PÉNÉLOPE BAGIEU : « Je voulais vivre avec les Tenenbaum »

Enfant, elle se rêvait en nouvelle Tex Avery. Mais c’est au travers de la bande dessinée que Pénélope Bagieu racontera des histoires : son best-seller Culottées a ressuscité des héroïnes injustement méconnues et raflé le très convoité prix Eisner. Elle a créé l’unique version BD du mythique Sacrées Sorcières de Roald Dahl, et l’adaptation de son Joséphine a cartonné en salles. Ici, elle nous parle des ponts entre le 7e et le 9e art, du nécessaire combat féministe et de son obsession pour Wes Anderson.

Dans votre dernière BD, Les Strates, vous racontez des souvenirs de votre enfance… C’est quoi vos premiers souvenirs de cinéma ?

Des souvenirs forts ! Mes parents m’emmenaient avec eux voir des films… même quand ce n’était pas de mon âge. J’ai notamment vu la série des Superman avec Christopher Reeves au cinéma, sauf que je devais avoir environ 5 ans, un âge où tout te fait peur, à commencer par Lex Luthor… En fait je réalise que tous mes premiers souvenirs marquants de cinéma sont liés à la peur : j’avais peur de la sorcière dans Le Magicien d’Oz, peur de la bête du néant dans L’Histoire sans fin… Je me rappelle aussi d’avoir été voir Wayne’s World avec mon mec quand j’étais en sixième, c’était mon premier cinéma sans adulte ! J’avais la sensation d’être sur Sunset Boulevard en décapotable : je goûtais enfin à la vraie vie.

En 2010, sur votre blog, vous écriviez que Wes Anderson était votre réalisateur préféré… Dix ans plus tard, vous maintenez ?

Je ne sais pas si c’est mon réalisateur préféré mais ses films ne me déçoivent jamais. La Famille Tenenbaum fait partie des films vers lesquels je vais instinctivement dès que j’ai besoin de réconfort. En bonne obsessionnelle, j’avais été le voir quatre fois lors de la Fête du cinéma, à sa sortie. La première, le film m’a fait un effet que j’avais plutôt ressenti jusque-là devant des tableaux : j’ai tout simplement eu envie de vivre dans ce film, plutôt que dans la vraie vie. D’ailleurs quand j’habitais à New York, j’allais souvent traîner autour ce qui était censé être la maison des Tenenbaum (une grande maison sur Covent Avenue qui a servi de décor au film, ndlr), elle me fascinait. Alors certes, aujourd’hui les films de Wes Anderson sont devenus de grosses machines et ils ressemblent parfois un peu à des défilés de stars, mais il y a toujours autant de trouvailles et de rythme… Pour moi ça reste un génie.

Vous trouvez que son esthétique hyper soignée, ses cadres au cordeau, ça se rapproche de la BD ?

Je pense être assez néophyte en matière de cinéma mais je crois en effet que les questions que Wes Anderson se pose pour construire son cadre sont très proches de celles que l’on se pose en tant qu’auteur de BD. Mais son cinéma m’évoque surtout l’art de l’affiche. Il pense les éléments en termes de masses, de rapports de couleurs, comme le font les bons graphistes… Moi qui suis dessinatrice, forcément quand je vois la perfection de certains de ses plans, je ressens des picotements de plaisir. Je suis le genre de personne que le fait de classer des choses par couleur apaise. Je perçois donc quelque chose d’extrêmement satisfaisant dans les plans de Wes Anderson. Quand j’étais ado pourtant, je ne jurais que par Tim Burton ; j’avais l’impression qu’il avait inventé énormément de choses, alors qu’il faisait tout simplement de l’expressionnisme, mais ça, je l’ai réalisé plus tard. Je trouvais que ces éléments de décor qui partaient dans tous les sens, les racines, ces marches pas droites, étaient absolument incroyables. En grandissant et en devenant sans doute plus angoissée, j’ai eu davantage besoin d’images ordonnées et de belles couleurs pastel… Mais pendant longtemps quand j’avais des factures ou n’importe quelle tâche un peu pénible à faire, je continuais à mettre en fond sonore un film de Tim Burton que je connaissais par cœur, comme Batman, le défi ou Sleepy Hollow. Et je me rappelle précisément le moment où j’ai découvert Tim Burton : j’étais gamine, et j’avais vu à la télé les premières images de L’Étrange Noël de monsieur Jack, qui était alors en préparation. Ces images avaient à la fois créé dans ma tête un blocage et une véritable épiphanie. Comme si elles comblaient soudainement une case vide en moi.

C’est le premier film d’animation qui vous a marquée ?

Non ! Moi, je suis de la génération VHS, donc on peut dire que j’ai vraiment été élevée avec des tonnes de films sur cassettes que je regardais à la télé… À l’époque, je ne voulais pas devenir autrice de BD, mais être Tex Avery. Parce que faire de l’animation convoquait les deux choses que j’aimais le plus dans la vie, à savoir dessiner et raconter des histoires. Et pour le coup, mes parents se sont un peu cassé la tête pour tenter de me montrer d’autres films d’animation que ceux de Disney ou de Michel Ocelot, notamment pas mal de films d’animation en volume et des films des pays de l’Est, où il y a une grande tradition d’animation…

Vous avez même fait des études d’animation mais sans jamais travailler dans ce milieu : quel est votre rapport à ce cinéma aujourd’hui ?

Ça marche toujours très bien sur moi ! Et j’ai autant de place dans mon cœur pour des doudous en 2D comme Les Aristochats, que pour ce que fait Disney maintenant, comme dernièrement Alerte rouge… J’aurais adoré voir ce film à 12 ans mais je me suis régalée de le voir à 40. Et l’animation à ce stade de beauté devient un véritable miracle : on a l’impression qu’il n’y a plus aucune limite.

Qui sont vos héroïnes de cinéma ?

Mina Tenenbaum, encore une fois ! Déjà parce qu’elle peint, et parce que ce qu’elle crée est considéré comme important. C’est une vraie personne qui se pose beaucoup de questions, qui n’arrive pas à comprendre ce que veulent les mecs et ne se trouve pas belle… Et puis surtout elle survalorise l’amitié entre filles, la sororité comme on dit maintenant, ce qui était rarement montré chez les personnages féminins il y a vingt ans… J’ai réalisé que les films pouvaient générer une véritable empathie pour des personnages fictifs. Au final, quand on écrit une BD, c’est la même chose : on cherche désespérément à ce que les lecteurs aiment nos personnages, autant que des vrais gens. Et je crois que tu as besoin de bien comprendre et d’aimer toi-même tes personnages pour les rendre aimables. En tant que spectatrice, si je me dis à la fin d’un film : « Je suis sûre que la scénariste et la réalisatrice sont des femmes en or », c’est que c’est réussi. Par exemple, mon cœur s’est littéralement brisé quand j’ai appris qu’il n’y aurait pas de saison 2 de la série Drôle… Pourquoi j’étais si triste d’apprendre que je ne reverrai plus jamais les personnages de la série ? Tout simplement parce que ce sont des meufs en or qui les ont imaginés (entre autres ici, Fanny Herrero, ndlr).

En 2013, votre BD Joséphine a été adaptée par Agnès Obadia, avec Marilou Berry dans le rôle-titre. Vous n’avez pas tenu à être impliquée dans le projet ?

Non, car je ne suis pas réalisatrice. Beaucoup de gens pensent que si tu sais faire de la BD, tu sauras faire un film, mais c’est faux : ce ne sont pas les mêmes métiers, ni la même grammaire. Beaucoup de choses changent, à commencer par l’argent. Si tu te plantes avec une BD, c’est beaucoup moins grave que si tu te plantes avec un film ! L’autre grosse différence, c’est la solitude. Au cinéma le but est de donner envie à des gens de bosser pour toi et avec toi, de les fédérer, alors qu’en BD tu bosses seule. Personnellement, je trouve que bosser en équipe est une certaine vision de l’enfer. D’ailleurs, il y a beaucoup d’auteurs pour qui passer de la BD aux plateaux de cinéma a été une expérience douloureuse, personne ne les avait briefés …

Vous avez rencontré des femmes dans le milieu du cinéma qui faisaient du bien à l’engagement féministe ?

Clairement 100 % des femmes du collectif 50/50, qui comporte aussi bien des scénaristes que des productrices, des actrices, qui œuvrent pour plus d’égalité dans le monde du cinéma… On a d’ailleurs fait exactement la même démarche dans le monde de la BD en créant le Collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme, afin de tenter d’instaurer la parité institutionnelle, par exemple en demandant la parité dans les jurys, pour tenter de nous imposer dans un monde qui ne veut pas de nous, qui ne veut pas nous laisser de place. Finalement la BD et le cinéma sont des domaines assez cousins, et je sais que le cinéma est un monde qui peut vraiment foutre la gerbe : j’étais avec les membres du collectif 50/50 pendant la soirée des César qui a couronné Polanski en 2020… C’était terrible. Mais j’ai vraiment ressenti le contrecoup après : c’est une fois rentrée chez moi que j’en ai littéralement pleuré de rage. Le cinéma, ce n’est pas ma famille mais je comprenais ce qu’elles ressentaient : l’impression que celui qui gagne est celui qui parle le plus fort. L’humiliation est permanente. Et ces femmes qui ont décidé de prendre le problème à bras le corps dans le cinéma, de relever la tête, dans des années on s’en souviendra vraiment comme de celles qui ont eu le courage de faire le sale boulot.

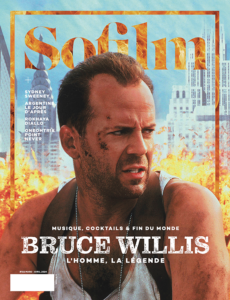

Article paru dans Sofilm n°92.