Matthieu Penchinat (Nouvelle Vague) : « Je suis sûr que Raoul Coutard était un mec marrant »

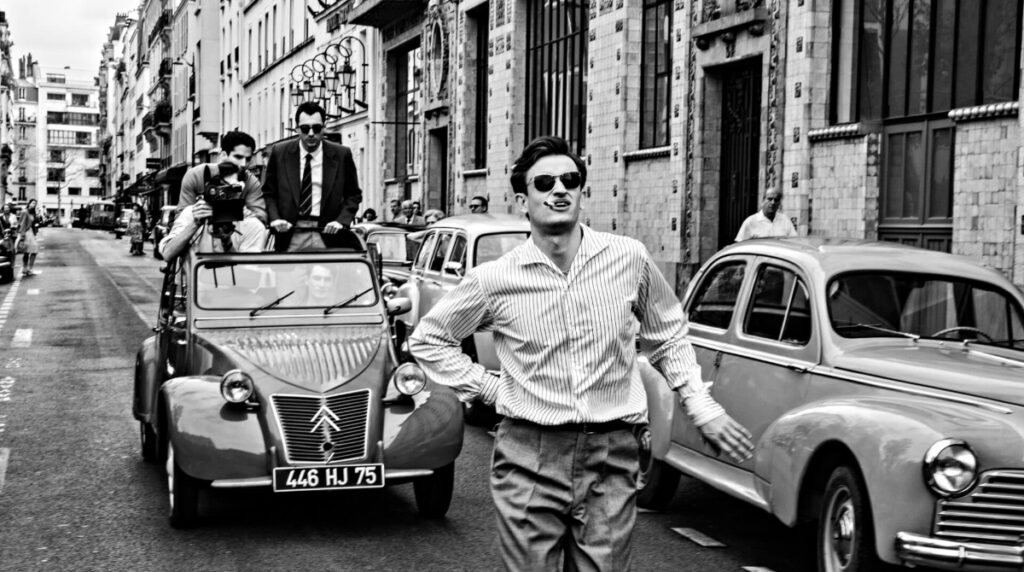

Il incarne Raoul Coutard, premier chef-op de Godard, dans Nouvelle Vague, le nouveau film de Richard Linklater. Matthieu Penchinat, impeccable dans le rôle de ce héros discret, poursuit avec ce joli film nostalgique une carrière protéiforme, qu’il commença sur les planches et poursuivit en tant qu’humoriste, clown ou encore au cinéma devant la caméra de Chabrol… Rencontre. Propos recueillis par Marine Bohin.

Nouvelle Vague relate le tournage d’À bout de souffle : ça a un côté vertigineux de recréer un tournage au sein d’un film ? Qu’est ce que cela implique en tant que comédien ?

Ce qui est intéressant c’est que cela créée une connivence avec les techniciens ! J’avais notamment un vrai lien avec le chef-op David Chambille, qui me donnait des conseils. Après, les deux tournages se passent lors de deux époques très différentes, nous on tournait avec le son direct, contrairement à À bout de souffle, on ne tournait pas sur pellicule… Il n’y a donc pas vraiment de trouble, plutôt une certaine mise à distance.

Raoul Coutard était un personnage-clé de la Nouvelle vague, mais peu connu du grand public. C’est intéressant d’interpréter un homme de l’ombre ?

Oui, beaucoup d’aspects du personnage m’ont intéressé : je ne connaissais pas le métier de chef-op, j’ai beaucoup échangé avec eux. J’ai par exemple appris que lorsqu’un chef-op entre dans une pièce, il regarde en premier les sources de lumière… C’est une façon de regarder le monde qui n’est pas la même que celle d’un comédien, un réal ou un preneur de son. Raoul Coutard étant quand même très connu dans le milieu, j’ai pu trouver de la documentation pour travailler le personnage, des biographies mais également les films qu’il a réalisés lui-même. Et en même temps j’ai pu inventer des choses à son sujet. Par exemple, je suis sûr que c’était un mec marrant : j’ai vu une interview de lui dans laquelle il raconte une blague, il est déjà très vieux et diminué à ce moment-là, mais il a toujours une certaine étincelle dans le regard… En réalité, je ne sais pas si sur le tournage d’ À bout de Souffle, lorsqu’il avait 35 ans, il était spécialement drôle, mais il y a une part d’humanité que l’on peut inventer. Quand tu interprètes quelqu’un qui existe, il faut doser entre ce que tu es, ta dynamique propre et celle de l’autre. Il ne faut pas tomber dans l’imitation mais vibrer au même endroit.

Les chefs-opérateurs sont rarement représentés dans les films qui parlent de cinéma… Comment prépare-t-on un rôle comme celui-ci ?

J’ai passé juste avant le tournage une demi-journée à manier la caméra qui a servi à tourner À bout de Souffle, le Caméflex, pour travailler avec, m’habituer au bruit, au poids. Et la grande difficulté que j’ai eue, c’est que Coutard fermait l’œil droit quand il regardait dans l’œilleton, or je ne sais pas fermer cet œil !

Comment avez-vous appréhendé la relation Coutard-Godard ?

Pour moi, la grande force du film, c’est surtout la cohésion du groupe. Aux yeux de la production, le défi principal, c’était ça. Lorsqu’on s’est rencontrés pour les essayages costumes, on a créé un groupe WhatsApp avec tous les acteurs et actrices, de la star Zoey Deutch aux comédiens qui n’avaient qu’une journée de tournage. Très vite, on a commencé à passer du temps ensemble. Et c’est ce qui ressort pour moi à la vision du film : la performance collective qui transcende la performance individuelle. Et comme le film raconte l’aventure d’une bande qui va créer un film, ça fait sens. À l’époque, c’est le premier film de Godard, Belmondo tourne dedans par amitié pour lui, Jean Seberg se retrouve catapultée là sans trop savoir pourquoi, tout a été fait très vite, mais avec des gens soudés. D’ailleurs ce que dit Coutard sur Godard est très beau : « Dans la Nouvelle vague, ils avaient tous du talent mais Godard avait du génie. » On sent qu’il y a une déférence particulière, même si les débuts entre eux ont été bien différents, car Godard se méfiait de Coutard.

Comment s’est positionné Richard Linklater dans ce film de bande ?

Ce qui est amusant c’est qu’il ne parle qu’anglais et qu’on jouait en français. Il nous a laissé beaucoup de place pour explorer nos rôles en amont, on a fait pour certains jusqu’à dix jours de répétition avec lui. Et j’ai adoré sa façon de diriger : il vous laisse faire et lorsqu’il sent que quelque chose ne marche pas, il vous pose des questions sur le personnage… Et votre manière de jouer devient alors un choix.

Godard voit son film comme « une quête de l’inattendu »… Quelle place Richard Linklater laissait-il à l’improvisation sur le tournage ?

Grâce aux répétitions, au travail effectué, nos rôles étaient bien définis, il nous laissait donc très libres sur le tournage. Et il prenait énormément le temps pour faire les scènes, ce qui nous permettait toujours de proposer de nouvelles choses en tant qu’acteurs, contrairement à Godard… Il était extrêmement détendu, très cool.

Le film fait le choix d’adopter le phrasé du début des années 60. C’est un rythme particulier à adopter pour un acteur ?

Effectivement, on avait plein de tics de langage très contemporains qui n’existaient pas du tout à l’époque, et dont on devait se débarrasser. Le premier assistant réal était très attentif à ça. Personnellement, je n’ai pas eu le sentiment de travailler sur le phrasé, en revanche j’ai beaucoup travaillé sur la dimension morphologique, on m’a mis des cotons dans la bouche pour changer ma voix et la rendre plus basse. Le deuxième axe de travail, c’était sa façon de parler, très franche : Raoul Coutard était un ancien militaire, il ne parlait pas beaucoup, et quand il parlait, c’est pour dire quelque chose.

Comment percevez-vous l’héritage de la Nouvelle vague ?

L’essence même de la Nouvelle vague, en tout cas d’À bout de souffle, c’est de prendre le contrepied total de ce qui se faisait a l’époque. Godard filmait avec une caméra à l’épaule, inventait l’histoire au jour le jour, les dialogues en direct, se moquait des faux-raccords… Godard vient à ce moment-là se mettre en réaction, en opposition avec ce qui se fait, avec les règles du cinéma de l’époque. Il vient les transgresser. La sacralisation de la Nouvelle vague est un peu absurde sans doute, mais ce qu’il en reste aujourd’hui, c’est cette idée de créer en réagissant à ce qui se faisait avant. Par exemple, un film comme Athena, même si il est discutable sur plein de points, par son audace formelle, est proche de l’esprit de la Nouvelle vague.

Nouvelle Vague, en salles le 8 octobre.