LA GRANDE BOUFFE : mange, t’es mort !

Au palmarès des tollés survenus en plein Festival de Cannes, il y a la scène de viol d’Irréversible, plus récemment les quinze minutes de sexe sans joie de Mektoub My Love : Intermezzo. Mais cela n’est rien comparé à l’odeur de soufre qui a accompagné la présentation en mai 1973 de La Grande Bouffe, à coup sûr le film le plus radical de l’Italien Marco Ferreri. Ceux qui ont vécu cette explosion de bonne chère, de sexe et de gargouillements en tout genre racontent les secrets de cuisson de ce très étrange banquet. Par Faustine Saint-Geniès

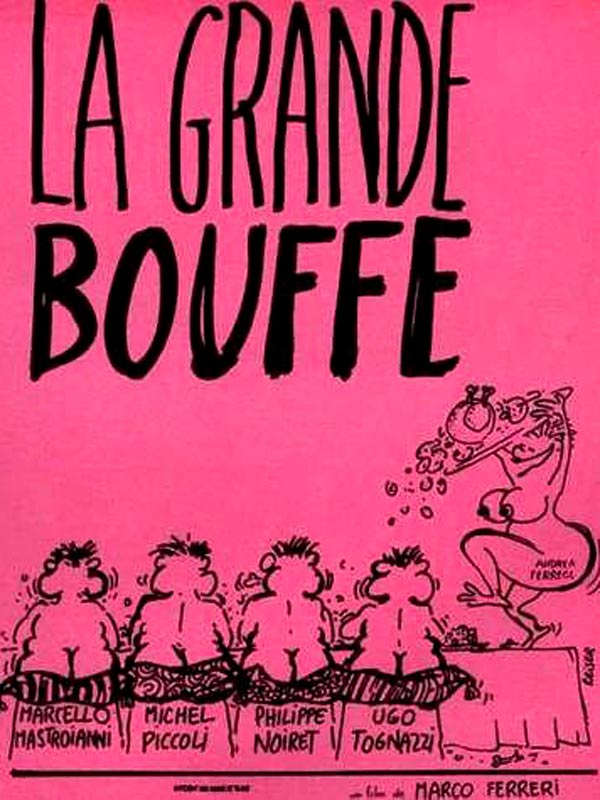

« C’est un scandale ! Un scandale ! » Lorsque la lumière se rallume sur la grande salle du Palais des festivals ce 21 mai 1973, les applaudissements sont aussitôt couverts par des huées. Des spectateurs furieux s’engouffrent vers la sortie. Tout le monde ou presque se sent investi d’une mission : éructer devant les micros et les caméras des journalistes. Regard furibard derrière d’épaisses lunettes, une femme au brushing soigné vocifère : « Et ça gagne du pognon, ça ! Sur le dos du pauvre populo ! » « C’est une honte qu’un film comme ça représente la France ! », s’étrangle un homme. Autour de lui, les flashs crépitent. Ce film, c’est La Grande Bouffe, l’un des plus grands tollés du Festival de Cannes. Viridiana de Luis Buñuel, Irréversible de Gaspar Noé ou encore Mektoub, My Love d’Abdellatif Kechiche ? De la petite bière à côté de cette « infamie » signéeMarco Ferreri, un cinéaste en guerre contre les absurdités de la condition d’homme moderne. Andréa Ferréol, toute jeune comédienne dans le film face à quatre monstres sacrés (Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret et Michel Piccoli), se souvient d’un homme hurlant depuis l’orchestre : « Vous n’avez plus qu’à nous pisser dessus maintenant ! » La descente des marches de l’ancien Palais des festivals se déroule dans une énorme bousculade. C’est une stéréo d’applaudissements et de torrents d’insultes. « À un moment, une dame a franchi la barrière de sécurité et m’a agrippée en fulminant : “J’ai honte d’être française !” Il a fallu même que la Garde républicaine nous escorte au restaurant pour éviter les agressions. Voilà ce qu’était Cannes ! », s’amuse la comédienne, aujourd’hui encore étonnée de ce climat si délétère. Dès la sortie de La Grande Bouffe, le réalisateur devient l’ennemi public numéro un et ses acteurs des parias : « Pendant plusieurs mois, des restaurateurs nous ont fait savoir qu’ils refusaient de nous servir, replace Andréa Ferréol. Un soir, j’étais avec une amie dans un restaurant italien, des clients se sont levés et l’homme est venu me voir en me disant : “Puisque vous êtes là, madame, je m’en vais !” Je suis restée avec mes spaghettis en l’air et je me suis dit : “On en est vraiment là !” ». Harcelée, la jeune femme, alors âgée de 26 ans, doit même déménager et se mettre sur liste rouge. Quant à Michel Piccoli, il racontera avoir été apostrophé par un employé de la SNCF, qui lui lança : « Mon pauvre monsieur, c’est terrible votre métier ! Dire que maintenant vous n’aurez plus de travail ! »

« Nous tendions un miroir aux gens »

Pari réussi pour le comité de sélection du Festival de Cannes. En cette année 1973, il a décidé de frapper fort, après des films jugés trop faibles l’année précédente. La France présente donc trois longs métrages qui créent l’événement : La Planète sauvage, de Topor et Laloux, La Maman et la Putain, de Jean Eustache et bien sûr La Grande Bouffe. Dans cette production franco-italienne, aucune scène de violence extrême ni de pornographie explicite… mais de la bonne chère dans des proportions pantagruéliques. Quatre amis – Ugo, un cuisinier, Michel, un producteur de radio, Marcello, un pilote de ligne et Philippe, un juge – lassés de leur vie ennuyeuse et morose, décident de s’enfermer dans une villa pour y manger jusqu’à la mort. Non sans inviter quelques jeunes femmes, trois prostituées et une institutrice du voisinage, pour un dernier orgasme avant l’indigestion fatale. Une lente fuite en avant vers la jouissance, ponctuée de pets tonitruants, de scènes d’empiffrement et d’orgies où le sexe se consomme très cru. Marco Ferreri choisit volontairement la forme la plus provocante et la plus réaliste possible – les personnages gardent d’ailleurs le prénom des acteurs – pour cette critique féroce de la société de consommation et de l’abondance.

Dans la presse, certains crient à l’abomination. « Honte pour les producteurs (…), honte pour les comédiens qui ont accepté de se vautrer en fouinant du groin (…) dans pareille boue qui n’en finira pas de coller à leur peau », s’indigne Jean Cau pour Paris Match. Télérama dénonce un film « obscène et scatologique, d’une complaisance à faire vomir ». Quant à François Chalais, il affirme sur Europe 1que « le festival a connu sa journée la plus dégradante et la France sa plus sinistre humiliation ». Gilbert Salachas, à l’époque critique à Télérama, persiste et signe encore aujourd’hui : « C’est un film volontairement provocateur, pas très intéressant sur le plan du scénario. (…) Je ne l’ai jamais revu depuis, parce que le film ne m’avait pas plu. Je ne suis pas masochiste ! » Et que penser de la réaction d’Ingrid Bergman, la présidente du jury, qui s’indigne que « la France ait cru bon de se faire représenter par les deux films les plus sordides et les plus vulgaires du festival » ? Réponse des intéressés : « Que le beau Marcello n’arrive pas à baiser une femme, c’était incompréhensible ; que je joue un pédé, c’était inimaginable ; que Tognazzi passe son temps à faire la bouffe et à péter, c’était dégoûtant ! (…) Ce n’était pas l’Église qui voulait nous brûler, mais la bonne morale. Ma mère n’a d’ailleurs jamais voulu voir le film », confiera plus tard Michel Piccoli dans une interview au magazine L’Express. « Nous tendions un miroir aux gens et ils n’ont pas aimé se voir dedans. C’est révélateur d’une grande connerie », répond Philippe Noiret aux critiques. La Grande Bouffe sort néanmoins couronné par le Prix de la critique internationale à Cannes et obtient la reconnaissance du public. Attirés par l’odeur du scandale, près de 2,5 millions de spectateurs se ruent dans les salles obscures en France. Dans ce contexte post-mai 68, certains y décèlent un portrait d’une bourgeoisie décadente et moribonde et crient au génie, comme les Cahiers du cinéma. C’est le jeune Pascal Bonitzer qui rédige la critique : « À l’époque les Cahiers du cinéma avaient une ligne politique très maoïste, j’essayais donc d’y voir une dimension crépusculaire du capitalisme. Je ne renie pas complètement le texte, même si le film exprime largement autre chose. Mai 68 a amené une révolution des mœurs qui se reflétait dans ce cinéma-là. C’est ce qui fait que ce film reste marquant, car il témoigne d’une époque de grande intensité et de grande liberté. »

« Sexe bouffe pâtes, pâtes bouffe sexe »

Un an avant ce mémorable Festival de Cannes, Marco Ferreri est au bout du rouleau. Son dernier film, Liza, est un échec commercial. Sa femme l’a quitté, il se retrouve donc à dormir sur le canapé-lit de ses amis Philippe et Alain Sarde, dans leur appartement familial, tout près des Champs-Élysées à Paris. Le premier a composé la musique de Liza et composera celle de La Grande Bouffe, le second n’est pas encore un producteur renommé. Les trois hommes partagent le goût de la bonne chère et se retrouvent souvent pour des déjeuners rabelaisiens avec deux fidèles : le comédien Ugo Tognazzi et Bertrand Tavernier, à l’époque attaché de presse du film Liza. C’est d’ailleurs l’une de ces fameuses grandes bouffes qui va inspirer le réalisateur. Ce jour-là, les cinq hommes ont rendez-vous chez Prunier, brasserie de luxe du Triangle d’or parisien, en face de l’Arc de triomphe, célèbre pour ses fruits de mer et notamment son caviar. Derrière la façade art-déco turquoise flanquée de lettres dorées, ils s’installent à l’étage du restaurant, dans l’un des salons. « Une des habitudes de Philippe et Alain Sarde, sept ou huit minutes après avoir commandé, c’était de paniquer en se disant qu’ils n’avaient pas prévu assez. Et, avant d’être servis, ils recommandaient le double. (…) Ferreri n’était pas le dernier à cracher sur la bouffe, surtout quand on l’invitait », s’amuse Bertrand Tavernier, dans l’émission On ne parle pas la bouche pleine sur France Culture. Après s’être fait exploser la panse, ils remettent le couvert dans l’appartement des frères Sarde, passage du Lido. Tognazzi, réputé pour ses talents de cuisinier, se met aux fourneaux et confectionne ses pâtes à travers les mailles d’une raquette de tennis. Une recette devenue légendaire. Mais comme si cette orgie ne suffisait pas, Ferreri demande à Philippe Sarde de ramener des filles pour pimenter la soirée. Les prostituées arrivent, Bertrand Tavernier s’éclipse, laissant les quatre compères en bonne compagnie. « Et qu’est-ce qu’il s’est passé ? Ce que vous imaginez : pâtes bouffe sexe, pâtes bouffe sexe, sexe bouffe pâtes, pâtes bouffe sexe. Chacun est allé dans un coin de l’appartement pour dormir ou continuer à baiser ou à bouffer », s’amuse Philippe Sarde au micro de France Culture. Le lendemain, Eurêka ! Marco Ferreri tient son nouveau film. Ne reste plus qu’à trouver le financement. Pas une mince affaire pour celui qui fait fuir les producteurs après une succession d’échecs. Enrico Bergier, l’un de ses plus anciens compagnons de route et assistant réalisateur sur presque tous ses films, en a fait l’amère expérience : « À l’époque, Ferreri était aimé par la critique mais les producteurs ne le regardaient même pas. » Et pour cause, Ferreri est imprévisible et ses films très inégaux. « Marco fonctionnait ainsi : à chaque fois qu’il connaissait un succès, il pouvait vivre dessus pendant dix-quinze ans [et] faisait des films dès qu’il avait une petite idée. Cette anarchie peut donner de grands succès mais aussi de grands désastres », confie Bergier. Mais Ferreri peut compter sur trois grands acteurs pour l’aider à séduire les producteurs : Tognazzi évidemment, mais aussi Mastroianni et Piccoli, avec qui il a déjà tourné. Seul nouveau dans la bande, Philippe Noiret, très proche de Bertrand Tavernier et connu pour son coup de fourchette, se laisse convaincre sans difficulté. À l’époque, un seul financier peut accepter un pari aussi fou : Jean-Pierre Rassam. Il vient de produire deux succès et décide de financer le film sur fonds propres, « sans aucun financement extérieur et sans aucune télévision !, insiste Alain Coiffier, producteur et directeur de production fidèle de Rassam. Il a été formidable, il a pris des risques qu’aucun producteur ne prendrait. Désormais plus personne ne commence un film à découvert. Un tel film serait infaisable avec des acteurs pareils, car tout le monde est payé en avance. »

25 kilos en deux mois

Ferreri dépêche en urgence son scénariste fétiche, l’Espagnol Rafael Azcona. Puis se fait aider par le dialoguiste Francis Blanche pour retranscrire le script en français. Une trame qu’il adapte très librement par la suite au gré de ses inspirations et en fonction de ses acteurs, comme le souligne Bergier : « Quand vous lisez le scénario d’Azcona, vous ne reconnaissez pas le film. Même la façon de mourir de chacun, c’est une idée qui lui est venue en cours de tournage. » Jusqu’au fameux personnage d’Andréa, qui accompagne les quatre hommes dans leur trip mortifère. Elle lui aurait été inspirée par le décor du film, cet hôtel particulier niché rue Boileau, au sud du 16e arrondissement à Paris, dont le jardin abrite le fameux « tilleul Boileau », sous lequel le poète français s’asseyait pour trouver l’inspiration. « J’ai l’impression que Marco Ferreri a découvert le lieu, il a vu qu’il y avait une école en face et c’est ce qui lui a donné l’idée du personnage d’Andréa. Cette institutrice emmène ses élèves voir l’arbre et revient ensuite dans la maison pour ne plus en ressortir », analyse Ilya Claisse, régisseur sur le film. Pour incarner cette femme, Ferreri a des idées bien arrêtées, il veut une comédienne ronde et plantureuse. L’un de ses assistants repère Andréa Ferréol, alors inconnue du grand public, au théâtre. « On m’a appelée à 9 heures un matin, je ne connaissais absolument pas Ferreri mais je connaissais les autres acteurs », raconte Ferréol. Lors du premier rendez-vous, elle est tout de suite emballée par le rôle, seulement elle doit beaucoup grossir : « Je représente la femme, la sœur, la maîtresse, l’ange de la mort. Cette femme a compris qu’ils voulaient mourir et décide de les accompagner. Je me suis dit : “Ce rôle je l’aurai”, et j’ai commencé à manger », se souvient-elle, amusée. Lorsque la jeune femme rencontre enfin le réalisateur, elle triche un peu pour mettre toutes les chances de son côté : « À ce rendez-vous, coquinette que j’étais, j’avais mis trois pulls pour faire plus grosse et des bottes. Je devais quand même prendre 25 kilos en deux mois. Avec son merveilleux accent italien, il m’a simplement demandé si je pourrais encore grossir. Bien sûr que je le pouvais ! » Elle est finalement engagée. Alain Coiffier se charge de négocier le contrat un peu particulier de la comédienne : « Elle était payée pour chaque kilo supplémentaire qu’elle prenait, avec un suivi médical, et après on devait prendre en charge une cure d’amaigrissement. » Ferreri l’invite régulièrement au restaurant pour contrôler son régime et lui demande de changer de couleur de cheveux. Aussitôt dit, aussitôt fait. « Rousse, 85 kilos, j’étais prête. »

« Presque tout avait tourné »

Au 68 rue Boileau, se dresse désormais une immense pagode moderne en céramique blanche. Difficile d’imaginer, derrière les imposantes grilles de ce centre culturel vietnamien, l’ancien hôtel particulier qui accueillit le tournage. Les tourelles en ardoises et le jardin peuplé de statues où serpentait une rivière ont cédé la place à ce bâtiment massif construit dans les années 70, qui abrita un temps l’ambassade du Vietnam. « J’ignore s’ils ont gardé l’arbre de Boileau », se désole France, 82 ans, qui habite l’immeuble juste en face de l’ancienne bâtisse depuis près de cinquante ans. Chignon blanc vaporeux et faux air de Denise Grey, cette grand-mère bon chic bon genre se souvient parfaitement du tournage de La Grande Bouffe pendant l’hiver 73 : « Ça commençait de très bonne heure. Des camions arrivaient pour livrer toute sorte de nourriture vers 7 heures du matin, ça me réveillait ! » « Trois dindes rôties, cinq kilos de pain, un kilo de caviar, un litre de crème chantilly, une pièce montée, une pièce de bœuf, trois tartes aux fraises, six foies de canard, une marmite de flageolets … », énumère l’un des techniciens dans le brouhaha des préparatifs et les caquètements des volailles qui ont envahi le décor. « Heureusement qu’on va bouffer pour se réchauffer », ironise Philippe Noiret à peine arrivé, visage rieur sous son Borsalino, dans un reportage diffusé dans l’émission Pour le cinéma sur l’ORTF en avril 73. Dès huit heures, alors que les comédiens se font maquiller, des odeurs écœurantes de gibier, de fruits de mer et autres plats roboratifs envahissent le plateau. « Marco avait dit : “Il faut que la bouffe soit extraordinaire sinon les acteurs ne vont pas tenir” », se souvient Coiffier. C’est donc le traiteur Fauchon qui fournit les victuailles et son ami Giuseppe Maffioli, un célèbre cuisinier italien, qui élabore les menus. « Nous mangions avec plaisir ces plats délicieux, sauf Noiret, qui les recrachait », raconte Andréa Ferréol. « Le soir, les amis, interdits d’accès sur le plateau pendant la journée, venaient finir les restes ! », s’amuse-t-elle. L’équipe du film se répartit aussi les immenses pièces de viande. « Moi, de toute cette profusion de bouffe, j’ai récupéré un cuissot de sanglier qui a duré plusieurs mois et un peu de champagne », rit Ilya Claisse, régisseur. « Moi, j’ai récupéré le fameux bœuf de la fin qui reste dans l’arbre. Après la scène, le boucher est venu découper les morceaux, on s’est partagé la carcasse et on est tous repartis avec nos sacs en plastique », renchérit Claude Parnet, alors jeune stagiaire sur le film. D’autres en gardent un souvenir plus mitigé. Florence Giorgetti, qui incarne Anne, l’une des prostituées invitées par les quatre hommes, grimace encore en repensant à cette orgie de nourriture : « J’avais mal au cœur de passer à 9 heures du matin de la mousse au chocolat aux escargots. Même pour quelqu’un en pleine santé, ce n’est pas possible. » Pour autant, pas question de s’allonger quelques minutes dans sa loge pour essayer de digérer entre les scènes. « Vous devez continuer alors que vous avez horriblement mal au ventre. D’ailleurs très vite Tognazzi a pris des médicaments, parce qu’il avait des problèmes digestifs, il vomissait facilement. C’était épouvantable », s’indigne la septuagénaire, cheveux blonds vénitiens coupés au carré, les yeux clairs brouillés par un air de dégoût.

Très vite, l’équipe est confrontée à un sérieux casse-tête : comment conserver toutes ces victuailles avec les contraintes d’un tournage ? « Avec la chaleur des projecteurs, tout devenait imbouffable. C’était moi qui organisait le tournage et je m’arrangeais de telle sorte que si l’on devait vraiment manger, c’était au début de la journée et ensuite on tournait les scènes où l’on pouvait faire semblant », insiste Enrico Bergier, l’assistant réalisateur. « Au bout de deux heures à traîner presque tout avait tourné, il y a eu un gâchis terrible. (…) Quand ils mangent les huîtres par exemple, dès qu’ils les gobent, ils les recrachent aussitôt », ajoute Ilya Claisse, régisseur. Alain Coiffier, le directeur de production, s’inquiète alors des quantités astronomiques de nourriture qu’il doit commander à Fauchon pour assurer les nombreuses prises et les raccords entre les plans. « Sur les feuilles de service du film, la bouffe occupe deux pages et les acteurs à peine une demi. Ça me rendait malade, j’avais la trouille que Fauchon arrête de fournir et qu’on ne puisse pas terminer. Ils ont été d’une élégance formidable ! », clame-t-il. Et d’une créativité à toute épreuve. Ainsi le traiteur conçoit deux plats exceptionnels imaginés par Ferreri pour la mort de ses personnages : ce dôme de Saint-Pierre massif en pâtés et terrines qui a raison d’Ugo Tognazzi mais surtout ce flan rose décadent en forme de poitrine qu’Andréa Ferréol donne à Philippe Noiret avant qu’il rende l’âme. « Philippe devait mourir en mangeant deux énormes seins, comme ceux de sa nounou bien-aimée, qu’il embrassait en permanence. Ce dessert avait beaucoup de gélatine pour garder sa forme et c’était immonde », décrit Ferréol.

« L’abandon total »

Sur les images d’archives, le tournage ressemble à un gros gueuleton entre amis. Les comédiens découpent, assaisonnent, dressent la table et… se goinfrent. Marco Ferreri, gavroche de cuir vissée sur la tête, d’où dépassent des cheveux noirs hirsutes agrémentés d’un collier de barbe, improvise sans cesse. Mais il ne faut pas se fier à ce visage arrondi, presque poupon. Derrière ses yeux bleus perçants, Ferreri est exigeant et le tournage éprouvant. Entre les prises, pas question de bavasser. Philippe Noiret, le plus taciturne, s’isole, Ugo Tognazzi dort dans sa loge, Michel Piccoli bouquine et Marcello Mastroianni fume. « Je trouve cela beaucoup plus excitant parce qu’on travaille dans l’abandon total, on se laisse entraîner sur ce bateau qui va là où le vent le pousse », décrit ce dernier dans une interview à l’ORTF pendant le tournage. Mais si les quatre acteurs aguerris se plient facilement aux exigences – souvent incongrues – du réalisateur, les jeunes comédiennes, elles, sont nettement plus désarçonnées. Comme Andréa Ferréol quand il lui annonce qu’elle doit tourner une scène de nu. Dans cette scène, Mastroianni, impuissant, doit caresser les fesses de la jeune femme en même temps que celles d’une statue. « J’en avais tremblé d’avance jusqu’à ce qu’avec tact et gentillesse il me rassure : “Je ne te toucherai pas, on croira que je le fais, mais je ne t’effleurerai même pas” », se souvient la comédienne, qui exige que personne ne soit derrière elle sur le plateau pendant la prise. « Quand je vis mes fesses le soir, à la projection des rushes, mon énorme cul, il n’y a pas d’autre mot, je ne pus m’empêcher de hurler. Je pleurais en dépit des assurances de tous les spectateurs mâles qui cherchaient à me consoler : “Tu es belle ma chérie ! Sei bella Andrea ! ” »

Entre Florence Giorgetti, qui joue l’une des prostituées, et le réalisateur, les relations se tendent très rapidement. « Au début, on s’entendait bien avec Marco… Puis tout à coup, j’ai compris sa perversion », analyse celle qui était alors une actrice encore novice, mariée à Pierre Arditi et toute jeune maman. À l’origine de ce malaise, une scène de repas improvisée dans laquelle elle s’étouffe avec un os de poulet sous les rires du reste de l’équipe. « Je regarde Ferreri et il ne coupe pas. Il martèle dai, dai, dai ! (Vas-y, vas-y, vas-y !) » Son voisin de table, Mastroianni, lui tape dans le dos et la jeune femme finit par recracher. « J’ai senti que j’avais en face de moi un pervers, quelqu’un qui était friand de tous les dangers qu’il peut y avoir sur un tournage », s’indigne-t-elle encore aujourd’hui. La scène sera finalement coupée au montage, mais face à la réaction excédée de Giorgetti, le réalisateur cherche à la pousser dans ses derniers retranchements et la met dans des situations de plus en plus déplaisantes à son goût. « Jusqu’au moment où il me demande de faire pipi devant tout le monde. Je pensais à mes parents, vous imaginez la famille italienne qui attend que sa fille fasse un film extraordinaire avec Tognazzi et qui la découvre en train de faire pipi ! », se lamente-t-elle. Giorgetti refuse, c’est finalement Piccoli qui le fera. Gestes déplacés, scènes de sexe pénibles, la comédienne garde un souvenir épouvantable du tournage. Pour autant, quarante-six ans plus tard, elle n’a pas de remords, juste quelques regrets : « Je ne regrette pas de l’avoir fait, mais de l’avoir mal fait, de ne pas avoir compris ce que voulait dire et faire Ferreri. (…) Marco Ferreri était dans l’excès, mais en même temps il avait une telle lucidité… »

« Jean-Pierre m’a baisé ! »

Les producteurs, eux, sont inquiets. Le tournage prend du retard et le budget est dépassé. « Jean-Pierre Rassam et Vincent Malle prenaient donc un risque colossal », se souvient Alain Coiffier. « Ils étaient à 50/50, sans aucun à-valoir du distributeur du film et donc aucun financement autre que leurs fonds propres. » Pour s’assurer des entrées en salles et un retour sur investissement, Rassam mise tout sur le scandale. Il attise la curiosité de la presse en dévoilant quelques photos suggestives et l’étonnant contrat sur le régime de Ferréol, mais interdit tout accès au tournage. « Ils étaient à l’affût : quatre vedettes comme ça et pas le droit de faire le moindre article ! », s’exclame Ilya Claisse, le régisseur. Et d’ajouter : « Rassam a réussi à entretenir ça pendant tout le film et à la fin ils se sont déchaînés. Il a créé le buzz. Sur le plan de la production, de la distribution, c’était génial ! Et Cannes a été la cerise sur le gâteau. » Le directeur du festival n’a même pas besoin de voir le film pour le sélectionner, selon Enrico Bergier : « Pendant le tournage, la rumeur courait déjà que c’était quelque chose de très original. Avec un réalisateur comme Ferreri et les quatre acteurs du casting, il l’a pris tout de suite. » Mais Ferreri ne veut pas en entendre parler. Pour un réalisateur de gauche, dans une Italie marquée par un parti communiste très puissant, aller à Cannes, c’est vendre son âme au diable. Roublard, Jean-Pierre Rassam va piéger le réalisateur. Il accepte de financer les dépassements de tournage à condition que Ferreri s’engage par écrit à aller à Cannes. « Ferreri ne voulait pas amputer son scénario et il a signé, témoigne Alain Coiffier. Il a signé le pacte et a dit en rigolant : “Jean-Pierre m’a baisé !” » Mai 2013. Pour son quarantième anniversaire, La Grande Bouffe est de nouveau projeté à Cannes en présence de Michel Piccoli et Andréa Ferréol. Cette fois-ci pas de sifflets ni d’insultes parmi les quelques trois cents spectateurs, dont beaucoup voient le film pour la première fois. À la place, une pointe de mélancolie dans la voix de Michel Piccoli quand il rend hommage à ses partenaires : « J’ai la chance d’avoir beaucoup travaillé avec le réalisateur de ce film et les acteurs merveilleux que vous allez voir. Ils sont tous morts. J’avais envie de le dire parce que ça me rend extrêmement triste ; mais que ça ne nous empêche pas de rigoler ! » La salle s’exécute, rit de bon cœur pendant la séance. Les bruits de pets et les scènes scabreuses n’offusquent plus personne. Nostalgique, Andréa Ferréol s’exclame : « Ça serait bien qu’il y ait encore du scandale ce soir ! ». Tous propos recueillis par F.S-G. sauf mentions