Isabelle Huppert : « Est-ce qu’on fait encore des films comme Werner Schroeter les faisaient ? »

Elle raconte qu’il la surnommait « Zaubermaus », étrange terme répandu en Allemagne signifiant littéralement « souris magique ». Isabelle Huppert a tourné trois films avec Werner Schroeter, le moins connu et le plus radical des grands cinéastes du Nouveau Cinéma Allemand. À l’occasion de la ressortie

de Malina (1991), première œuvre de cette fructueuse collaboration, Isabelle Huppert nous raconte son amitié incandescente avec ce grand poète du cinéma européen.

Par Pierre Charpilloz

Vous souvenez-vous de votre rencontre avec Werner Schroeter ?

Oui, très bien. C’était à l’hôtel Lutetia. Il souhaitait donc adapter Malina, ce roman d’Ingeborg Bachmann et il est venu à Paris pour me rencontrer. On m’a simplement dit qu’un metteur en scène allemand voulait me voir pour un rôle. Je n’avais jamais entendu parler de lui. À l’époque, on connaissait surtout Fassbinder, mais pas Schroeter, qui était pourtant son maître. Mais il m’a plu tout de suite, parce qu’il n’y a pas plus différent que nous deux. J’ai une vie bien plus calme. Lui, il était dans tous les excès. Mais on s’aimait, comme un frère et une sœur. Il affichait une folie assez gracieuse. Il était joyeux, toujours prêt à faire la fête.

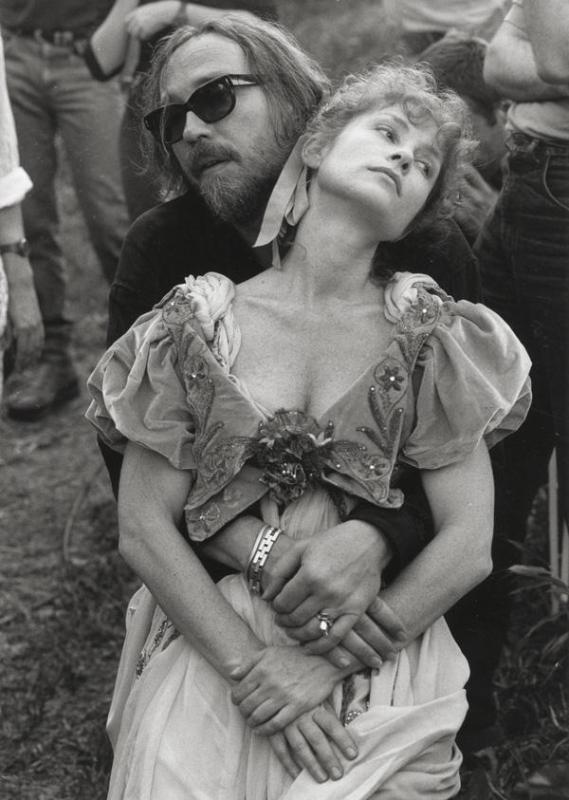

Sur les photos de lui, il a quelque chose d’un poète romantique du XIXe siècle…

Oui, il a de ça. Il est mort jeune, à même pas soixante-six ans, alors qu’il avait encore plein de projets. Il était constamment à la recherche de la beauté, et ça passait beaucoup par la musique. C’était quelqu’un qui venait de l’opéra, et ça se ressent dans ses films.

La musique de Giacomo Manzoni est effectivement très présente dans Malina, et donne un caractère inquiétant au film.

Bien sûr. Il y a beaucoup d’inquiétude dans les films de Werner. Mais il y a aussi de l’innocence et de la drôlerie. Il y a un certain humour, un peu comme chez Thomas Bernhard. Et puis, c’est quelqu’un qui travaille le corps des acteurs. C’est aussi ce que j’ai aimé faire dans Malina : mon personnage est à la fois une intellectuelle, et donc il y a un jeu très cérébral, mais en même temps, elle s’exprime davantage par son corps que par les mots. Ce double cheminement est passionnant.

C’est un film qui n’est pas simple à expliquer. Vous vous souvenez comment il vous l’a présenté ?

Il m’a dit qu’il voulait adapter un roman d’une poétesse autrichienne, Ingeborg Bachmann, dont je n’avais jamais entendu parler. Très connue dans son pays. C’était une grande amoureuse désespérée qui avait du mal à vivre, et le livre comme le film racontent cette histoire. Elle est morte très jeune, à 47 ans, brûlée à cause d’une cigarette mal éteinte, dans une chambre d’hôtel à Rome – d’où la présence et l’importance du feu dans le film de Werner, à la fin en particulier. Cette dernière scène, dans laquelle l’appartement brûle, était d’ailleurs la dernière qu’on ait filmée. D’un coup, les pompiers sont intervenus et ont arrêté le tournage, ça devenait trop dangereux. Et le film s’est fini comme ça. C’était très bizarre.

Avez-vous lu le roman avant le tournage ?

Oui, bien sûr – même si ce n’est pas toujours le cas. Je n’ai jamais lu La Pianiste, d’Elfriede Jelinek justement, toujours pas ! Michael Haneke m’avait dit de ne pas le lire, donc je m’étais tenue à son dictat. Mais c’était différent : en lisant le script de La Pianiste, je voyais tout de suite le projet. Sur Malina, tout est devenu plus clair en lisant le roman. On comprend que c’est un monde complètement imaginaire. Que ce n’est pas une histoire réaliste, que les gens autour d’elle n’existent pas vraiment. On est sans

cesse entre le réel et le rêve, ou le cauchemar.

C’est paradoxal : on est dans la psyché du personnage que vous interprétez, et en même temps ce personnage n’est jamais nommé…

Moi, c’est un truc qui me plaisait bien, de pousser cette idée jusqu’au bout. Je le dis toujours et je continuerai à le dire longtemps, la notion de personnage, ça m’entrave. Je ne sais même pas ce que ça veut dire un personnage. Dans Malina, on convoque une série d’états, de sentiments, de figures, sans qu’elle soit enfermée dans la cage que représente un personnage. On a quelques éléments sur elle : on sait que c’est une professeure d’université, qu’elle écrit. Mais il y a plein de choses qu’on ne sait pas.

Comme son nom.

Et en même temps, le titre du film c’est un nom : Malina…

Oui, mais c’est un drôle de nom. C’est pour ça que c’est un titre extraordinaire. On se dit d’abord que c’est le nom d’une femme. Et puis, on voit le film, et c’est un homme. C’est bizarre. Tout le film est comme ça. Quand on regarde l’histoire, elle semble classique, une femme tiraillée entre deux hommes. Mais cette femme semble souffrir d’autre chose, une sorte d’incapacité à vivre. Je pense que Werner était un peu comme ça, c’est pour ça que cette histoire lui plaisait. Mais est-ce que c’est parce qu’il vivait comme ça qu’il faisait ces films-là ou est-ce parce qu’il faisait ces films-là qu’il vivait comme ça ? Difficile de le savoir. Il est inséparable de son œuvre.

Dans la manière dont vous le décrivez, on l’imagine en artiste maudit, solitaire. Comment était-il sur le plateau ?

Il n’était pas du tout comme ça, au contraire. Il savait très bien s’entourer. C’était quelqu’un qui prenait son travail très, très au sérieux. Il y avait beaucoup d’extravagance, tout le temps, mais tout était très maîtrisé. Quand on regarde les images, la beauté des plans de la cheffe opératrice, Elfi Mikesch – qui est une directrice de la photo géniale, qui sait parler aux acteurs – ça se voit. Werner poussait les acteurs à aller très loin, mais sans jamais les forcer. Il ne restait pas dans son fauteuil de metteur en scène, il montrait les choses par lui-même, avec beaucoup de grâce, comme un danseur. On travaillait la manière de marcher, et cette agitation permanente qui n’est jamais bêtement hystérique. Ce jeu particulier s’est aussi trouvé avec les costumes de sa collaboratrice de toujours, Alberte Barsacq. Il y avait vraiment une

équipe formidable. Même le photographe de plateau, un jeune homme très beau, qui a je crois depuis disparu du cinéma – on raconte qu’il est devenu moine…

Vous avez ensuite fait deux autres films avec Werner Schroeter.

Oui. Poussière d’Amour, qui racontait sa passion pour l’opéra, et pour lequel il a même tenté de me faire chanter aux côtés de la cantatrice Martha Mödl, ce qui était quand même gonflé. Et puis après, on a fait Deux, un film avec Bulle Ogier, où je joue des jumelles, produit par Paulo Branco et qu’on a tourné à Lisbonne. Un film formidable. Après, il a fait Nuit de Chien avec Pascal Greggory, puis il est mort. On devait faire encore un autre film ensemble. On revoit trop peu les films de Werner, et c’est dommage. Est-ce qu’on fait encore des films comme Werner les faisaient ? Je ne sais pas. Des cinéastes comme Bi Gan, peut-être. C’est Claude Régy qui me disait toujours « il faut que le théâtre tue le théâtre ». Ce n’est pas demain la veille que le cinéma tuera le cinéma.

Werner Schroeter © D.R. / Coll. BIFI-CF / Les Films du Camélia

Malina, ressortie en salles le 26 novembre.