Dix films de jeunesse d’Alfred Hitchcock

Par Emmanuel Burdeau.

Il existe une thèse selon laquelle la période anglaise d’Alfred Hitchcock serait supérieure à l’américaine. Cette thèse contredit l’opinion commune : les plus grands, les plus fameux films du maître ne sont-ils pas hollywoodiens ? C’est La Mort aux trousses, c’est Vertigo, c’est Les Oiseaux. Thèse un peu snob, donc. Mais thèse qui a pour elle des arguments solides. L’Hitch anglais serait vif, il serait drôle et toujours inattendu. L’Américain serait certes admirable, mais aussi un peu raide. L’œuvre ne verrait donc pas des accomplissements succéder à des tentatives. Elle verrait de merveilleuses recherches laisser place à un art trop sûr de lui, trop accompli justement. Il est toujours possible en effet de préférer l’imparfait au parfait et le croquis à la version définitive. À titre de preuves seront souvent évoqués Une femme disparaît et Les 39 marches, voire Jeune et innocent.

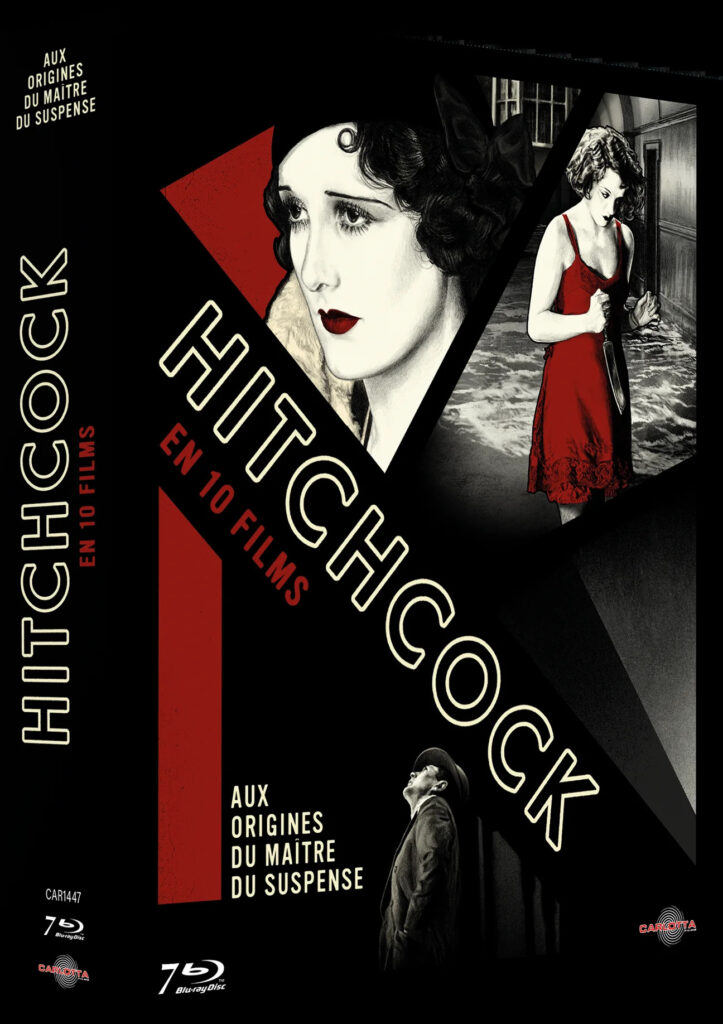

La dizaine de films redistribués par Carlotta (en salles le 2 avril et en coffret Blu-ray inédit le 15 avril) sont anglais. Tous également sont antérieurs aux trois titres cités à l’instant, d’ailleurs ressortis par Carlotta à l’automne 2023. Mieux, la moitié de ces films sont muets. Ce ne sont certes plus les débuts de Hitchcock, mais ce n’est pas encore le moment de sa gloire. Le premier, tourné en 1927, s’appelle Le Masque de cuir. Le dernier, qui date de 1932, est Numéro 17. Certains sont célèbres. C’est le cas de Chantage, ou plutôt des deux Chantage, la version muette et la version parlante, à la postérité desquelles est consacré le documentaire de Laurent Bouzereau également distribué. C’est le cas aussi du sommet de cette sélection, Meurtre. D’autres restent méconnus, y compris des hitchcockiens. Qui connaît The Manxman ou Junon et le Paon ? Voir ou revoir ces films – pour partie en version restaurée – est un bonheur. C’est aussi l’occasion de mieux comprendre sur quoi repose la thèse de la supériorité anglaise.

Un cinéma social

De 1927 à 1932, on croise bien sûr des cadavres, des faux coupables, de jolies blondes et des méchants raffinés. Des chutes et des courses-poursuites. Mais au bout du compte, assez peu. Moins, en tout cas, qu’on s’y serait attendu. Un petit tiers seulement de ces films appartient au genre policier. À quoi ressemble le cinéma de Hitchcock lorsqu’il n’est pas criminel ? Il est mélodramatique : Junon et le Paon mêle luttes irlandaises et grossesse inattendue. Il est comique : À l’est de Shanghai met en scène la croisière rocambolesque d’un couple qui vient d’hériter. Dans tous les cas, ce cinéma est encore autre chose : il est social. Thème favori de Hitch au cours de ces années ? Le rapport de classes. Histoires de riches et de pauvres, de maîtres et de valets, de lords et de crève-la-faim. Histoires surtout du caractère à la fois comique et grave de leurs rencontres. Hitchcock filme la société anglaise, rurale ou urbaine, oisive ou industrieuse, tantôt élégante et tantôt truculente. Extraordinaire matière humaine à chaque film renouvelée. Ce n’est jamais sans tendresse, ni sans connivence même, qu’est regardé le peuple britannique, employés et paysans, pauvres hères parfois projetés dans un décor qui n’est pas le leur et dont ils font semblant de comprendre les lois. Ce n’est pas seulement par cruauté qu’après avoir été accompagnés dans leur rêve d’ascension, ceux-ci sont remis à leur place. C’est qu’Hitchcock ne se résout pas à trouver désirable la haute société. Il est frappant de voir comment The Skin Game finit par presque donner raison à l’affairiste brutal joué par Edmund Gwenn, et tort à la vieille famille noble opposée à ses projets. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale environ, a-t-on coutume de dire, les rapports entre les classes avaient une forme théâtrale. Chacun tenait ostensiblement son rôle au sein de la grande distribution sociale. C’est une chose qu’on voit très bien ici. La prégnance des emplois sociaux, la société comme scène, la comédie de la réussite. Meurtre en fait même un de ses thèmes lorsque l’acteur célèbre devenu enquêteur – il est joué par le merveilleux Herbert Marshall – fait appel aux moyens du théâtre pour confondre le coupable.

Sur Hitchcock, tout a été dit. La lecture politique est en général toutefois laissée à l’arrière-plan. C’est qu’Hitchcock reste un inventeur de formes, selon le mot de Chabrol et de Rohmer dans leur livre pionnier. Ces inventions ne manquent pas dans ces dix films. Récurrence du motif circulaire dans Le Masque de cuir, dont le titre original n’est pas pour rien The Ring. Audace des raccords sonores et poursuite sur le toit du British Museum, dans Chantage. Coupe de champagne utilisée comme une loupe, dans À l’américaine. Monologue intérieur face au miroir, dans Meurtre. Il n’empêche : ces inventions paraissent presque secondaires. L’empreinte sociale demeure la plus forte, la profonde appartenance de Hitchcock à ce sol anglais qu’il finira quand même par quitter.

Grandeur de ces dix films anglais

Aux États-Unis, la société sera de moins en moins présente : ce qui fut une pâte finira par n’être plus qu’un trait. D’un autre côté, Hitchcock ne cessera pas de s’intéresser aux situations sociales. On peut même dire qu’il ne s’intéressera jamais qu’à cela. Les films tournés entre 1927 et 1932 montrent à la fois l’origine et l’évolution de cet intérêt. Ils montrent en particulier comment on passe de la vivacité du jeu social à l’inertie des conventions. On voit ainsi apparaître quelques-uns de ces moments typiquement hitchcockiens au cours desquels les personnages se trouvent pris en étau, paralysés et comme rendus impuissants par la force d’un code. Dans Chantage, le maître-chanteur entre dans la boutique tenue par le père de l’héroïne : là, il fait sadiquement durer son plaisir en se mettant dans la peau du client à la fois difficile et bien élevé. La vente aux enchères de The Skin Game, anticipation de celle de La Mort aux trousses, montre un groupe qui, bien que compact, est à la merci du moindre frémissement. Et c’est devant des spectateurs médusés que le tueur de Meurtre, trapéziste dans un cirque, se suicide en se jetant dans le vide. On le sait, Hitchcock reviendra souvent aux usages sociaux et à leur torture. De même, il reviendra souvent aux lieux publics, au spectacle et à ses enceintes. Et souvent il montrera comment une foule, saisie d’effroi devant le surgissement de l’horreur, doit malgré tout continuer à regarder.

Hitchcock aime la mobilité sociale. Il aime l’argot et la gouaille, l’agitation des rues de Londres. Il aime le brassage des classes, fût-il illusoire. Mais, avec le temps, il en viendra à se tourner de plus en plus vers les rites et les rituels. Pour leur crispation, pour le contraste entre l’apparence de leur calme et la vérité de leur violence. Grandeur de ces dix films anglais. On y voit les deux, le mobile et l’immobile, le fluctuant et le fixe. Mieux que cela : on assiste aux premières étapes de la transition qui va mener de l’un à l’autre.

Hitchcock, Aux origines du maître du suspens. En salles le 2 avril et et coffret Blu-ray inédit le 15 avril.