Akinola Davies Jr. (My Father’s Shadow) : « On a construit notre film à la frontière entre la réalité et les souvenirs que l’on fabrique »

Récit semi-autobiographique co-écrit par Akinola Davies Jr. et son frère, My Father’s Shadow plonge deux jeunes nigérians et leur père dans les rues de Lagos, ville la plus peuplée d’Afrique, alors que des graves troubles politiques menacent le pays. Rencontre avec le cinéaste pétri de talent, à l’occasion du Dinard Festival du Film Britannique & Irlandais.

Par Lucas Aubry.

La séquence d’ouverture dévoile une série d’images du Nigéria, très différentes les unes des autres. Laquelle vous vient en tête lorsque vous pensez à votre enfance ?

L’image d’un père qui joue avec ses deux fils sur un lit, que nous avons également placé dans la séquence d’ouverture. Mon père est décédé alors que nous étions très jeune, mon frère, l’aîné, avait trois ans. Et c’est le seul souvenir que nous avons de lui. Pour dire vrai, nous ne savons pas tellement si ce souvenir est réel ou si c’est quelque chose que nos proches nous ont raconté. Il se trouve que c’est une image que nous avions tous les deux en tête. On s’est dit qu’on devait construire notre film comme ça, à la frontière entre la réalité et des souvenirs que l’on se fabrique.

Comment s’est déroulée la co-écriture du film avec votre frère, Wale Davies ?

On s’est isolés tous les deux dans un hôtel au bord d’un lac, dans la région de la Volta, à l’est du Ghana, sans wifi. Les trois premiers jours, je crois qu’on s’est simplement remémoré des bons moments, et puis on s’est mis à écrire. Une fois que chaque scène est terminée, on en fait la lecture, avant de faire des retours, des ajouts. On essaye de garder la matière la plus brute possible dans un premier temps. Je n’ai appris qu’il y a très peu de temps que mon frère a toujours écrit des scénarios, principalement pour la télé nigériane. Là-bas, il est principalement connu en tant que musicien, rappeur, donc on peut dire qu’il a toujours raconté des histoires avec sa musique.

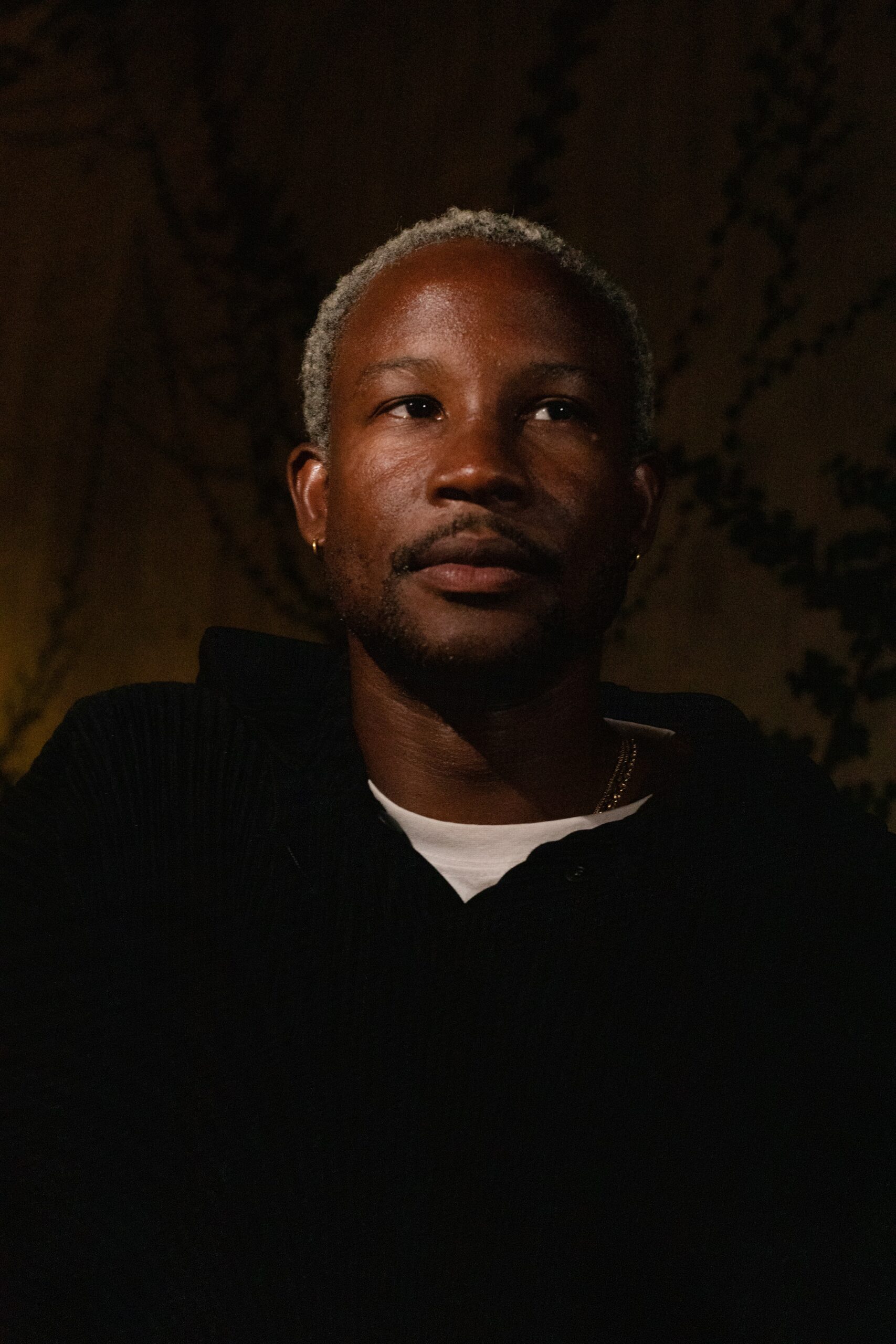

Photo : Sali Mudawi © Le Pacte

Cette histoire de deuil est très personnelle, à quel point la préparation de ce film a-t-elle été difficile émotionnellement ?

Je pense que le plus dur a été fait avec la lecture du premier script, il y a près de dix ans maintenant. Mon frère m’a envoyé ce projet de court métrage sorti de nulle part, sans me prévenir, et je me suis effondré. J’ai dû attendre une heure avant de pouvoir l’appeler. Depuis, je suis entré en thérapie, lui aussi. Fatalement, on a été élevé par des femmes, ma mère, ma tante, donc on a toujours été encouragé à exprimer nos émotions, à en parler. On s’est toujours interrogés sur comment devenir des hommes meilleurs, ou de meilleurs humains. Le processus de deuil est toujours en cours. Il y a quelques semaines encore, j’ai senti les larmes monter lors d’une projection du film en festival. Ce film, c’est aussi un endroit où ranger notre peine, et celle de nos proches.

Le film est aussi un endroit où rêver ce père que vous n’avez pas connu. Le personnage apparaît par ailleurs comme une figure très idéalisée ?

C’est vrai. Tout d’abord, le personnage comporte quelques différences avec notre réalité. Notre père venait d’une classe un peu plus aisée que ce qu’on voit dans le film, il était militant mais peut-être pas aussi impliqué dans la politique locale… Mais s’il est tant idéalisé, c’est que nous n’avons connu de notre père que les histoires que nous racontaient les gens lorsqu’on suivait notre mère lors de repas ou dans des soirées. Plus on grandissait, plus les gens nous racontaient des histoires précises sur notre père, sa façon de se comporter, son rapport à la politique, au football, aux femmes. Étrangement, les descriptions que l’on peut nous faire nous font bien souvent à mon frère et moi-même, à la façon dont nos amis pourraient nous décrire. C’est à partir de tout ça qu’on a créé le personnage.

Suite de l’interview dans le Sofilm n°114 (mars-avril 2026)

My father’s shadow, en salles le 25 mars 2026.