BELLADONNA de Eiichi Yamamoto

– LE FILM DE LA SEMAINE : BELLADONNA –

Pendant 40 ans, ce n'était plus qu'un titre original sublime (La Belladonne de la Tristesse) murmuré avec langueur à l'oreille des avertis, disponible uniquement dans des copies délavées. Aujourd'hui, ce chef-d'œuvre retrouve enfin sa pleine splendeur, en 4K sinon rien.

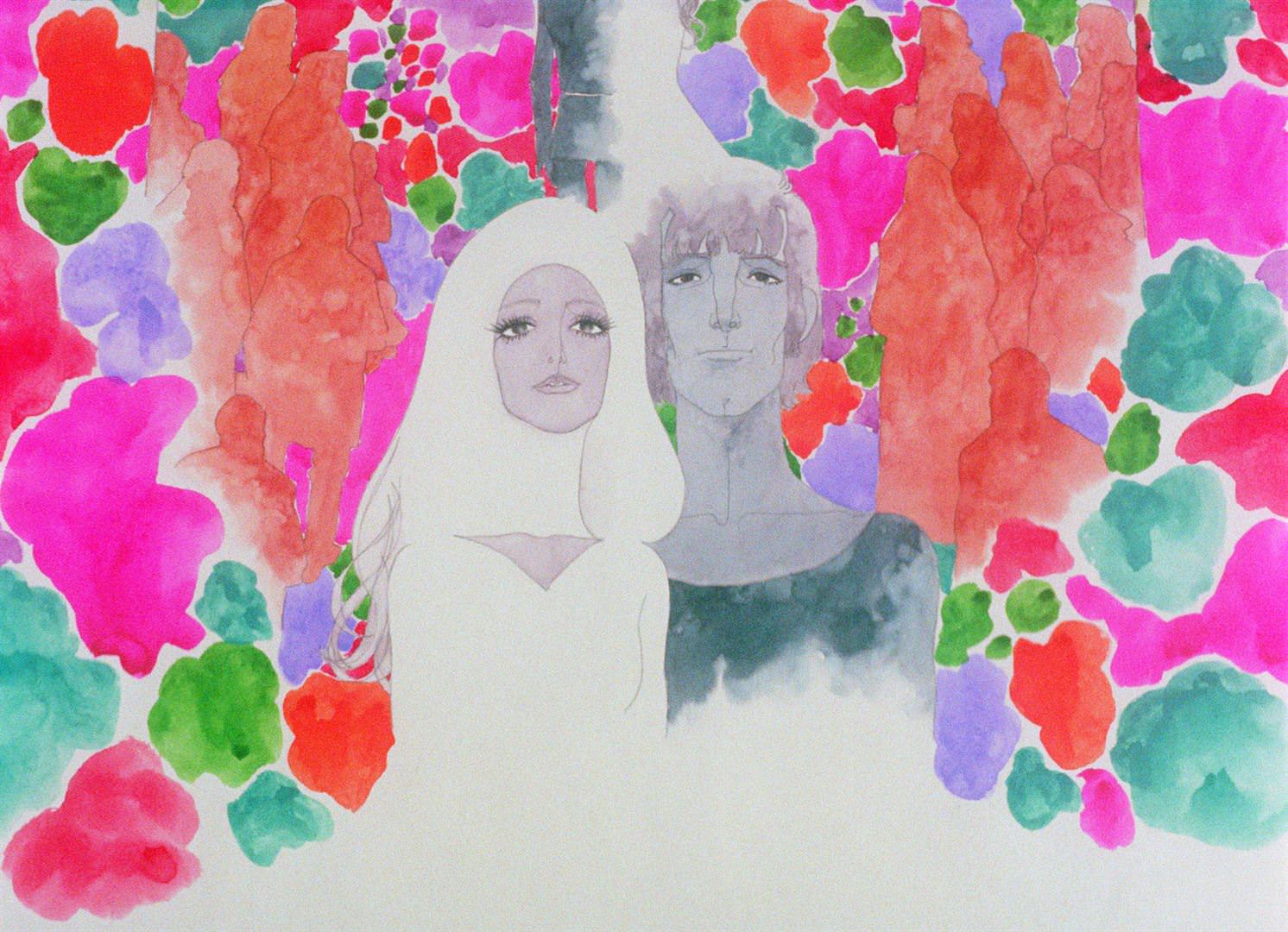

Troisième volet d'une anthologie érotique animée, jusqu'alors élaborée en collaboration avec le monumental Osamu Tezuka (ni plus ni moins que le patriarche de l'animation japonaise), Belladonna entre en production in extremis avant la faillite du studio d'animation Mushi Production. Son réalisateur Eiichi Yamamoto doit subitement faire face à l'absence de dernière minute de Tezuka (parti se concentrer sur ses parutions dessinées), et à un budget excessivement limité. En conséquence, il prend une décision risquée : la moitié du film n'est pas animée. La caméra imprime des mouvements sur des planches fixes, auxquelles le montage et le doublage insufflent vie. Le stratagème, habilement employé, s'impose sur la distance comme un parti pris payant, et participe même à l'identité visuelle d'une œuvre au graphisme venu d'ailleurs, empruntant autant aux estampes érotiques qu'aux portraits féminins de Gustav Klimt. On retient en général du film de Yamamoto ses éclats psychédéliques de mi-parcours. Pourtant, Belladonna est une œuvre complexe, tout en ruptures tonales et picturales, et il suffit de quelques secondes pour succomber à son charme, à l'écoute du splendide générique de Masahito Satô. Les paroles du morceau, hymne à la mélancolie amoureuse des femmes délaissées par leur compagnon, annoncent sans équivoque le point de vue profondément féministe du film, confirmé par un épilogue dont la littéralité pourra faire sourire – elle n'en demeure pas moins d'une grande cohérence. Les clichés liés à l'animation érotique nippone sont bien loin, quand bien même la trivialité des premières scènes laisserait croire le contraire.

Sympathie pour le Diable

L'atmosphère se nimbe vite d'une gravité pesante. Jeanne, paysanne ingénue, ignorante des choses de l'amour, se retrouve victime d'un droit de cuissage la nuit de ses noces. Meurtrie par le déni de son mari, puis finalement accusée de sorcellerie par l'épouse du seigneur violeur, elle finira par succomber à l'appel du Malin et à ses promesses de revanche. Dans ce calvaire nourri de visions cauchemardesques, la Belladonne lutte inlassablement pour sa dignité. La beauté de son corps outragé agit comme reflet inconfortable de l'hypocrisie qui gangrène le village français où se situe l'action. Les deux films précédents de Yamamoto et Tezuka revisitaient avec légèreté Les 1001 Nuits et les légendes autour de la figure de Cléopâtre. L'inspiration et le brusque changement de ton viennent du livre La Sorcière de Jules Michelet, essai historique sur les rites païens médiévaux, revenant sur les atrocités commises au nom de l'Inquisition. L'auteur y évoque notamment l'affaire des possédées de Loudun, à l'origine du chef-d'œuvre maudit de Ken Russell, Les Diables.

Comme ce dernier, Belladonna n'a longtemps existé qu'à travers le respect de fans puissamment énamourés, frustrés de n'avoir à disposition que des copies dégueulasses, dans des versions tronquées qui plus est. Pesante malédiction que celle des longs-métrages traitant avec fougue de l'obscurantisme de l'époque… Grâce à la restauration opérée par la société américaine Cinelicious en 2015, les adorateurs de la Belladonne de la Tristesse vont la redécouvrir comme pour la première fois, avec l'impression qu'on leur a lavé les yeux. Les novices, eux, soupçonnent à peine leur chance. – François Cau

Belladonna de Eiichi Yamamoto (1973, Japon) version restaurée, actuellement en salles