ABOU LEILA de Amin Sidi-Boumédiène

– LE FILM DE LA SEMAINE : ABOU LEILA –

Sommes-nous tous égaux face à la violence ? C’est la question, plus complexe qu’il n’y paraît, que pose ce premier long métrage d’Amin Sidi-Boumédiène, mettant en scène deux personnages lancés dans un voyage initiatique, aux confins de l’Algérie, aux origines du mal.

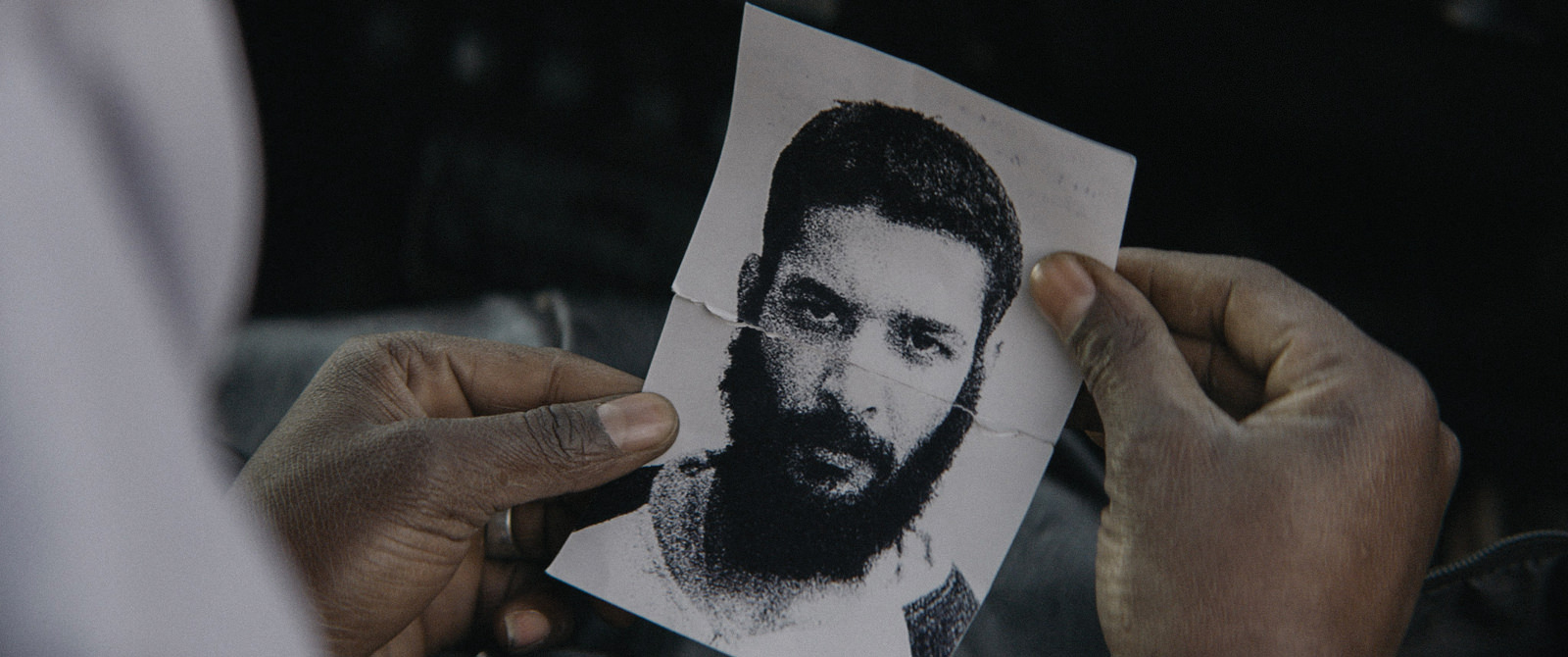

1994. Deux hommes quittent Alger à bord d’une Lada Niva pour s’enfoncer dans le désert, en quête d’un dangereux terroriste prénommé Abou Leila. On ne sait pas qui sont ces deux hommes, ni de quel côté de la loi ils se situent. L’un d’entre eux est malade, ils s’arrêtent pour passer la nuit dans un hôtel et s’efforcent d’être discrets. Tout laisserait à penser qu’ils sont en fuite, ou du moins qu’ils ont quelque chose à se reprocher.

Habilement, le jeu de Lyes Salem modifiera le regard chargé de méfiance que le spectateur porte sur son personnage, Lotfi – garde-malade aux intentions troubles. Son compère quant à lui n’a pas de prénom, et ne s’en découvrira pas au fil du film – il est désigné S. par le réalisateur. Anonyme et titubant, S. délègue la charge de sa personne à Lotfi. Comme si ce dernier devait porter le corps et l’âme de son ami, se porter garant de ses actes. Plus qu’un accompagnant, il est la caution de cet homme sans nom dont les forces vitales vont s’épuiser au fil du trajet. On comprendra petit à petit l’ancienneté et la valeur du lien qui les unit, dans leur amitié comme dans la défense de leur pays.

La mise en scène travaille également à recalibrer notre œil, et tend parfois à déjouer notre perception de l’horizontal et du vertical. Ainsi, il arrive à Sidi-Boumédiène de créer des plans fixes qui renversent le cadre et le regard du spectateur, requestionnant le haut et le bas, la gravité des corps, debout ou allongés. Comme pour mieux introduire l’idée du vacillement, du monde réel jusqu’aux visions de S.

Car ce dernier a le sommeil agité. Entre cauchemar, hallucination et somnambulisme, nous ne savons pas exactement quel mal ronge cet être en lutte. Des crépitements nous indiquent qu’on est transporté dans d’autres limbes, et le réel des décors se mêle aux souvenirs et fantasmes de S. Subtilement distordu, le monde du cauchemar est très proche de la réalité. Les sons sont amplifiés, plus agressifs, et ce qui se joue fait déborder à l’image toute une violence mal assimilée par S. Sans conteste, le traumatisme est à l’œuvre, et triture à l’aide de médicaments le corps et le cerveau du personnage.

Entre autres violences vécues, nous devinons celle orchestrée par le terrorisme, incarné par Abou Leila, visée de sa quête vengeresse. S. nourrit probablement l’espoir de retrouver Abou Leila pour se délivrer d’un mal dont le terroriste serait le coupable, et qui le hante. Cette idée obsessionnelle fera croître la fréquence et la violence de ses visions, avec toute la charge du symbolisme contenue dans l’imagerie de ses souvenirs.

Serpent, chèvre, guépard. L’animal se confond souvent avec l’homme dans le film d’Amin Sidi-Boumédiène, nous rappelant que la violence relève de cette animalité toujours présente chez l’être humain, souvent indomptable, parfois traumatique. À différents degrés et selon les sujets, elle s’insinue et gagne du terrain dans certains contextes en crise, à tel point qu’endiguer son caractère morbide n’est pas toujours possible. Les frontières entre victime et coupable deviennent de plus en plus ténues, et jaillit alors l’évidence que dans toute la pluralité des individus, il est urgent pour ne pas dire essentiel de reconnaître les fragilités qui définissent le socle de l’humanité. Julie Mengelle