« Un après-midi de chien » : l’histoire vraie derrière le chef d’oeuvre de Lumet

Un braquage pour un changement de sexe. Voilà le pitch très peu conventionnel d’Un après-midi de chien, l’un des plus beaux films de Sidney Lumet, véritable diamant noir des années 70, où John Cazale et Al Pacino traînent leur désespoir fébrile au milieu d’otages éberlués, les cheveux collés par la sueur. À l’origine : une histoire vraie, celle de John Wojtowicz et Ernest Aron.

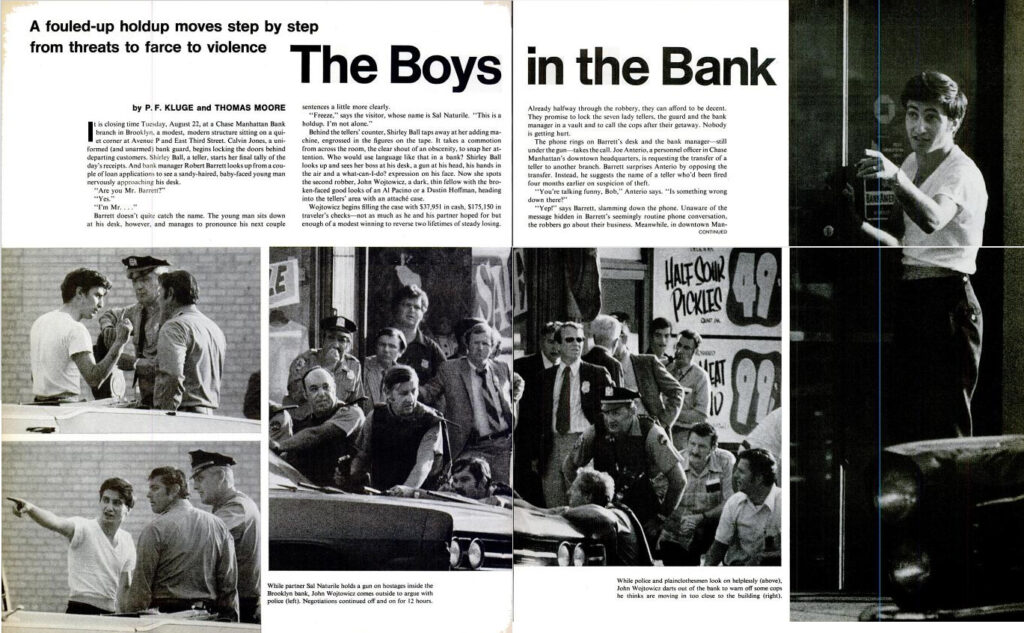

C’est une journée d’été new-yorkaise particulièrement étouffante. Le quartier de Brooklyn s’est mué en cocotte-minute prête à exploser à tout moment. Depuis plusieurs heures déjà, Sonny Wortzik (Al Pacino), prolo italo-américain, et son acolyte « Sal » Naturale (John Cazale) retiennent en otage les clients et employés d’une petite agence de la banque Chase, à l’angle de la East Third Street et de l’Avenue P. Aux alentours, c’est l’effervescence : des dizaines de flics et agents du FBI, des grappes de journalistes et de badauds qui se bousculent pour ne rien rater de la scène. À l’intérieur, Sonny a perdu de son flegme. Il avait fait tout ça pour elle, pour son opération de changement de sexe ; et il la réclame, en vain. Elle, c’est sa femme – Leon –, un travesti qui aimerait devenir une femme. Mais quand Leon finit par débarquer sur place, elle refuse de le rejoindre et de se rendre complice. La prison, elle n’y survivrait pas. La situation est tendue, pour ne pas dire désespérée. Alors, avant d’organiser sa fuite impossible, Sonny obtient un ultime coup de fil pour parler à Leon : « Est-ce que tu veux toujours ton opération ? – Ouais… Ouais… – OK, alors… – C’est ma seule chance ! – Je ne sais pas quoi te dire. J’imagine que je voulais juste te dire… à la prochaine, un truc comme ça. – Merci beaucoup… et heu, bon voyage ! (en français, ndlr) – Ouais. À un de ces jours. – Ouais… On se reverra dans mes rêves, hein ? – Ouais… Je t’écrirai une chanson. Ah, ah ! Je sais pas. La vie est drôle ! » La scène, bouleversante, est en grande partie improvisée par Pacino et Chris Sarandon, qui joue Leon. La première prise est réussie, mais le perfectionniste Lumet tient à ce que sa star ait l’air vraiment au bout du rouleau ; il lui en impose une seconde. Quand Un après-midi de chien sort en salles, le film de braquage est déjà un genre en soi, traînant derrière lui son petit héritage de professionnels du crime au sang froid d’une part, et de bras cassés à la manque d’autre part. Le film fait une entrée fracassante dans la deuxième catégorie. Au cinéma, on braque le plus souvent pour devenir riche, parfois par vengeance, par ennui ou encore pour défier l’ordre établi et le conformisme de la société bourgeoise. On braque plus rarement par amour, et encore moins pour payer l’opération de changement de sexe de sa chérie. Lumet a conscience du potentiel subversif du projet et tient à ne pas édulcorer le fait divers dont il s’inspire.

La bourse ou la vie

Dans la vraie vie, Sonny et Leon s’appelaient John Wojtowicz et Ernest Aron. Lui, belle gueule au nez aquilin et à l’accent de Brooklyn à couper au couteau. Elle, grande tige à la crinière frisée, pleine de panache. Ensemble, ils auront vécu une romance aussi flamboyante que houleuse ; bigger than life. Avec déjà un certain sens du spectacle, le couple n’avait pas hésité à s’organiser des noces en grande pompe, en invitant 300 personnes (dont la mère de John et le père d’Ernest) à une cérémonie catholique en plein Greenwich Village, le 4 décembre 1971, huit mois avant le braquage, avec buffet gargantuesque à la clé et même un caméraman pour immortaliser l’événement. C’est seulement quatre mois après cette grande fête qu’Aron écrit une lettre pour annoncer à Wojtowicz qu’elle le quitte et file en Floride. En réalité, elle tente de mettre fin à ses jours. Le garçon, qui se définit comme un grand romantique, voit l’équilibre précaire de sa vie s’effondrer. Alors, parce qu’il ne supporte plus ces multiples tentatives de suicide qui ont mené l’amour de sa vie à croupir en hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée, il se lance dans ce projet de braquage risqué. Une partie de l’argent irait à sa première femme, une Italo-Américaine comme lui, avec qui il ne s’est jamais entendu mais qui lui a fait deux enfants à son retour du Vietnam.

Une fois son mariage parti à vau-l’eau, et avant de rencontrer Leon, John s’installe seul dans un quartier mal famé de New York et entame un autre genre de vie, moins conventionnel. D’un naturel flamboyant et doté d’un caractère bien trempé, il devient « Littlejohn Basso » et se met à écumer les bars gays de la ville. Il y fait montre d’un certain talent pour l’exhibitionnisme. À son échelle, c’est une figure de la communauté LGBT, un joyeux luron connu comme le loup blanc et qui offre à tous la garantie de passer une bonne soirée. Même ses otages diront plus tard qu’ils ne s’étaient pas autant bidonnés depuis longtemps et qu’ils auraient adoré l’avoir comme convive chez eux à dîner. Mais comme toutes les bonnes histoires d’amour et de braquage, la balade sauvage de John et Salvatore finit mal, près de quatorze heures après avoir franchi la porte de l’agence bancaire. Sur le tarmac de l’aéroport JFK, les deux comparses terminent leur course folle, au bout de la nuit, espérant s’envoler dans un jet privé vers l’Amérique du Sud. Ils y arrivent bardés d’otages, à l’arrière d’une limousine conduite par une pointure du FBI d’un flegme à toute épreuve. Un instant de négligence lui suffira pour coller une balle dans le buffet du jeune Salvatore, qui ne s’en relèvera pas. Wojtowicz, lui, est attrapé vivant, puis condamné le 23 avril 1973 à vingt ans de réclusion.

Ironiquement, c’est une fois arrivé à la case prison que ce grand amateur de Monopoly finira par remporter le gros lot, sous la forme des droits d’adaptation au cinéma de son histoire. Il touche 7 500 dollars (assortis d’un pourcentage sur les recettes) et en envoie illico le tiers à Aron, lui permettant de devenir enfin Liz Eden. En 1975, de son pénitencier de Lewisburg en Pennsylvanie, il envoie un article au New York Times, dans lequel il détaille son ressenti après avoir découvert le chef-d’œuvre de Lumet. Il s’estime exploité et lésé concernant la part des bénéfices qui devraient lui revenir, avant d’entrer dans le vif du sujet : très touché par le film – qu’il ne juge pourtant exact qu’à 30% –, il loue le fantastique boulot du cinéaste et considère qu’Al Pacino devrait avoir un Oscar pour sa performance. La star sera bien nommée, mais finalement coiffée au poteau par Jack Nicholson avec Vol au-dessus d’un nid de coucou. Et le film devra se contenter de l’Oscar du meilleur scénario original. De ses vingt ans de placard, le braqueur amoureux n’en tirera que cinq petites années. Sur une photo prise en 1979, il pose dans les bras de sa femme, Liz Eden. Elle fait une bonne tête de plus que lui, porte un petit haut blanc serré sur une poitrine généreuse, et semble enfin apaisée. Lui est en costume, il a pris du ventre mais arbore un sourire béat sous sa petite moustache. Ils vivront ensemble une dizaine d’années, heureux, amoureux. Hélas, Liz Eden est emportée par la première vague du sida. Elle meurt en 1987. John près de vingt ans plus tard, en 2006, atteint d’un cancer. Dans sa missive au New York Times, il écrivait : « J’ai senti que je devais sauver la vie d’une personne que j’aimais profondément et sincèrement. La vie humaine n’a pas de valeur monétaire, et comme il est dit dans la Bible : “Il n’est pas de plus grand amour pour un homme que celui qui le pousse à faire don de sa vie pour quelqu’un d’autre.”» – article paru dans Sofilm n°84, 2021