BARRY ACKROYD : « Un tas de films me consternent par leur irréalité »

Pour une fois, c’est lui qui a été mis en lumière. Vendredi, le 10ème « Hommage Pierre Angénieux » était rendu au directeur de la photographie britannique Barry Ackroyd. À 69 ans, le compagnon de route de Ken Loach, Paul Greengrass et Kathryn Bigelow n’a rien perdu de sa fibre documentaire. Photo : © François Duhamel

Vous avez dit être « terrifié » lorsque l’on vous demandait de « faire de chaque plan le plus beau des tableaux ». Qu’est-ce que vous entendez par là ?

À mes yeux, un film reconnu en raison de sa seule imagerie n’est pas un film. Le but est de proposer une image qui colle au récit. La plupart des histoires sur lesquelles je travaille sont, d’une façon ou d’une autre, des tragédies ou le récit d’injustices. Ce serait une erreur d’en faire quelque chose de simplement beau. Tout comme ce serait une erreur d’en faire seulement quelque chose de laid. La vie des gens peut être belle, y compris dans les pires circonstances.

Vous comparez plutôt ce que vous faîtes à de la sculpture.

C’est pour donner une idée du sens du mouvement que je souhaite apporter. Une fois cet élément ajouté, un film n’est plus une série de cadres somptueux. Tout est alors question d’énergie, du flux et du reflux. Comme un morceau de musique : ça va, ça vient, ça devient puissant, puis c’est plus calme. On pourrait faire une analogie avec un trompettiste de jazz à cause de la façon dont j’utilise la caméra, l’optique et le zoom. Je me débrouille pour avoir toujours libre la main gauche et mes oreilles constamment grandes ouvertes, à l’écoute.

L’une de vos particularités comme directeur de la photographie est d’avoir une longue expérience du documentaire. Cela a toujours un impact sur la façon dont vous travaillez pour un film de fiction ?

Absolument. Un tas de films me consternent par leur irréalité. Je me pose toujours les mêmes questions. Comment rendre une scène plus réelle ? Qu’est-ce que je ferais si c’était un documentaire ? Quel éclairage j’utiliserais ? Eh bien c’est simple, je n’en utiliserais aucun. L’éclairage, c’est avant tout positionner votre caméra par rapport à ce que vous filmez et par rapport à la lumière. S’il n’y en a pas, cela fait aussi partie du jeu. S’il y en a trop, c’est à vous de vous débrouiller. Lorsque que vous travaillez avec des caméras 16mm, vous apprenez à vous adapter.

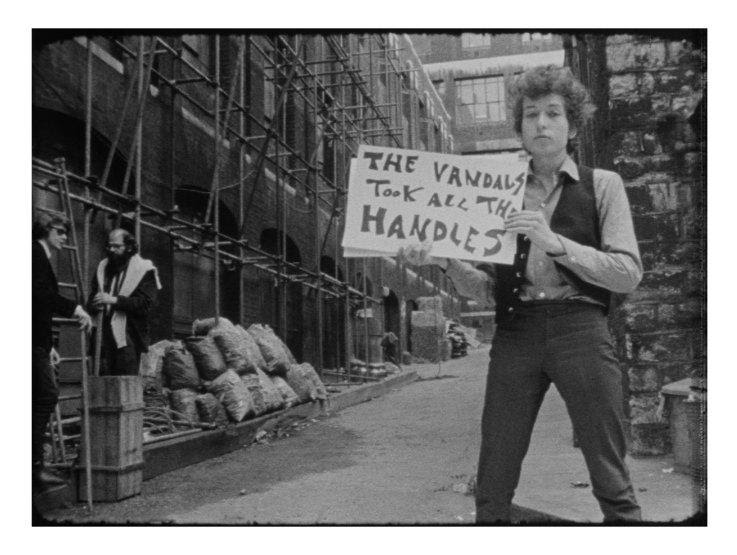

Vous avez un conseil pour les jeunes directeurs de la photo : regarder un film comme Don’t Look Back (1967), le documentaire de D.A. Pennebaker sur la tournée de Bob Dylan. Qu’est-ce qu’ils pourraient y trouver ?

Sans doute d’envoyer balader toutes les choses que l’on pense être essentielles. Il y a une école de pensée du cinéma selon laquelle tout devrait être parfait, surtout aux Etats-Unis. Il faut juste faire avec ce qu’il y a devant vous et apprendre des erreurs commises. Pennebaker en faisait des erreurs, mais il tournait et tournait. Quand j’ai commencé à travailler sur Jason Bourne, Paul Greengrass m’a dit qu’il fallait que j’écrive quelque chose pour dire au studio ce qu’on allait faire. J’ai gribouillé quelques phrases, en utilisant le mot « génial » (« awesome ») avec ironie : « Il y aura une course-poursuite génial, avec un tas de collisions de voitures. » J’y ai ajouté un lien avec un petit extrait du réalisateur Robert Drew : « On emmerde la dolly ! On emmerde le trépied ! On emmerde la grue ! On va juste tourner et tourner. » Si vous regardez les films de Pennebaker ou d’autres cinéastes radicaux de cette époque, vous verrez qu’il y a plus d’une façon de faire les choses. Et qu’il n’y en pas forcément une seule de bonne !

Vous avez tourné une douzaine de films avec Ken Loach. Avant cela, il a été l’une de vos principales sources d’inspirations en tant qu’artiste avec Kes. De quelle façon ?

Beaucoup de Britanniques ont été influencés par ce film, à commencer par des acteurs comme Tim Roth ou Gary Oldman. Pour moi, c’est simple, Kes a canalisé cette idée que je pouvais rêver de faire du cinéma. J’ai grandi dans le même type d’endroit que dans le film, j’allais dans le même type d’école. Bon, je n’étais pas exactement comme le personnage principal. Moi, je pouvais jouer au football !

Plus largement, la classe ouvrière s’est enfin reconnue dans un film. A cette époque, si vous tourniez un long-métrage sur des ouvriers, vous faisiez appel à des comédiens d’un certain standing se contentant d’imiter leur accent. Ken a obtenu la meilleur performance possible de tous ses acteurs. Kes est un chef-d’oeuvre. Mais essayez de vendre cette histoire à Hollywood et personne ne mettra un billet dessus. On vous dirait : « Personne ne veut regarder un film comme ça. » Pourquoi ? Vous avez peur que la vie des gens s’en trouve changée ?

Après une douzaine de films avec Ken Loach, vous avez commencer à travailler pour Paul Greengrass avec Vol 93 (2006), film sur l’avion de la United Airlines qui devait s’écraser sur le Capitole le 11 septembre 2001. Comment s’est opéré ce tournant ?

Pendant que je faisais des films avec Ken Loach, je faisais d’autres petites choses à côté. Notamment un téléfilm de Dominic Savage pour la BBC, Out of Control. J’ai pu le faire avec mon style et c’était vraiment une bonne histoire, bien racontée. Je me suis retrouvé à bosser avec Paul Greengrass grâce à ça, à ma grande suprise. Quant j’ai rencontré Paul pour la première fois, je lui a demandé s’il c’était les films de Ken Loach qu’il aimait. Il m’a dit : « Non, j’aime Out of Control. »

Je n’avais aucune idée de comment faire Vol 93. Avec Paul, on savait par contre ce qu’on ne voulait pas. Je ne souhaitais pas me contenter d’une série de plans de gens assis dans leur siège, de travellings dans les allées et de gros plans sur les terroristes menaçant les passagers. Cette version-là de Vol 93 existe. C’est un téléfilm américain qui s’appelle 11 septembre : le détournement du vol 93. Je ne veux pas être impoli, mais si vous regardez un film après l’autre, l’un est une réussite et l’autre une totale ineptie.

En plus de Paul Greengrass, vous avez aussi collaboré avec un autre grand nom de l’action, Kathryn Bigelow, pour Démineurs et Detroit.

Kathryn a été à son tour inspirée par Vol 93. Sur Démineurs, on a commencé à tourner avec deux caméras, puis trois, quatre… On pouvait couvrir une scène à 360°, saisir un instant en multipliant les points de vue pour faire ressentir le danger. Un petit détail a contribué à inscrire Démineurs dans la psyché américaine : le ralenti de l’explosion d’une bombe. C’est un cliché, je m’étais juré de ne pas faire ça. Mais il fallait trouver un moyen de matérialiser la « kill zone » et le souffle de l’explosion. Aucun effet visuel n’était prévu. On s’est donc rabattus sur la solution la plus simple : une planche avec de la terre dessus. Il n’y avait plus qu’à frapper la planche avec un marteau pour projeter cette terre en l’air et la filmer avec des caméras numériques à grande vitesse. À l’époque, on ne pouvait tourner que quelques secondes avec ce genre de matériel.

Les outils recourant à l’intelligence artificielle pour créer de nouvelles images, comme Midjourney pour la photographie, ont évolué à vitesse grand V. Ça vous effraie ?

Je vois ça comme un danger, une arme contre l’art de la cinématographie qui sera utilisée pour éviter d’embaucher des humains. Ce n’est pas une question d’argent. Il en faudra énormément pour que l’IA fonctionne. L’objectif à long terme, c’est de garder le contrôle en se passant du plus grand nombre de personnes possible. On en revient à cette idée américaine de faire quelque chose de parfait. En retirant le facteur humain, c’est toute la société qui en sera minée. Sans parler de l’idée de ce qui est réel ou non.