Ce mois-ci à l'honneur chez notre partenaire FilmoTV, Quentin Dupieux signe cette année avec Au poste, une comédie absurde dans le huis clos d’un commissariat parisien.Son idée ? Recoller au cinéma français des années 70 et 80. Références en pagaille : le holster de Belmondo sur l’affiche de Peur sur la ville, Buffet froid, la claustrophobie de Garde à vue ou encore les grandes comédies en duo. Car l’homme qui n’a pas jugé utile de choisir entre sa passion pour les frères Coen, les bricolages à la Carpenter et Bertrand Blier, aspire désormais à reprendre ce cinéma des dimanches soirs sur TF1 et à lui réinjecter de la singularité. Vérification le temps d’un « non blind test qualité France » pour l’auteur du Nonfilm. Par Jean-Vic Chapus et Mathias Edwards – Photos : Collection Christophe L. et DR.

Quel a été l’élément déclencheur de ton retour en France ?

Après sept ans passés à Los Angeles, j’ai commencé à avoir un gros sentiment d’être un étranger là-bas. Au début, c’est ce qu’on va y chercher. On choisit de s’installer à L.A. pour avoir droit à ce sentiment d’être étranger. Sauf qu’au bout d’un moment, je n’ai plus aucune volonté ni de me fondre dans le décor, ni de devenir semi-américain, et encore moins de faire carrière là-bas. Peut-être aussi que j’en avais plein le cul de ne pas avoir de vrais contacts. D’ailleurs, avec ma famille, on traînait principalement avec des Français, ce qui est le lot de plein d’expatriés. Après, je ne sais pas s’il y a la possibilité à L.A. d’être autre chose qu’un étranger quand tu es français. Il y a des profils types de Français capables de s’intégrer là-bas, mais j’ai l’impression que ce sont des gens à la Christian Audigier. Des mecs avec un tel mental, qu’ils peuvent complètement adopter la culture américaine. Prends maintenant un gars comme Johnny Hallyday, pour continuer à parler de gens morts. Lui, c’était un fan des États-Unis ou, disons, de l’image qu’il se faisait de ce pays. Il portait des blousons en cuir, roulait à fond sur sa Harley. Pour autant, est-ce que ça faisait de lui un vrai Amerloque ? Johnny, je suis certain qu’il parlait comme une quiche et qu’il n’avait que des copains français.

La Bonne Année de Claude Lelouch (1973)

Quand tu es français installé aux États-Unis, il n’y a pas trente-six moyens pour raccrocher les wagons avec ton pays. Tu as le fromage, mais il est clairement dégueulasse. L’autre truc, c’est de se mater des films des années 1970-80 qui se déroulent à Paris. Avec ma femme, ça nous procurait beaucoup d’émotions, et ça nous donnait très envie de retrouver nos racines. Évidemment, tu n’as aucun moyen d’accéder à ces films à L.A. Donc quand on se dit : « Tiens, si on matait un film », j’ouvre iTunes comme un con. Netflix et compagnie, c’est fatigant. Sur iTunes à ce moment-là, il devait y avoir un cycle Lelouch donc j’opte pour La Bonne Année, que je ne connais pas. Dedans, tu as Lino Ventura qui se déguise en vieillard. On pourrait imaginer que c’est pourri, mais il y a un savoir-faire brillant ; ce savoir-faire qui appartient à cette époque du cinéma. Récemment, j’ai trouvé La Septième Cible, toujours avec Ventura. C’est moins impressionnant parce que c’est cette époque où les bagarres sont ratées, mais les zones d’angoisse sont délicieuses. Les mecs de ce cinéma français, c’étaient des inventeurs.

Au poste est ton premier film à s’inscrire dans la longue tradition du cinéma français.

En tout cas, c’est conscient. C’est une mise en scène de mon retour français. Et c’est un délice, parce que j’ai longtemps été persuadé que je ne pouvais pas tourner en France, par manque d’imagination. J’étais persuadé qu’il me fallait le désert, ou le grand ciel bleu de Californie, ou ces clichés formidables qu’on a en tête, comme les backstreets de L.A. Aujourd’hui, je me rends compte que des comédiens extraordinaires suffisent amplement à faire des trucs formidables. La bascule s’est faite avec Chabat, sur Réalité. Je pouvais lui mimer avec ma bouche des répliques, ce qui est impossible en anglais. Quand un mec est bloqué, je n’y arrive pas. D’un seul coup, j’ai vu un océan de possibilités. Avant, j’étais dans mon petit laboratoire, dans lequel mes acteurs étaient des marionnettes, et d’un seul coup, j’ai compris que je pouvais communiquer en vrai ! Avec Alain, on se comprend. Quand j’étais gamin, c’était un héros et aujourd’hui on rigole sur les mêmes trucs. Si demain tu me mets Benicio del Toro, il n’y aura plus de lien.

On peut dire que tu es allé aux U.S. parce que tu n’avais pas confiance en tes qualités de directeur d’acteurs ?

J’accepte cette analyse. Je me souviens de cette conversation complètement aberrante avec Thomas Langmann, qui est devenue une scène de Réalité : avant même d’écrire le scénario de Steak, l’envie était de tourner au Canada. Et lui ne comprenait pas, parce que je n’avais pas de script. Je lui expliquais que ça me permettait de rêver et d’envisager un film qui se passe « dans un nulle part ». Et il m’a répondu ce truc génial : « Eh bien t’as qu’à tout faire en studio, comme Lynch. »

La Chèvre de Francis Veber (1981)

J’ai un gros blocage avec les films de notre époque, dans lesquels tout est un clin d’œil d’un clin d’œil d’un clin d’œil. C’est une analyse un peu foireuse, mais je pense que ça vient un peu de l’humour Canal, dont les Nuls sont à l’origine. Ce sont eux qui ont insufflé cette espèce de dynamique de comédie où on peut désormais dire à un acteur : « Moins tu joues, plus c’est cool. » Cela a donné naissance à plein de comédiens qui sont super par ailleurs, les Manu Payet ou je ne sais pas quoi. Ce sont des mecs détachés, qui sont le résultat de notre époque et qui, moi, me gênent. Je vois des gens conscients d’être dans une comédie. Le vrai rire, qui sort naturellement, c’est quand même très rare dans une comédie française. Mais je dis ça… Tu me montres un Will Ferrell, je m’ennuie, tu n’as même pas idée. Parce qu’eux aussi, leur formule commence à être poussive. Quand je regarde La Chèvre, je vois des comédiens qui vivent le truc. Il n’y a pas de détachement. Pierre Richard a un côté non-comédien, ça fait partie de son personnage, mais il ne joue jamais au mec cool. Les mecs sont impliqués. La Chèvre, ce n’est vraiment pas mon préféré, mais c’est fait comme un film. C’est tourné comme un film, monté comme un film. Aujourd’hui, on ne fait plus du cinéma, on fait du filmage. C’est de la téloche. Si l’ambition des mecs est de faire marrer, on s’en fout de la caméra et pourquoi pas. Mais alors, faites-nous marrer. Il y a quand même des mecs comme Edouard Baer qui arrivent à être formidables dans des daubes. Un mec comme Philippe Katerine, je le vois dans un film, je me dis : « Ah, enfin un personnage. » Je ne veux pas avoir l’air de tout critiquer, mais généralement, quand on parle de la grosse comédie française, on a tendance à empaqueter les pires, avec un mec à la caméra qui n’en a rien à cirer, et qui duplique une formule à la con. On n’en peut plus. Il y a eu tellement de grandes comédies populaires françaises par le passé. Le Père Noëlest une ordure, c’est un chef-d’œuvre. Tu te marres, les personnages sont outrés, le rythme est fou, c’est hyper bien écrit. Ils vont dans des zones un peu malsaines.

Dans la comédie française, c’est indispensable de trouver un duo complémentaire, mais dissociable, comme Depardieu / Richard, ou Ludig / Poelvoorde ?

Quand j’ai écrit Au poste, j’avais effectivement une envie de duo et de pièce de théâtre dialoguée. C’était le point de départ. Mais ça n’a pas tout de suite été Benoît et Grégoire, le truc a évolué au fil de l’écriture. La pulsion de départ était d’écrire un film pour Éric et Ramzy, parce que je les aime d’amour, et parce que dans Steak, je les avais séparés volontairement. Éric et Ramzy ont eu des fulgurances de génie dans leur carrière quand ils étaient à deux, c’était formidable. Benoît a accepté le rôle en lisant le script. Il ne connaissait aucun de mes films, et c’était très bien. Il a aimé le texte. Et tu n’acceptes pas de tourner dans un film comme ça si tu n’es pas prêt à délivrer cent pages de texte. C’est une pièce de théâtre. On lui avait dit que cela n’allait pas être découpé comme un film normal, qu’il y allait y avoir quelques plans-séquences, et qu’il allait falloir jouer dans la longueur. C'est ce qu’il était venu chercher, et c’est ce qu’il a eu. Une des autres anomalies du cinéma d’aujourd’hui, et ça vient des Américains, c’est qu’on pense que la comédie vient du montage. On a voulu donner du rythme au montage en s’inspirant de tout un tas de films à la con. Et tous les mecs qui font de la comédie se couvrent en mettant des caméras partout. Ils filment le même truc cinquante fois avec des axes et des optiques différents, et ils filent ça au monteur qui va fabriquer la comédie. Complètement con ! Ce sont les comédiens qui doivent donner le rythme, pas les monteurs.

Garde à vue de Claude Miller (1981)

Garde à vue, ce n’est pas du tout un film pour les enfants. C’est anxiogène, psychologique, quand t’as 10 ans tu ne comprends rien. On encense souvent Michel Audiard, mais je vais dire un truc très prétentieux et je m’en branle : il a écrit des dialogues fabuleux, mais quand je vois que c’est lui qui a écrit ceux de Garde à vue, je suis moyennement impressionné, et même je suis carrément OK pour relever le défi. Autant je n’irai pas me frotter au Père Noël est une ordure, qui reste un chef-d’œuvre, autant un film comme Garde à vue, qui est un film un peu bis, avec des acteurs pas au meilleur de leur forme, je me dis : « Celui-là, je peux le déchirer, facile ! »

Buffet froid de Bertrand Blier (1979)

C’est un film qui fait partie de mon ADN. J’ai découvert Blier très tard, vers 17 ans. Je faisais des courts métrages, et ma petite amie de l’époque m’a dit : « Mais en fait ce que tu essayes de faire, c’est du Blier ! » Ça m’a un peu étonné. D’autant plus que pendant longtemps, Bertrand Blier, je n’ai pas eu envie de m’y intéresser. Pour moi, c’est le cinéma de mes parents. Et finalement, le premier que j’ai regardé, ça a été Buffet froid. Ça a été comme si je découvrais un cousin : « Ah ouais, donc y a déjà un mec qui a creusé ce que j’essaie de faire… » Je débutais, je faisais des trucs merdiques, mais ça m’a vachement rassuré, conforté, donné encore plus envie. Dès la vision de ce film, j’ai eu un amour infini pour ce mec, comme je n’en ai jamais eu pour aucun autre cinéaste. J’adore Massacre à la tronçonneuse, mais je ne vais plus jamais le regarder, c’est certain. Même chose pour Arizona Junior. Je viens du cinéma de genre. Ce qui nourrissait secrètement ma créativité, c’étaient les trucs dégueulasses. Jeune, j’étais obsédé par toutes les conneries comme Carpenter, Massacre à la tronçonneuse, etc. Donc ce truc français, les dialogues, je m’en foutais complètement. Je me revois dire à mes parents que le cinéma français était nul. Je regardais Carpenter pendant qu’ils regardaient Claude Pinoteau. Et voilà qu’en découvrant Blier, je me rends compte que la langue française, ça tue. Et comme ça m’a passionné, j’ai creusé un peu pour saisir le personnage Blier ; ses petites obsessions ; le fait que ses films, c’est toujours deux mecs et une fille. J’ai compris que Buffet froid, c’était un genre de jet. Et je fonctionne comme ça. Parfois, je comprends ce que je suis en train de faire au montage. Assez souvent, il y a même des idées que je comprends trop tard, et c’est super excitant. Et Buffet froid, c’est quasiment un film inconscient.

Inspecteur la Bavure de Claude Zidi (1980)

Mon père était pote avec Coluche. Quand on regardait Inspecteur la Bavure en famille – à l’occasion du film du dimanche soir sur TF1 – il y avait une scène tournée dans le garage de mon père, à Porte de Vanves. C’était ma connexion entre le monde du cinéma français et ma jeunesse, cette scène. Ça entrouvrait une possibilité d’en faire un jour partie… Plus tard, mes parents ont été invités sur le tournage de Banzaï. Coluche, j’ai dû le voir à la maison un millier de fois, mais j’étais trop jeune pour appeler ça « une rencontre ». Les gamins ne se mélangeaient pas aux adultes. Les adultes fumaient des clopes entre adultes et les enfants restaient dans leur coin… De toute façon, les seules fois où j’ai dû lâcher à mes potes d’école « hier, il y avait Coluche à la maison », ça sonnait faux. Rétrospectivement, je pense que le fait que mes parents aient été potes avec Coluche – de façon très simple en plus, sans que cela soit un truc de show-biz – ça a dû me donner confiance en moi… J’ai dû penser : « Mon père était ami avec la plus grande star comique des années 80, donc moi aussi je peux avoir le droit de rêver… »

Peur sur la ville d’Henri Verneuil (1974)

Peur sur la ville, ça a dû être un truc qui m’a mis une disquette à un moment donné. Je ne l’ai pas revu, mais à un moment on lui met un briquet devant l’œil, et dans Au poste !, il y a cette scène avec le briquet. Marc Fraize, à qui il manque un œil dans le film, c’est un peu Minos, et les costumes de Peur sur la ville nous ont également inspirés. Juste parce qu’on aimait bien les couleurs, sans faire la connexion avec tout le reste d’ailleurs. Après, j’en avais plein le cul de filmer le soleil de Californie – je n’ai tourné que des films en plein jour – donc je voulais me frotter à la nuit. La Défense, la nuit, c’est l’inverse de ce que je peux faire. Donc c’était hyper intéressant d’y aller. J’y ai fait des photos, et je me suis dit qu’en fait, je pouvais trouver des plans exactement comme je le fais dans la vallée à Los Angeles. En fait, c’est pareil en mieux, parce que c’est chez moi, et c’est plus intéressant parce que je ne l’ai jamais fait. Quand Peur sur la ville est ton premier film d’action, c’est angoissant. Donc en tant que gamin, ça te marque. Aujourd’hui, la violence a remplacé l’angoisse. Franchir les limites, désormais, c’est la vulgarité ou l’extrême violence, comme dans Nid de guêpes et tous ces films atroces. Le twist de l’époque, qui était de faire de la magie, avec de l’angoisse et du suspense, c’est un truc qui manque. Un film policier français d’aujourd’hui, ça peut être cool, mais tout est trop réaliste. Peur sur la ville, ce n’est pas réaliste, c’est du fantasme.

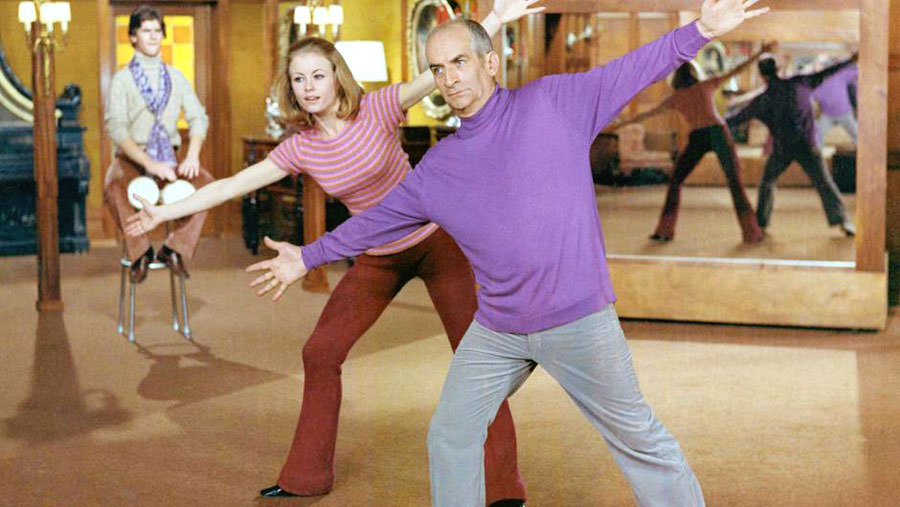

L’Homme orchestre de Serge Korber (1970)

J’ai été un obsédé de cinéma avant d’être un obsédé de musique. La musique, c’est presque gadget, dans mon monde. Pour tout vous dire, je n’en n’écoute quasiment jamais. Par contre, c’est vrai qu’à un moment de ma petite cinéphilie ça a été une porte d’entrée dans certains films. Je prenais Halloween de John Carpenter, sur VHS, et je l’enregistrais en cassette audio pour ne réécouter que le son. Je faisais comme un mix avec des enchaînements : le passage d’Halloween que j’adore, puis un passage de Phenomena de Dario Argento, etc. Ça me faisait décoller très haut. Il existe un culte autour des grands compositeurs à la française comme François de Roubaix, et oui, évidemment, je suis client de ce type et de ses partitions. Après, De Roubaix, ça reste le générique de Chapi Chapo. Ça veut dire quoi ? Eh bien que si tu n’as pas le background pour comprendre ce genre de musique assez chiadée, ce n’est pas grave : le cinéma français t’y expose, la télé t’y expose. Et en plus, ça passe tout seul… C’est comme si aujourd’hui quelqu’un demandait ce mec au crâne rasé qui fait de l’électro, Jacques, d’écrire la musique des Joséphine avec Mimie Mathy. Vous imaginez ?

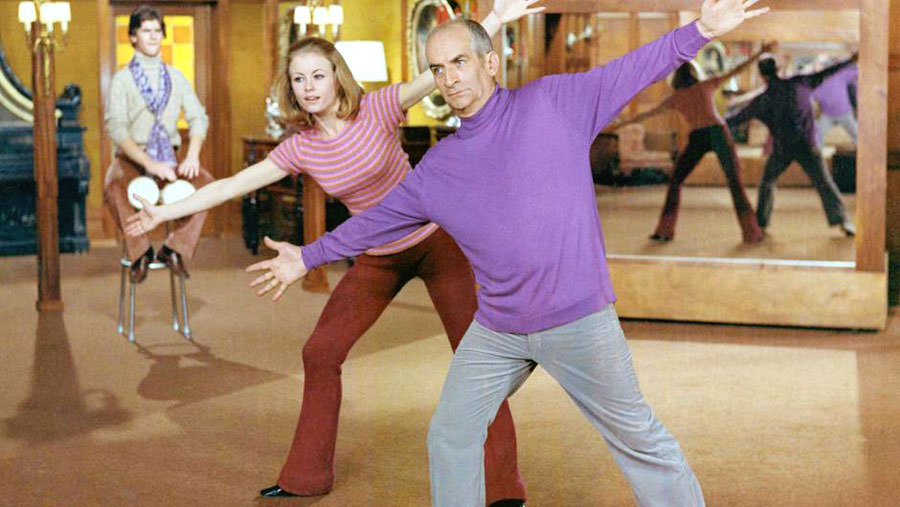

Le Magnifique de Philippe De Brocca (1973)

Est-ce que je suis plutôt Delon ou plutôt Belmondo ? Pour moi, il n’y a même pas une seconde de dilemme, ce n’est pas comme de demander à des Anglais fans de rock : « Alors t’es plutôt Beatles ou Rolling Stones ? » Delon, c’est le mec qui sert juste à faire mouiller les vieilles. Est-ce qu’il a été bon une fois dans sa vie ? Je ne sais même pas. Bon, oui, il y a La Piscine… En plus, je ne sais pas, le mec joue assez mal. Moi, je suis Bébel, mais à 3 000 %. Pour tout un tas de raisons. Bébel, c’est Le Magnifique, il incarne une certaine idée bien française de la joie de vivre, il flotte, il plane. Avant même de découvrir le cinéma des frères Zucker, la série des Y a-t-il un flic… avec Leslie Nielsen, tu te prends Le Magnifique en pleine gueule et tu réalises que même si les Américains cartonnent, la France a su faire des grandes comédies bien dingues. Ce film, je le vois tout gamin, à la télé sans doute. D’entrée de jeu, il me rend fou. Grâce à Belmondo qui est au sommet du cool. Mais grâce aussi à Jacqueline Bisset pour laquelle mon cœur fondait, littéralement. (Il lève les yeux au ciel) Ah, Tatiana… Crush total ! L’autre truc qui m’emballe, c’est la liberté avec laquelle ce film utilise le gore. Tu as quand même des scènes où l’on voit des têtes plantées sur des piquets, une autre où il tire sur la gueule d’un mec et ça devient un steak dans l’assiette… Comme le film passe à la télé à 20 h 30, c’est le moment où tes parents te laissent regarder du sang qui coule. Pour un gamin qui est fasciné par le cinéma et la liberté qu’il peut contenir, je t’assure que ce n’est pas rien.

Série noire d’Alain Corneau (1979)

Mon prochain film, Le Daim, va se faire avec Jean Dujardin et on n’a pratiquement pas parlé de Bébel, alors que je sais que c’est important pour lui. Quand je l’ai approché la première fois pour lui proposer Le Daim, il m’a répondu : « Je le fais ton film ! Ça peut être mon Série noire. » Je n’avais pas projeté le scénario comme ça, mais après tout il n’a pas forcément tort… Disons que Le Daim, ce n’est pas aussi sombre que Série noire, c’est plus funky. Mais comme on s’est retrouvés sur cette référence avec Dujardin on a commencé à s’envoyer par téléphone de petits extraits du film de Corneau : notamment la scène où Patrick Dewaere pète les plombs seul dans sa bagnole. Elle fout quand même toujours le frisson, cette scène.

On ne t’a pas demandé quel était ton rapport aux films de la Nouvelle Vague ?

S’il y a bien un réalisateur français qui m’a intéressé autant que Blier, c’est Godard. Plus qu’intéressé – ça m’a presque passionné, Godard. Il se permet des trucs que très peu de cinéastes osent se permettre. Il bidouille, il invente. Godard, pour moi, c’est aussi un mec qui t’autorise à faire du cinéma. Après, d’accord, il livre des films un peu pesants, tu peux parfois t’emmerder pendant une demi-heure, mais comme tu as aussi la ou les séquences brillantes, à l’arrivée ça reste très au-dessus. Donc quand on me dit : « L’ombre de Godard, c’est tétanisant pour un réalisateur français », mais alors pas du tout. S’il y a bien un mec qui prouve à ceux qui viennent derrière qu’ils ont le droit de faire du cinéma, c’est lui. Pour moi, c’est le cinéaste qui vous autorise tout, vous libère de tous les formats, toutes les contingences d’histoire, de cadre. Quand tu es gamin et que tu n’as vu que La Grande Vadrouille, découvrir Godard, c’est comprendre que tu as le droit de filmer en contre-jour pendant dix minutes. Ce qui me pèse dans le cinéma français, c’est ce truc académique, avec le bel appartement bourgeois, les conversations raffinées, la petite pincée de social… Là, en tant que fan de Carpenter, je me sens mis de côté. Parce que mon truc, à l’origine c’est quand même le bricolage. Bon, il faut que j’arrête de dire ça. On dirait une phrase à la Didier Super.