Fabrice Du Welz : « C’est magnifique de voir un cinéaste brûler »

– Fabrice Du Welz : « C’est magnifique de voir un cinéaste brûler » –

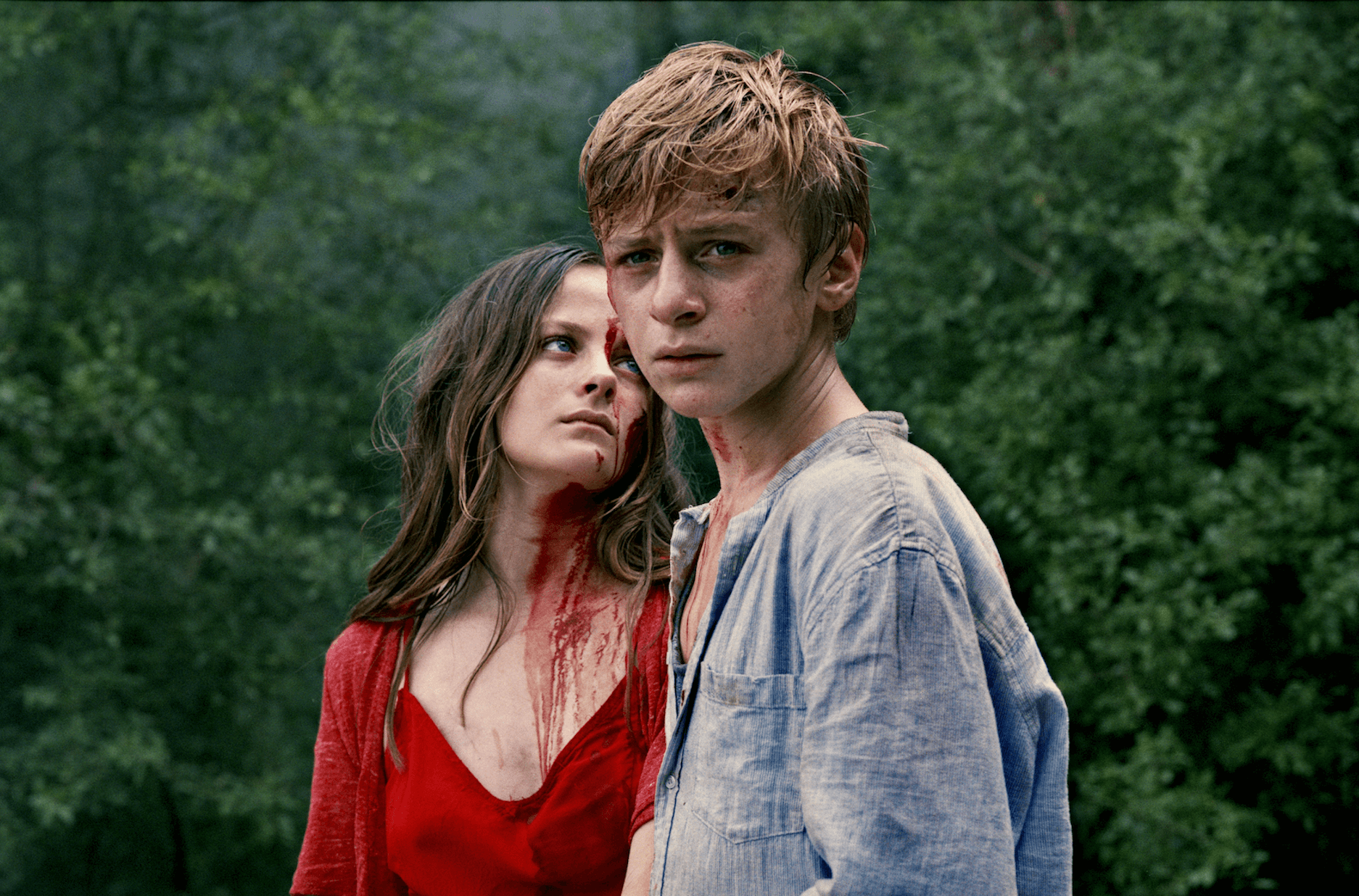

Le Belge Fabrice Du Welz (Calvaire, Alleluia…) s’est toujours trouvé plus à sa place du côté des grands réalisateurs mavericks ; ceux pour qui l’ambition de cinéma, formelle, de fond, ne va jamais sans un certain absolutisme. Quitte d’ailleurs, parfois, à y laisser des plumes. Ce n’est pas son dernier film, Adoration, qui viendra démentir ce ressenti. Leçon de cinéma en auto-combustion dispensée par un des derniers vrais romantiques. Par Axel Cadieux – Photos : Renaud Bouchez

Adoration marque ton retour en Europe après un exil américain pour tourner Message from the King, expérience plutôt douloureuse, émaillée de conflits avec les producteurs. Tu as ressenti le besoin de revenir aux sources ?

Avec l’épisode américain, j’ai compris deux-trois trucs : je ne suis jamais aussi heureux et aussi bon que quand je suis entouré des bonnes personnes. Même les plus grands joueurs de foot, quand ils ne sont pas entourés, ne peuvent rien faire. À part peut-être Maradona, mais je ne suis pas Maradona. Et il y a eu une prise de conscience : aujourd’hui je veux me concentrer sur le reste du chemin. Moins me disperser. Je cours après un succès public qui n’arrivera peut-être pas et me fait faire des choses qui ne me ressemblent pas, vis-à-vis desquelles je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas à ma place chez Thomas Langmann (producteur de Colt 45, ndlr), je ne suis pas à ma place dans un film eOne (producteurs de Message from the King, ndlr). Moi, je ne suis pas un metteur en scène à qui on dit où poser la caméra et comment monter son film. Je suis profondément un maverick, un indépendant.

Et comme souvent avec les mavericks, tu ne fais pas toujours partie des sélections des grands festivals de cinéma comme Cannes. Tu prends ça comment ?

Ne pas être à Cannes cette année (certaines rumeurs annonçaient Adoration dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs, ndlr),ça m’a heurté bien sûr. Je ne fais pas partie de la fête, c’est comme ça. Je ne veux pas faire l’unanimité, je sais que ce n’est pas pour moi, je vise avant tout à faire des choses radicales, fragiles et puissantes, qui créent le questionnement sans forcément apporter de réponse. Mais Cannes, c’est comme un souvenir d’enfant. Je vois bien qu’il a changé : le festival est plus politique, plus diplomate, mais au fond il n’y a que Cannes qui me fait vraiment tripper. Mais je crois que je suis piégé par une vision de petit garçon, qui est erronée. Je vois bien, quand je discute avec des gens, que ça a changé. Le 1er juin, tout le monde a oublié le palmarès cannois. Mais pour un cinéaste aussi fragile que moi, c’est important. Surtout quand tu as l’impression d’avoir accouché de ton film le plus intime, tu te dis : « Ouh là là ! mais peut-être que c’est pas bien ? Et si c’était raté, en fait ? » Là, tu commences à flipper et ça peut devenir très puissant comme sentiment.

Est-ce l’expérience douloureuse de Message from the King, couplée à celle de Colt 45, qui t’a donné envie, quelque part, de te retrouver ?

Peut-être, je n’en sais rien. J’ai eu des expériences difficiles, j’ai pris des coups. Je suis résistant, mais j’ai pris plus de coups que l’inverse. On ne va pas parler de Colt 45, parce que ce qui s’est passé dépasse l’entendement (un conflit ouvert et violent avec JoeyStarr, notamment, ndlr), mais sur Message from the King, même si j’ai adoré tourner le film, travailler avec Chadwick Boseman et quelques autres, culturellement avec les producteurs ça ne peut que coincer : ce n’est pas mon ADN. Je suis artisan, je travaille de manière intuitive, j’ai besoin d’être supporté, de me sentir en confiance, et surtout pas d’avoir le sentiment d’être fliqué. Le pire c’est les producteurs exécutifs, c’est eux qui t’emmerdent, sont tout le temps sur ton dos et font des notes contradictoires entre elles parce que les films sont financés par plusieurs studios qui n’ont pas la même vision. Moi, j’ai besoin de liberté. Et je vois bien que ma limite, c’est de ne pas avoir eu de succès public. Ça change tout. Tous les mavericks qui ont connu ce succès-là ont décroché un sésame : tout à coup, ça leur offre la possibilité de faire des choses différemment, de manière plus libre et téméraire.

As-tu lu l’interview de James Gray dans Libération ? Il y parle de la difficulté d’être un cinéaste accompli, aujourd’hui, au sein du système hollywoodien.

Je l’ai lue, et je le comprends. Ce qui est passionnant chez James Gray, c’est qu’il cherche tout le temps. Il se confronte à des systèmes, il se confronte à lui-même. À chaque film, il rejoue tout. Il ne capitalise jamais. Ça donne parfois le meilleur, parfois c’est plus compliqué. Pour moi, Ad Astra, c’est son plus mauvais film. Y’a des trous, c’est presque un cartoon, je ne comprends pas le délire. Malgré la texture de Brad Pitt, qui depuis qu’il a arrêté l’alcool peut-être, a pris une dimension folle. Il est devenu l’un des plus grands au monde. Mais le film est malade. Je vais le revoir, pourtant je n’y crois pas une seconde, j’ai l’impression d’être devant Bugs Bunny, c’est invraisemblable. C’est très beau, c’est James Gray, mais j’ai besoin d’y croire. Là je ne vois pas les enjeux, je ne m’identifie pas.

Et dans son rapport aux producteurs, au système, tu te sens proche de lui et de ses angoisses ?

C’est différent quand même. Là c’est Plan B (la boîte de production de Brad Pitt, ndlr), c’est 200 millions de dollars. De mon côté, Message from the King, c’est une petite série B à 10 millions, avec un acteur qui n’est pas encore Black Panther… Mais sur le positionnement, oui : James Gray est un auteur digne de l’époque du grand Hollywood, qui se confronte à une machine de guerre, une industrie impitoyable qui ne fait pas cas des auteurs, les broie. Heureusement il y a des gens intelligents comme Brad Pitt ou d’autres, qui parviennent à préserver un peu d’art là-dedans. Ceci dit, un copain a monté Ad Astra, Nico Leunen, mon voisin : j’ai l’impression que ça a été très, très compliqué, il y a eu un shutdown de six mois, c’est un film qui a eu du mal à se faire, ça a été une épreuve.

Tu parlais du grand Hollywood, du statut de maverick. Tu es nostalgique des années 70, époque bénie et parfois un peu fantasmée ?

Forcément, on fantasme tous cette époque où on n’avait pas peur d’avoir de l’ambition. Et on en manque sacrément aujourd’hui, surtout dans le cinéma français… C’est comme si on avait capitulé, comme si on avait laissé aux Américains le seul droit d’être ambitieux artistiquement et du point de vue de la production. Bien sûr qu’il y a des exceptions, mais tu vois bien que le système est quand même complètement infantile : le film pour enfants a pris toute la place. Les grands sujets humains ne sont plus exploités, transcendés ou exposés. On a peur. Tout le monde se pâme devant Joker, très bien, je pense que c’est un bon petit film, plutôt agréable, mais ça n’en fait pas du grand cinéma pour autant. On est loin des poètes de sang, de chair et de foutre qui essayaient de mettre le doigt sur les zones névralgiques et sensibles de notre époque. C’est comme si on était endoloris, anesthésiés. Tout est fade. Heureusement, il y a des gens qui résistent.

Qui ?

Christopher Nolan par exemple, a créé un système dans le système qui est absolument incroyable. C’est un surhomme. J’ai travaillé aux États-Unis, je ne peux pas imaginer la difficulté de devenir un metteur en scène qui a le pouvoir aujourd’hui à Hollywood. Tu dois gérer tellement de choses… Là-bas, pour être le patron d’un film, putain… ! Il y a tellement d’enjeux d’ordre politique, artistique… Lui a créé son écosystème avec sa femme et son frère, c’est fascinant. Comme Eastwood avec Malpaso, Paul Thomas Anderson ou Fincher. Fincher ceci dit, c’est différent. Aujourd’hui il ne fait plus que de la télévision, même si c’est de la grande télé. Quand j’étais là-bas, j’ai appris que quand il tourne, il couvre absolument tous les axes. Sur Gone Girl, notamment. Mais il est obsessionnel, Fincher. Comme son cinéma. Grand cinéaste de l’obsession, Fincher.

Et en France ?

J’admire beaucoup Bruno Dumont. Il a trouvé un système qui lui permet de se remettre en question, sans arrêt. À un moment il ronronne un peu, puis il fait P’tit Quinquin, chef-d’œuvre. Depuis, il expérimente, il pousse, il cherche, au cœur d’un système de financement qui est le sien, avec des films qui sortent à peu près toujours aux mêmes dates. Pareil pour Lars von Trier, un de mes cinéastes contemporains préférés. C’est cet équilibre qu’on cherche tous.

Tu es le prototype du cinéaste romantique et idéaliste, en fait.

J’ai tellement pas envie de ronronner, de faire la petite comédie qui va bien. J’ai fait quelques festivals, chez nous aussi, en Belgique : tu as des petits trentenaires qui viennent avec leur comédie sous le bras avec des vedettes françaises, tu as l’impression qu’ils ont soixante-dix ans. Tu sens déjà la naphtaline, des vieux avant l’âge, des grabataires à trente ans. Et les cinéastes français de ma génération, eh ben, ils vont faire Astérix et Obélix et ont des grosses villas au Cap entre copains. Mais où est l’ambition ? Où est-ce qu’ils brûlent, ces gens-là ? Pourquoi ils ne tentent pas d’adapter Guerre et Paix par exemple, alors qu’ils ont quarante-cinq ans et sont au top de la pyramide du cinéma français ? Bah non, ça ne s’expose pas, c’est prudent… Ça m’atterre. Je ne comprends pas, vraiment pas. Ils sont plus riches que moi, c’est sûr, mais moi je veux toucher le Graal. Je veux essayer, même si je ne suis pas au sommet de la pyramide.

Tu peux toucher le Graal, avec un million (Adoration en a coûté deux, ndlr) ?

Il y a un côté excitant, dans le fait de faire beaucoup avec pas grand-chose ?

L’artisanat, c’est jubilatoire. J’étais au festival de Sarlat, les gamins viennent te voir, te demandent comment on fait pour faire du cinéma, etc. Je peux leur dire la même chose que Christopher Nolan : travaillez avec des amis. C’est l’essence. Depuis que je suis rentré des États-Unis, j’ai recréé autour de moi une petite communauté au sein de laquelle je m’épanouis pleinement. On discute tout le temps, on partage une passion entre potes. C’est une petite utopie. C’est comme ça que je veux créer, et c’est aussi ce que j’aime voir à l’écran : en ce sens, le Tarantino pour moi est clairement le plus grand film de cette année.

C’est-à-dire ?

Tarantino dit que par le biais du cinéma, on peut changer le monde et c’est le génie de ce film. La passion, l’amour du cinéma à ce point-là, l’utopie qu’il crée, peuvent retourner l’histoire, la modifier. Rien que pour ça, je dis à jamais merci. C’est son film le plus profond à mon sens. En plus, je m’y sens représenté : j’ai grandi dans le cinéma d’exploitation, les bizarreries italiennes ou anglaises que j’ai pu découvrir en VHS, gamin. Et là, j’ai l’impression que Tarantino propose une espèce de paix entre tous les cinémas. Y’a plus ce débat stérile, cinéma de genre, d’auteur, de série A, B ou Z. Tous ceux qui vivent par et pour le cinéma, chez Tarantino, ont la même mère. Au-delà du cas de Sharon Tate, il propose une utopie de réconciliation, avec une mélancolie qu’on ne lui connaît pas. Je le revois souvent, il me bouleverse.

Pour revenir à l’artisanat : ton travail est indissociable de celui de ton chef op, Manuel Dacosse. Comment ça se passe ?

Manuel Dacosse est mon frère de cinéma. Mais le travail de Manu, chez moi, ne serait pas aussi bon sans Emmanuel De Meulemeester, directeur artistique et chef déco. On part en repérage tous les deux, en amont. Quand on a choisi les lieux, on travaille les volumes, les textures, les brillances, car on tourne en super 16. Ensuite, on fait venir Dacosse, là on réfléchit lumière et disposition : moi, je veux une aisance à 360 degrés, je ne veux pas être emmerdé par les plafonds techniques et je ne veux surtout pas de pieds dans mon décor. On travaille comme des primitifs flamands, en fait : on pose une source de lumière, totalement intégrée au décor.

Tu utilises le moins possible de lumière artificielle, donc ?

En fait, j’ai toujours pensé qu’un bon décor c’est une bonne lumière et qu’une bonne lumière c’est un bon décor. Et c’est impossible, mais si je pouvais, je ferais comme Malick : je viendrais voir les lumières naturelles à différentes heures du jour, avec des changements de température et de saisons, et je tournerais trente minutes par jour. Une fois que le décor et la lumière sont prêts, on fait venir les comédiens, on éclaire les corps, et c’est à partir de ce moment que je peux moi creuser l’intensité, le jeu et les âmes. Au fond je reste un intuitif, pas du tout un designer cérébral qui pense ses films comme un Chabrol, un Park Chan-wook ou un Kubrick. Je ne travaille jamais en disant : « Voilà mon idée, il faut la suivre. En fait, je viens avec une pièce et cette pièce, c’est une intuition, très fragile, à laquelle je tiens. À partir de ça, on remonte le fleuve, on cherche, on tâtonne tous ensemble. Ça passe par le physique, l’artisanat. Un film c’est concret, ça reste de l’architecture.

Tu disais tourner en Super 16. C’est aussi une forme de résistance à cette uniformisation ?

C’est juste que le numérique, c’est de la merde. Je n’y crois pas du tout. On nous a profondément entubés. T’auras jamais des stabilités dans les noirs et dans les blancs comme en argentique, t’auras jamais de couleurs primaires comme en argentique. Il y a une esthétique du moche, corrélée au réalisme, qui a aujourd’hui pris le pas. On résiste à l’imaginaire, à la création de mondes. Ça me perturbe beaucoup.

Adoration est l’un de tes films les plus référencés, entre Apocalypse Now, Rossellini, Malick… Comme si le voyage et le « recentrage » étaient aussi cinéphiles.

C’est parce que le cinéma est au centre de ma vie. C’est mon grand amour. Je ne vois le monde et mes expériences personnelles que par le biais du cinéma, c’est lui qui me donne envie de vivre intensément, d’aimer intensément, de me tromper, de partir, de prendre des risques. D’être un homme intègre, un guerrier, de m’exposer et d’être fragile en même temps. Il n’y a que le cinéma qui me constitue et je suis cinéphile avant d’être cinéaste, je m’intéresse d’abord au cinéma des autres. Ça m’étonne toujours, en France ou en Belgique, à quel point les cinéastes ne sont pas cinéphiles. Dans toutes les écoles d’art, en peinture ou en musique, les élèves connaissent l’histoire de leur art, ils en sont habités et c’est ce qui les forme. Au cinéma, on ne voit aucun problème au fait de pratiquer et d’être inculte. Non seulement ils sont incultes, mais en plus ils s’en gargarisent et ne s’intéressent, en gros, qu’à leur petit film de merde. « Nous, on pense qu’on n’a pas besoin de connaître le néoréalisme, Dreyer ou John Ford, on s’en fout. » Mais les gars ! C’est complètement fou. Ce n’est pas parce que tu es réalisateur que tu dois venir avec l’attitude du mec poseur et dédaigneux.

C’est important pour toi, de transmettre autant que de créer ?

Comme Del Toro le dit : le cinéma est un art de la transmission. Regarde la vivacité d’un mec comme Jodorowsky, à 90 ans ! Il est là, il est didactique, il provoque des vocations au sens noble du terme. Il génère l’étincelle qui donne envie à des gens de prendre une caméra et d’aller raconter une histoire. Moi, je peux vraiment m’inscrire là-dedans, c’est fondamental de transmettre, ce qu’on a reçu il faut le rendre, ça fait partie du chaînon. Sinon à quoi bon ? Mon fils de dix-neuf ans veut faire du cinéma et j’en suis profondément heureux.

Il y a des films qui t’ont changé ?

Il y a eu Vinyan, un moment d’extase complet durant le tournage puis un camouflet incroyable. L’échec a été d’une violence… Je m’attendais tellement pas à ça – j’étais sûrement trop naïf, présomptueux, pas assez complet – que ça m’a rendu très confus. Ensuite Alleluia m’a vraiment sauvé la vie, après Colt 45, cette expérience traumatisante qui m’a fait avoir des idées horribles. Puis il y a eu Adoration, qui aujourd’hui me conforte dans l’urgence que j’ai à faire des films et la manière dont je veux les faire : bien accompagné. C’est aussi lié au film : avec Adoration il y a un chemin, une interrogation personnelle sur la foi, la spiritualité, le mysticisme…

Est-ce que d’autres films que les tiens ont pu avoir la même importance ?

Plein… Je crois que j’ai un truc avec les films de jungle. Que ce soit ceux de Herzog ou Apocalypse Now… Je n’atteindrai jamais ce niveau-là, je le sais, mais ils me font comme un appel. Puis il y a eu Rossellini ou Massacre à la tronçonneuse, dans des cinématographies très différentes. J’aime les cinéastes qui brûlent, c’est magnifique de voir un cinéaste brûler. Je me suis profondément identifié à ça, à cette combustion dans l’art. En voyant Massacre à la tronçonneuse la première fois, j’ai été choqué par un film incandescent et quand je me suis renseigné sur Tobe Hooper, j’ai découvert un metteur en scène qui brûlait de quelque chose, dans son époque. Et là, tu te dis : « Mais moi aussi je veux brûler, accoucher de trucs de ce niveau. »

Parce que tu envisages chaque film comme une grande aventure, voire une épiphanie ?

C’est existentiel, c’est sûr. C’est passionné, potentiellement douloureux, mais c’est comme ça que ça doit être, je ne peux pas envisager les choses autrement. Et puis c’est une addiction, ça pas mal de cinéastes le disent. C’est ce que j’appelle « l’hyper-vie ». L’hyper-vie, c’est dormir une heure par nuit, tomber amoureux, gérer de grosses équipes, être en vie à un niveau d’intensité inédit. Et quand le tournage est terminé, boum, tu retournes à ton quotidien, tout lent. Moi, je veux être en hyper-vie tout le temps. J’y suis accro. C’est dangereux aussi : un tournage ça brûle, et quand tu te plantes tu te plantes complètement.