MICHAEL CIMINO, chapeau bas

– Interview : le mythe MICHAEL CIMINO –

C’était un soir de novembre 1980. À l’entracte de la première de La Porte du paradis, Michael Cimino, « golden boy du moment » dixit lui-même après le succès de Voyage au bout de l’enfer, se demande pourquoi personne ne boit de champagne. « Parce qu’ils détestent le film, Michael. » Dans la salle, des professionnels de la profession, perplexes devant les 3h39 remontées une première fois par le réalisateur au cours de l’été mais surtout focalisés sur le dépassement par quatre du budget initial et d’innombrables anecdotes, toutes à charge : largesses prises avec l’histoire, cruauté animale, budget cocaïne sur le tournage… Cette version savamment distillée a été couchée sur le papier par un ancien cadre de United Artists après que son studio ait été cédé à la MGM à la suite de la sortie du film. Qu’importe que, la même année, d’autres échecs financiers, de La Chasse (Cruising) de William Friedkin à Ça plane les filles (Foxes) avec Jodie Foster, aient pu fragiliser le management du studio. Le coupable est tout trouvé : Michael Cimino, le petit prodige de Long Island, esprit brillant et sûr de lui, fasciné par la vie plus que par le pouvoir, privilégiant très tôt la baston et l’alcool pour échapper à la routine petite bourgeoise qui lui était promise. Le futur scénariste de Clint Eastwood est le fils d’un producteur de musique qui restera pour avoir introduit les fanfares durant les matchs de foot américain et d’une mère si distante qu’elle n’a pris conscience du succès de son fils qu’après avoir constaté que le nom de Cimino figurait dans une grille de mots croisés du New York Times. Diplômé en arts à Michigan State University puis à Yale, l’haltérophile amateur verse, lui, dans la littérature russe, la vodka, l’architecture et le jazz, avant d’exister socialement par la publicité sur Madison Avenue, à New York. « Quand vous regardez les bouddhistes, on dirait qu’ils rajeunissent. C’est surnaturel, ils deviennent juste chaque jour de meilleures personnes. Quand tu évolues, ça se voit sur ton visage », dit-il. Le sien est désormais asexué et hors du temps, caché par d’immenses verres fumés qui dissimulent des yeux vifs et rieurs. C’est un Michael Cimino à fleur de peau et comme porté par sa chemise de cowboy bariolée et son jean taille mannequin, que Vincent Maraval a rencontré à Paris pour poursuivre sa quête personnelle : trouver la meilleure équation artistique et économique possible pour continuer à faire de grands films. Et pendant qu’Hollywood est examiné sous toutes les coutures, l’immense chapeau blanc du maître, lui, fait banquette.

Ce qui fascine, c’est que vous êtes toujours là, avec des projets passionnants, alors que l’industrie ne sort presque plus que des comics et des films pour adolescents. Je pense que l’industrie cinématographique à Hollywood n’a absolument pas changé : elle est exactement la même qu’elle a toujours été. La seule chose qui a changé, ce sont les joueurs. Les gens meurent, disparaissent, prennent leur retraite, arrêtent de bosser mais le système, lui, est toujours en place. Je n’ai jamais fait de film dans un système de studio comme on l’entend. Mon premier film, Le Canardeur, marquait presque les débuts de Malpaso, la boîte de production de Clint Eastwood : j’ai écrit un script, il l’a acheté et personne dans les studios n’a rien trouvé à y redire. Le montage initial, c’est celui que vous voyez à l’écran. Je lui ai demandé, pourtant, plusieurs fois : « Clint, est-ce que ce que tu vois à l’écran te convient ? » Et Clint m’a dit : « Mike, continue de le faire comme tu le sens, selon ta vision… » C’est un mec formidable, il n’a jamais changé.

Mais United Artists, c’était pourtant un studio ? Oui, et vous voyez le résultat… À l’époque, c’est vrai que les films pour les adolescents constituaient, disons, des références dérogatoires. Pourtant, les filles de quinze ans sont les meilleures juges possibles, parce qu’elles sont jeunes et savent exactement ce qu’elles ressentent. Je me rappelle une projection d’un film important de studio d’un grand réalisateur, un film sérieux. Régulièrement, je ne pouvais m’empêcher d’exploser de rire, c’était embarrassant. À côté de moi, une ado me disait : « Chut, chut… Pourquoi tu rigoles ? » Parce que c’est drôle, lui disais-je. Et elle de répondre : « Je sais que c’est drôle, mais ce n’est pas fait pour ça… »

Quel était ce film ? Si vous le saviez, vous seriez choqué, mais je ne vous le dirai pas : il n’y avait que des grands noms. Et le réalisateur est un ami. Là, comment trouver un adulte qui pourrait sortir un truc pareil ? Un vieux, à la rigueur… En salle de montage, quand on montre des extraits aux gens et qu’on demande : « Vous en pensez quoi ? », personne ne répond. Jamais. Tout le monde a peur. Les deux seules personnes qui vont dire quelque chose, c’est le vieux professionnel qui n’a plus rien à perdre ou qui s’en fout, et le jeune stagiaire qui distribue des cafés et ne sait pas encore qu’il ne devrait pas vraiment dire ce qu’il pense. Dans la société, ce qui est intéressant, ce sont les extrêmes, le haut et le bas. Le reste, ce n’est pas intéressant. Prenez la danse : tout ce qui a été novateur dans la danse vient du bas de l’échelle, et ce dans tous les pays du monde. Au Brésil, vous pouvez vous retrouver dans le plus petit village paumé au milieu de la jungle, et bien il y aura toujours une piste de danse. Ça vient de la rue, ça ne peut pas être une idée sortie de la tête de quelqu’un, ce n’est pas intellectuel.

En octobre, au Festival Lumière de Lyon, nous avons vu L’Épouvantail, La Porte du paradis et Il était une fois en Amérique. Aujourd’hui, de tels films, disons adultes, ne sont plus la panacée des studios… Quand vous connaissez Hollywood, vous savez que ça marche par cycles : on passe des petits films aux plus gros, des gros aux plus petits, des gens disparaissent, d’autres reviennent, c’est le business. Certains marchent, d’autres pas, on ne peut rien y faire… Avant Star Wars, la science-fiction était morte – personne ne voulait sortir ce genre de films. Puis c’est devenu un hit et la science-fiction est réapparue. Il y a aussi eu les succès bibliques, les films sur Moïse ou Abraham. Ce qui n’a pas changé et ne changera jamais à Hollywood, c’est sa non-consistance. Hollywood est inconsistant, Scott Fitzgerald avait raison. Quand il a commencé sa carrière, il est venu à Hollywood, a observé le chaos des plateaux de tournage et l’a décrit à peu près en ces termes : « Un film, c’est beaucoup de gens qui ne font rien, une ou deux personnes qui ont l’air de faire quelque chose et une seule qui sait vraiment ce qu’il se passe : le réalisateur… » Moi, je travaille de la même manière depuis mon premier script, je n’ai jamais changé ma méthode de travail. Grâce à Dieu, depuis, de plus en plus de réalisateurs ont écrit et réalisé leurs films. C’est la même chose avec les gars des Cahiers qui se sont dit : « Hey, on peut faire beaucoup mieux que ce qu’on voit à l’écran, allons-y… » Les critiques sont devenus réalisateurs.

Je suis fasciné par votre rapport au temps. Vous avez des projets qui sont davantage que des projets – le film en langue sioux, l’adaptation de La Condition humaine de Malraux, votre projet de film sur le Tour de France… – tous semblent déjà faits dans votre tête. Vous passez le même temps à les préparer que d’autres pour les faire. Alors qu’à Hollywood, désormais, si après deux mois, personne n’a bougé sur un pitch, on dirait qu’il faut le jeter et essayer quelque chose d’autre… Mais il y a toujours eu des gens comme cela, qui font de l’argent facile et rapide. Ce qui est vrai, c’est qu’à l’époque de John Ford ou Howard Hawks, un réalisateur faisait plus de films parce qu’il fallait alimenter les salles en continu. Ford faisait trois films par an, Victor Fleming a réalisé Autant en emporte le vent et Le Magicien d’Oz la même année (1939, ndlr) mais comme je n’ai pas fait d’école de cinéma, je ne savais pas que c’était le même mec. Aujourd’hui, ça prend dix ans, on ne peut plus garder une équipe, un casting intact, un groupe d’artistes, une troupe… Le film en sioux, j’aimerais être milliardaire et le financer.

Comment faites-vous pour continuer à y croire, en parler et avancer ? Je crois qu’il faut être né comme ça, « born this way », pour reprendre Lady Gaga. Réconcilier l’Amérique avec le génocide des Indiens, ses natifs, c’est l’un des sujets les plus importants. Ça a toujours été ce en quoi je crois : ce pays ne deviendra jamais lui-même ou ce qu’il est supposé être si cette réconciliation n’a pas lieu. Les conditions sont actuellement impossibles car les Indiens ne sont pas riches, et quelque part, nous sommes responsables.

Comment faire ? Je ne sais pas trop. Ils vivent dans des réserves et surtout dans la pauvreté. Tous les printemps, quand la neige fond, on trouve des Indiens morts de froid dans leurs voitures, sans essence. Je savais que ça allait devenir impossible à monter. Un distributeur japonais a lu le script et il a pleuré, particulièrement à la fin. Vous l’avez lu ?

Non, malheureusement. Vos scripts sont en dehors du temps, avec une réelle qualité littéraire. J’aime beaucoup cela… Et le rapport au temps dans vos films est également particulier. En repensant à Voyage au bout de l’enfer, j’étais persuadé que la scène de la roulette russe arrivait après les premières 45 minutes, alors qu’elle n’arrive qu’au bout d’1h15… Steven Spielberg m’a demandé, il y a longtemps, comment j’ai pu réussir à avoir une telle tension dans la scène de la roulette russe. Il ne voyait pas comment. Alors je lui ai expliqué pourquoi : en rendant la scène du mariage très drôle. Sans le mariage avant, il n’y aurait eu aucune tension. Si vous voulez que les gens pleurent dans un film, il faut les avoir fait rire avant. C’est ça, la tension. On ne veut pas voir quelque chose de mauvais arriver à quelqu’un qu’on aime.

Vous vous voyiez, à l’époque, faire carrière en faisant un film tous les deux ans ? Je n’ai jamais pensé de cette manière. J’aimerais bien parce que c’est comme dans le sport, il faut s’entraîner. Imaginez la coupe du monde de football : comment voudriez-vous être prêt sans jouer le reste de la saison ? Tu es un meilleur athlète quand tu es dans ta meilleure condition et que ton esprit est préparé. Pour courir le Grand Prix de Monaco, il faut rouler toute l’année. Heureusement, la manière dont j’écris me permet de travailler différemment. Je n’ai jamais étudié ni le cinéma, ni l’écriture de scénario. Moi, je dois voir une scène, vraiment, la visualiser en trois dimensions comme un chorégraphe, cerner le lieu, les acteurs, les voir bouger… Si je n’y arrive pas, je ne peux pas écrire. Ça permet de garder les muscles de la réalisation en vie, spécialement quand c’est un script original, je pense à Gore Vidal, Robert Bolt, Raymond Carver, ou Truman Capote, qui ont écrit de super scripts. Je pense que pour écrire un bon script, il faut en écrire une centaine avant. La première fois que je suis venu en Californie, j’ai loué la maison d’un vieux réalisateur. Il y avait une penderie. Un jour, je l’ai ouverte et je me suis pris une avalanche de livres. Ce n’étaient que des scripts ; partout, jusqu’au plafond. Je me suis dit: « Mon Dieu, qu’est-ce que c’est que ça ? » Maintenant je sais, car chez moi, je n’ai pas une penderie mais une pièce complète. Avoir le sens du temps et du lieu, savoir où tu es dans l’espace, tout voir en images, de manière claire, sans jamais être désorienté géographiquement, c’est le plus important. Je ne peux pas visualiser une cavalerie qui rentre dans l’écran de droite à gauche, et les mêmes dans un autre plan rentrer à gauche et sortir à droite, ça m’est totalement étranger, impossible. C’est toute l’incongruité de la scène de bataille de La Porte du paradis. (Une serveuse passe et allume une bougie.) Merci, vous avez fait cela de manière très élégante…

Vous ne vous en souvenez pas, mais la première fois qu’on s’est vus, c’était pour Che. Terrence Malick avait alors refusé le projet, nous n’avions pas de réalisateur et étions en discussion avec Soderbergh quand on vous a contacté… On a parlé et, en cinq minutes, vous m’aviez expliqué par la géographie, en me précisant les raisons qui le conduisaient à se déplacer à tel ou tel endroit, ce qu’il fallait faire avec Che. C’était brillant, comme si vous n’aviez jamais arrêté de réaliser… Sans ça, on perd le spectateur, on donne de mauvaises informations et tout s’arrête. Le rythme du film, c’est le plus important, et ce dès l’écriture. Quand on écrit, on n’arrête jamais de réaliser, et quand on réalise, on doit être totalement impliqué. Sur La Porte du paradis, je n’avais pas besoin de regarder le script, je savais ce que je faisais, dans le détail. Les autres réalisateurs réalisent, eux, mais comme je n’ai pas fait d’école de cinéma et que je n’ai pas appris comme les autres, je travaille comme si j’écrivais un roman. Je suis rentré au cinéma par la littérature, et les Russes en particulier, la littérature du XIXe siècle, Nabokov aussi, et je n’ai jamais arrêté de lire et relire ces livres. Je crois que j’ai surtout appris à écrire en prenant des cours de théâtre et en lisant Pouchkine, Tolstoï, Lermontov ou encore Tchekhov. À la fin du tournage de La Maison des otages, Anthony Hopkins est venu me voir et m’a dit : « Michael, je veux te remercier pour m’avoir dirigé… » – De quoi tu parles ? – « Personne ne m’a dirigé avant. » Je suis resté sans voix. Comme je n’avais fait que sept films et lui une centaine, je ne comprenais vraiment pas. Mais il m’a expliqué : « Les autres, ils m’envoient sur le plateau et je dois imaginer tout seul ce que je dois faire… » – Pourquoi fais-tu une deuxième prise alors, dans ces conditions ? – Parce qu’ils me disent tous : “Refais-là, mais mieux que la première…” » Ils ne lui disaient rien d’autre, pas de conseil, rien. J’étais tellement surpris de sa remarque, surtout parce qu’il avait travaillé avec les plus grands metteurs en scène de théâtre et de cinéma.

Comment était-ce possible ? Autre exemple. Plusieurs années après Voyage au bout de l’enfer, j’ai reçu un coup de fil de Tony Richardson, le réalisateur anglais qui tournait The border, avec Jack Nicholson. Tony m’appelle, en panique à propos de son scénario : « Michael, comment ce scénariste (Deric Washburn ndlr) a-t-il pu écrire Voyage au bout de l’enfer, et être complètement naze aujourd’hui ? » J’ai dû lui expliquer qu’il ne l’avait pas écrit mais qu’il avait simplement été crédité ; c’est moi qui avais écrit le script, j’avais dû le renvoyer chez lui tellement il était bourré… Le syndicat des scénaristes, la Guild’s, a pourtant refusé que je sois crédité alors que j’avais écrit 85 %… Quand Tony m’a dit ça, j’ai été très choqué et je lui ai dit : « Pourquoi tu ne m’as pas appelé, je te l’aurais dit… » Ridley aussi m’a fait la remarque : « Je ne comprends pas, comment le scénariste a-t-il fait ? Il n’était pas dans l’armée, il ne connait pas tout ça. » Mon avocat aussi m’a souvent demandé d’où me venaient mes idées de personnages. Je lui ai dit que je connaissais ces gens-là. Tous. Le nom du personnage joué par Christopher Walken, Nickanor Chevotarevitch, c’était le nom d’un ami. Bref, c’est moi qui ai écrit ce scénario. Mais ça m’a pris vingt ans avant de comprendre que l’important, c’est d’être crédité. C’est une des choses les plus frustrantes que j’ai apprises.

Quand j’ai vu La Porte du paradis sur grand écran en version restaurée, les scènes où vous filmez les paysans m’ont plus fait penser aux films de Paradjanov et d’Eisenstein qu’au cinéma américain… Il ne faut pas violer la géographie, c’est très important. Vous connaissez le mont Elbrouz, dans le Caucase ? C’est le plus haut sommet d’Europe. S’il est écrit dans un script que le personnage « voit le mont Elbrouz dans le coucher du soleil… », alors qu’il ne peut pas le voir de là où il est, je ne comprends pas. C’est une des raisons pour laquelle je n’ai jamais compris l’appellation « directeurs de la photographie », parce qu’ils ne dirigent rien : ce sont des cameramen, ok, mais qui viennent douze semaines et rentrent à la maison sans avoir passé des années à penser aux accès, aux mouvements, au lever du soleil, le coucher, la lune, la lumière… En travaillant dessus en amont, vous êtes déjà en train de préfigurer le tournage, visualiser une rue, le côté où la positionner, le choix de l’axe où devra se trouver le soleil… Aucun cameraman ne va éclairer un extérieur pour toi, il ne peut pas choisir où va être le soleil, or toi, avant le tournage, grâce au décor, tu le décides.

Vos films ont coûté cher parce que vous preniez le temps… En fait, c’est devenu compliqué pour différentes raisons. Selon moi, cela a plus à voir avec l’évolution sociale des États-Unis, à des modèles sociaux, qu’avec Hollywood. Hollywood n’est qu’une représentation des États-Unis, ce n’est pas les États-Unis. Au temps des grands capitaines d’industrie comme Rockefeller, personne ne savait à quoi ressemblaient John Ford ou Howard Hawks ; au départ, on ne connaissait même pas leurs noms. Ça n’intéressait personne. Personnellement, je préfère cet anonymat. Au fil des années, sociologiquement, les réalisateurs sont devenus des stars, ce qui est une chose terrible. Et ça, ça n’a rien à voir avec Hollywood mais avec les médias : ils ont transformé les réalisateurs en des entités visibles. Franchement, on se fout de savoir qui est Michael Cimino : tout ce qu’il faut savoir se trouve sur l’écran. Godard a souvent dit que, lorsqu’a été lancée la politique des auteurs, l’important, c’était la politique, pas les auteurs…

"Neuf mois après être arrivé à Hollywood, j'écris un script, Clint Eastwood le lit, l'achète, puis je le réalise."

Comment s’est passée l’arrivée à Hollywood ? À l’époque, je venais de voir Blow Up d’Antonioni, avec ce mec qui est photographe de mode. J’étais jeune et je voulais être comme lui, avoir la même montre, les mêmes habits. C’était mon argent, hein, je ne volais personne. Un jour, je suis rentré chez le concessionnaire Rolls Royce de New York et je lui ai demandé s’il avait une décapotable. Il en a remonté une et je lui ai dit : « Je la prends, maintenant. » Il était marrant, cet anglais. Il m’avait quand même pris au sérieux malgré mon apparence : il voyait tellement de types avec des costards à 5 000 dollars, une blonde à leur bras et surtout des chèques en bois, qu’il avait appris à se méfier des apparences. Je suis donc arrivé à Beverly Hills avec ma Rolls Royce convertible, et comme c’était la première du quartier, qui plus est avec le téléphone à l’intérieur, les gens flippaient, ils n’avaient jamais vus ça…

Que s’est-il passé ensuite ? Neuf mois après être arrivé à Hollywood, j’écris un script, Clint Eastwood le lit, l’achète puis je le réalise et c’est comme ça que la jalousie a commencé, avant même que j’aie réalisé le moindre film. Ils sont restés bloqués sur les apparences. Lors d’une projection de Voyage au bout de l’enfer, on était au balcon et Robert Altman était quelques rangs derrière moi. Tout le monde allait le voir, lui faisait la cour, et le film a commencé. À la fin de la projection, les gens applaudissaient mais je n’osais pas me retourner. Robert Altman a alors dit, à voix haute : « Qu’on continue à faire des films ou pas, qui ça pourra bien intéresser ? Le gamin fait le boulot, désormais… » Bref, vous ne pouvez pas vous la raconter en Rolls Royce, vous garer à la place du patron du studio et être encensé à ce point-là. Le succès unanime de Voyage au bout de l’enfer, c’était trop. Imaginez que je continue à recevoir des chèques avec ce film.

Pourquoi ? C’est très français de faire payer à quelqu’un son succès, ça ne sonne pas très américain… L’Amérique est remplie de pseudo-intellectuels, alors qu’en France, il y a de vrais intellectuels. Bon, ils sont peut-être full of shit, mais ce sont de vrais intellectuels. À New York, c’est pipeau.

Je travaille avec James Gray, fan de littérature russe et de La Porte du paradis. Comme vous, aux États-Unis, ses premiers films ne rencontrent pas leur public et décrivent l’échec du rêve américain. Pour moi, il est un peu le Cimino moderne, avec la même obsession du détail et de la géographie… Je n’ai pas vu ses films mais concédez-moi quelque chose : je n’écris pas sur l’échec ou les failles du rêve américain.

"A 5 ans, j'aurais pu dessiner votre portrait sans forcer. J'étais un petit prodige."

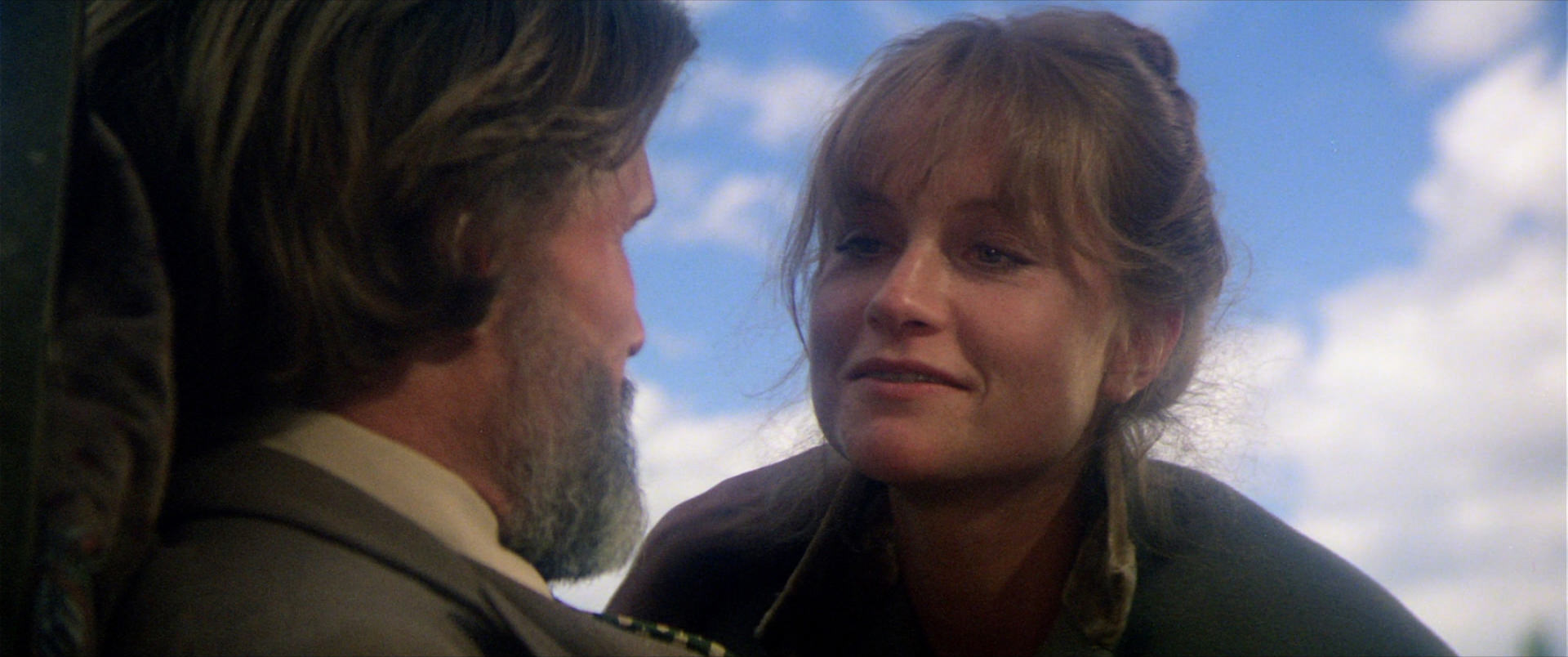

Je reviens sur la dimension politique : dans La Porte du paradis, le personnage joué par Isabelle Huppert choisit selon moi Christopher Walken pour une question de classe sociale. La lutte des classes est présente… Elle y répond très bien. Elle dit à l’autre : « Il m’a proposé de l’épouser, tu ne l’as pas fait. » Elle est pratique, réaliste et pragmatique, elle ne parle pas de la lutte des classes. Par principe, la lutte des classes est toujours là dès que des gens essaient de réussir. En France actuellement, des gens quittent le pays à cause de ce taux d’impôt si élevé qu’il en est tout simplement ridicule. Comment s’appelle t-il déjà, celui qui habite à Moscou ?

"Trop de gens essaient de trouver des idées dans les films des autres. J'appelle cela des films "Xerox""

J’habite dans le Sud de la France, d’autres producteurs aussi. On peut travailler tous les jours grâce aux nouvelles technologies. Putain, mais qui d’autre habite là-bas ? J’avais une ancienne petite amie, là encore je ne mentionnerai pas son nom, qui vivait en Espagne. Un de ses parents était le cousin du roi et elle n’avait pas besoin de bosser, c’était fou. Elle avait une maison à Beverly Hills, décorée par un décorateur intérieur, peut-être Starck, je ne sais plus… Il ne faut pas se tromper : ce qui régule le monde animal, les combats entre mâles dominants, c’est une question de statut, rien d’autre. Idem avec les cadres dans la finance, chacun veut tuer l’autre financièrement. C’est la seule chose qu’ils ont besoin de savoir et ça n’a rien à voir avec l’intelligence. Au quotidien, ce sont deux béliers qui se rentrent dedans la tête la première, et à la fin, ce n’est qu’une question de statut qui se règle avec le chéquier. Si c’étaient des débiles mentaux, on leur en voudrait moins, on dirait qu’ils n’ont plus toute leur tête. C’est comme au football américain : plus tu tapes fort, meilleur tu es et plus tu brilles…

Votre projet sur l’adaptation de La Condition humaine, de Malraux, ce n’est pas non plus politique ? Un scénario adapté du roman de Malraux, je ne pouvais pas l’écrire du point de vue politique parce que je ne suis pas politique, vraiment pas. En fait, je m’en fous et, surtout, ça n’aurait aucun sens : le titre, c’est La Condition humaine, pas les rouges contre les bleus. J’ai lu le script de Costa-Gravas, et dès les premières scènes, on sait que ça ne peut pas marcher. Suivre le roman, c’est toujours une erreur. Tous les scénarios adaptés d’un livre se plantent dès qu’ils commencent par la scène d’ouverture du livre. Il faut trouver un chemin, comprendre les personnages, trouver ceux qui ont du courage, ceux qui peuvent dire la vérité… Avec Malraux, ce qui est incroyable, c’est sa vision, très forte, donc quand on l’adapte, il faut faire deux choses : faire très attention à ce que l’on conserve de son travail et ce qu’on ne garde pas, il faut l’inventer mais en se mettant à son niveau. J’ai essayé et c’était très intense, je n’ai pas quitté ma bibliothèque pendant un mois complet. Essayer de se mettre à ce niveau-là, c’est une véritable épreuve. On est allé en Chine pour se préparer mais les lieux ont vraiment changé. Non, La Condition humaine, ce n’est pas intellectuel. C’est pour ça que j’ai un problème avec Che, parce que c’est politique et que ce n’est pas sur l’homme.

Et Le Sicilien, quelle était votre idée sur le personnage ? J’adore la scène où il grimpe sur la montagne avec son drapeau. Je suis désolé, c’est sûrement politique mais c’est aussi le cinéma que j’aime… Ce moment, c’est le début du désastre, de sa chute. Qui est ce jeune mec qui veut tout maîtriser ? Les gens ne devaient pas l’aimer, jeune, car c’est la nature humaine d’envier les autres. C’est encore une idée stupide d’Hollywood d’avoir lu le film comme une ode à un mafieux. Sur ce film, le seul regret que j’ai, c’est le choix de l’acteur. J’ai fait une erreur énorme de casting avec Christophe Lambert. J’adore ce type, c’est un ami, il a fait tout ce qu’il pouvait, il a pleuré, s’est fait mal mais il ne pouvait pas le faire. C’était l’histoire d’un jeune mec, le seul personnage sur lequel il fallait écrire : Salvatore Giuliano, qui n’est même pas dans le livre. Il y avait une photo de lui jeune dans Life, une vraie star de cinéma, un nouveau Paul Newman. Mais bon, il ne voulait pas jouer. Parfois, ça prend du temps de bien comprendre ce qu’on fait pour arriver à maturité. Je connais un réalisateur qui s’asseyait dans une pièce et regardait sans arrêt, jour et nuit, le même film de Bertolucci avec Trintignant, Le Conformiste. Trop de gens font cela et essayent de trouver des idées dans les films. J’appelle cela des « films Xérox » : tu copies, encore et encore, et à force, on ne voit plus rien. Moi, tout ce que j’ai fait, je l’ai fait sans aller piocher dans un magasin de films. J’ai avancé. On est tous en mouvement, on ne revient jamais en arrière. On voyage tous autour du Soleil dans le vaisseau Terre à près de trente kilomètres par seconde. Nous sommes en mouvement et on ne revient nulle part. Et si le monde explose, chaque petit morceau deviendra quelque chose d’autre.