AD ASTRA de James Gray

– LE FILM DE LA SEMAINE : AD ASTRA –

C’était un projet de longue date : finalement James Gray a réussi à faire son film dans l’espace, avec Brad Pitt dans le rôle de l’astronaute solitaire lancé à la recherche de son père aux confins du Système solaire. Si ce drôle de voyage psychologique n’arrive pas à totalement émouvoir, il se présente plutôt comme une belle et passionnante introspection dans les thèmes du cinéaste.

Une sensation de continuité. Voilà certainement la première chose qui frappe dans Ad Astra, septième long métrage signé James Gray. Cette sensation de continuité (que Gray nie, au moins d’un point de vue conscient), unit Ad Astra et son prédécesseur The Lost City of Z, surtout dans son dernier tiers. Dans le précédent film de Gray, un jeune homme partait à la recherche d’un père ayant abandonné sa famille pour s’embarquer dans la quête d’un absolu (sous forme d’El Dorado). Ici, c’est un homme d’un certain âge qui part à la recherche de son vieillard de père depuis que ce dernier a abandonné sa famille et la Terre entière en quête d’absolu (sous forme de vie extraterrestre dans les confins du Système solaire). Z était un voyage vers le passé (du monde – l’âge des explorations coloniales du continent américain – et des personnages – la jeunesse du fils ajoutant au sentiment régressif du film). Ad Astra propose le même genre de trip, mais pour le coup, en direction du futur (du monde – les explorations coloniales de l’espace – et des personnages – le vieillissement de Brad Pitt et de Tommy Lee Jones étant l’une des clés du film).

Il y a comme un léger problème avec Clifford McBride (Tommy Lee Jones), astronaute héroïque et légendaire. Il aurait poussé son obsession tellement loin que désormais tout semble partir en vrille. Son vaisseau est perdu, hors contrôle, quelque part dans l’orbite de Neptune. Il en sort toutes sortes de décharges électriques qui se propulsent en direction du Soleil et risquent d’anéantir, lors de leur passage à travers le Système solaire, toute forme de vie. Cela a une conséquence : le fils, Roy McBride (Brad Pitt), se doit d’aller sur Mars pour envoyer un message à son père, le forcer à communiquer pour ainsi le localiser et le convaincre d’arrêter sa mission.

Dans les deux films, un schéma unique donc : Un père, un fils, la promesse de l’absolu et la volonté (voire la pulsion) d’y foncer tête baissée. Jusqu’à la folie et la mort, s’il le faut. Si l’absolu ici est encore plus abstrait (forcément, car immatériel et loin de notre planète), il est logique de trouver le film, aussi, beaucoup plus abstrait, et donc moins émouvant. L’espace chez Gray n’est pas loin des derniers films du genre comme Gravity, Interstellar ou encore First Man. Pour autant, il ne s’agit pas du tout ici d’une aventure physique et géométrique comme chez Cuarón, ni d’une exploration du temps et de dimensions inconnues comme chez Nolan, même pas d’une relation entre l’homme et la machine qui l’amène plus loin que jamais comme chez Chazelle. Chez Gray, plus on pousse vers ce qui est très grand (l’Univers) plus on finit par s’enfermer dans ce qui est très petit (l’esprit d’un homme). Le film s’occupe en permanence de nous le rappeler : alors que les astronautes se préparent pour aller sur la Lune, sur Mars puis finalement sur l’orbite de Neptune, l’étape essentielle pour avancer est un contrôle psychologique quotidien à l’aide d’une machine qui enregistre le témoignage de l’astronaute et décide s’il est apte ou pas à continuer la mission. L’immensité de l’Univers n’est rien comparée à celle de la tête d’un homme, semble nous dire Gray. D’où une surabondance – logique, fascinante mais parfois aussi lassante – de psychologie dans le film. Pour reprendre la comparaison avec le film de Cuarón : si Gravity se servait de l’espace pour pratiquement supprimer toute forme de psychologie des personnages et les présenter tels des purs corps soumis aux forces physiques de la gravité, chez Gray tout est supprimé sauf la psychologie. À Cuarón la promesse d’une expérience immersive dans l’espace, à Gray celle d’une expérience immersive dans l’esprit du personnage. D’ailleurs rien n’empêche de penser que l’angle choisi par Gray enlève une grande part d’émotion au film : toutes les péripéties vécues par Roy McBride pendant son long voyage peuvent sembler anecdotiques, et si on les enlevait du montage, ça ne changerait grande chose à la trame. Nul effort physique, nulle épreuve ne peuvent enrayer la trame imparable et purement mentale. Ad Astra peut alors ressembler à un voyage au cœur des ténèbres où Roy doit retrouver son propre Colonel Kurtz, en l’occurrence, son père, inévitablement.

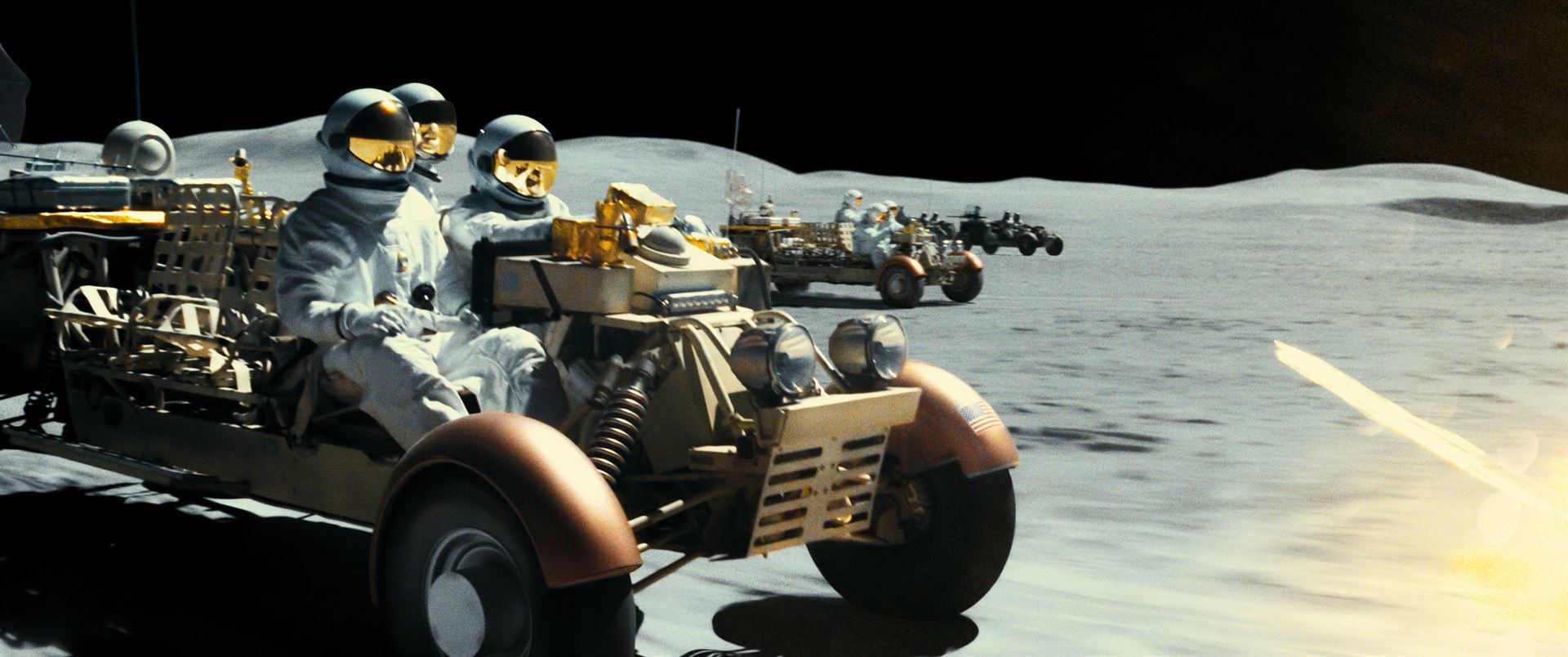

Pourtant, ce serait une erreur de voir les péripéties vécues par Roy McBride comme des anecdotes inutiles. Grace à elles, le genre « film dans l’espace » devient pour James Gray quelque chose de plus qu’une excuse pour nous raconter sa nouvelle séance chez le psy. Elles relèvent parfois du jamais-vu : il suffit de penser à l’idée fascinante de devoir aller dans une station souterraine sur Mars pour enregistrer au moyen d’un micro des messages directement envoyés vers Neptune. Plus tôt dans le film, il y a une hypothèse plus aventureuse encore : celle de filmer la Lune comme une nouvelle terre sans frontières et sans lois où les pays se confrontent et les pirates donnent l’assaut. Il faut voir cette scène impressionnante au cours de laquelle trois voitures de pirates se lancent à l’attaque de celle transportant les protagonistes. S’engage alors une course poursuite en apesanteur dans laquelle le bruit des tirs est étouffé et les corps des acteurs sont tous suspendus.

Cette idée selon laquelle, dans un avenir proche, la Lune pourrait devenir un nouveau Far West, où des diligences se verraient attaquées par des bandits, est loin d’être anecdotique. Surtout elle n’est pas la seule à donner à Ad Astra les apparences du western (il suffit de penser à la présence au casting de Tommy Lee Jones et Donald Sutherland, deux des Space Cowboys de Clint Eastwood). Le West, et l’Espace : le voyage de Roy est bien plus qu’un pur voyage psychologique d’un individu, enfin – c’est celui d’une civilisation. Si son père partait aux confins de l’espace en héros explorateur, il le fait, lui, motivé au départ par un pur besoin de survie, un sentiment apocalyptique. Que ce soit dans le Rio Grande ou dans les anneaux de Neptune, la conclusion est la même : une fois le temps des cowboys révolu, leur grande aventure laisse entrevoir sa triste réalité – ce n’était qu’une fuite en avant, vers la survie, laissant derrière eux un Vieux Monde, décadent et consommé, et qu’ils vont recréer. Tuer le père pour ensuite le devenir, ce n’est pas seulement la condamnation de Roy : c’est celle de l’humanité, hier comme demain.

Un des défis que Roy doit surmonter, c’est de traverser un lac souterrain sur Mars. Pour ce faire, il doit s’aider d’une corde pour avancer vers la surface. Ça fait partie de son mouvement, imparable, dans le film, qui ici devient plus évident que jamais : avancer, ça veut dire tirer sur le cordon ombilical, revenir, en l’occurrence, au père. Dans la station où les voyages commerciaux et touristiques alunissent, les hommes ont fait une sorte d’aéroport lunaire, avec les mêmes commerces, les mêmes façons de tuer le temps que sur Terre. La voix off du personnage de Brad Pitt le constate : on finit toujours par recréer ce qu’on cherchait justement à fuir. Le fils doit rattraper les péchés du père… en les perpétrant à nouveau. La grande aventure, le grand voyage de l’humanité, n’est au fond rien du tout. « Nous sommes tout ce qu’on a », dira Roy aux confins de l’Univers, dans un grand sentiment de déception.

L’astronaute comme héros dépressif, c’était déjà l’idée forte du First Man de Damien Chazelle. Pitt, dont le personnage a appris à ne rien sentir, à être absolument seul et impassible, au point de ne jamais sentir son pouls accélérer, ajoute quelque chose par rapport au Neil Armstrong de Ryan Gosling et sa pulsion de disparition dans la Lune : une forme de tristesse encore plus profonde, celle d’avoir voulu traverser l’espace et la vie sans que rien ni personne ne le touche. « J’attends avec impatience le moment où je cesserai d’être seul », finit-il par dire, désespéré. Dans les recherches inabouties du père de Roy, plusieurs images fascinantes nous montrent la surface de différentes planètes : il n’y avait rien. Gray a eu le courage, quelque part, d’aller aussi loin dans ses obsessions que ses personnages, quitte à trouver les limites de son cinéma et à le désincarner. L’auteur de The Yards et Little Odessa n’est pas si loin ici du Lars von Trier de The House That Jack Built. L’un comme l’autre ont composté un aller-simple vers leur propre enfer personnel. Et savoir si l’on sort sauvé ou condamné de ce genre de voyage ne compte pas pour grand-chose. Fernando Ganzo