NICOLAS CAGE : La voie du chaman

De ses déboires familiaux, de ses excès en tous genres et de sa folie dépensière, tout a été dit. Mais entre les pages people, les Tumblr en son honneur et les fonds de catalogue de studios, sait-on vraiment, au fond, à quoi carbure Nicolas Cage depuis tant d’années, au point de devenir la première star hollywoodienne de l’histoire à être qualifiée de meilleur et de pire acteur du monde sans que cela n’étonne personne ? Quelles blessures, quelles obsessions le poussent à repousser toujours plus loin les limites sans jamais frôler le burnout ? Et surtout, à l’aune des témoignages de ceux qui l’ont bien connu, ne faudrait-il pas enfin prendre au sérieux ce qu’il a théorisé un jour en une formule toute simple : « C’est en étant hors de contrôle que je suis le plus en contrôle » ? Ça se défend.

« I am your god now ! »

Les yeux exorbités à la limite du cartoon, le visage ensanglanté, c’est ainsi que Nicolas Cage achève sa furia animale dans Mandy, son dernier film en date. Cage y fait du Cage : il défouraille à tour de bras, forge sa propre épée, dézingue une secte entière et des bikeurs démoniaques à la tronçonneuse, sans oublier de sniffer de la coke pour douze, à l’aide d’un gros bout de verre. Grand-guignolesque, diront certains. Nicolas Cage, depuis une dizaine d’années et le premier Ghost Rider, enfilerait les rôles et les costumes comme des perles, jouerait au clown et à la surenchère pour éponger ses dettes, au risque de se caricaturer et de se compromettre à force de séries B, voire Z (Le Dernier des Templiers, Tokarev, Croisades, Hell Driver, Arsenal, Vengeance, entre mille titres interchangeables). Où est la respectabilité ? Où se cache l’espoir au talent immense de Rusty James, Birdy, Sailor et Lula ou Leaving Las Vegas, qui lui valut un Oscar ? Nicolas Cage, à l’approche de la cinquantaine, a choisi le chemin de traverse. Au risque de déstabiliser, de rebattre les cartes. De repartir de zéro, en somme, pour mieux affirmer sa singularité et ce statut hybride : un pied dans l’industrie, l’autre en dehors ; soluble dans la normalité, mais indécrottable weirdo.

Ce paradoxe, c’est l’identité Cage. Sa colonne vertébrale. On le dit has been, il n’a en réalité peut-être jamais aussi bien harmonisé l’homme et l’acteur. L’adulte et l’enfant de Long Beach, où il a grandi dans les années 60. Une Californie de carte postale, au sud de Los Angeles. L’océan à perte de vue d’un côté, Hollywood de l’autre. À la croisée des chemins, déjà. « C’était un bon gamin, raconte son frère Marc Coppola, de huit ans son aîné. On vivait dans une banlieue pavillonnaire, avec nos camarades de l’autre côté de la rue, et on parcourait le quartier sur nos vélos. Le cliché, quoi ! » De l’extérieur, tout va bien : mère danseuse et chorégraphe, père professeur de littérature et de philosophie, amoureux des arts, qui fait découvrir Kurosawa et Fellini aux enfants. Deux grands frères, plein de copains, et puis les cousins Sofia et Roman, les « Northern Coppola », venus de San Francisco, enfants de Francis Ford, qui accourent durant l’été. Nick, déjà, fait le show. Devant la caméra de son frère Christopher, qui réalise quelques films en Super 8, mais aussi en live : « Les gamins du quartier payaient 50 cents alors que Nick était enfermé dans le placard, se souvient Chris. Puis il sortait en furie et faisait le zombie hystérique. C’était son meilleur tour. » Un jour, à l’école, il se produit seul sur scène lors d’un concours et se lance dans une interprétation a capella du « Yellow Submarine » des Beatles. Deux personnages, deux tons de voix, l’un pour les couplets et l’autre pour le refrain. Public en délire, papa empli de fierté. Sans surprise, Nicolas repart à la maison avec une médaille autour du cou, et peut se pavaner dans le quartier : a star is born.

La télé, son seul refuge

C’est entre les quatre murs de la demeure familiale, sous un vernis à peine craquelé, que se dévoile l’envers du décor. Christopher, deux ans de plus que Nick, remonte le temps. Ambiance Gregg Araki : « On a grandi dans le chaos le plus total, bien plus que ce que savent la plupart des gens. Notre mère était maniaco-dépressive paranoïaque, enfermée dans sa chambre. Du coup, nous, on passait énormément de temps à regarder la télé. Il y avait cette pub anti-tabac, Johnny Smoke, et Nick me disait récemment qu’elle avait dû beaucoup jouer dans notre côté sombre et tordu. Et putain, c’est vrai qu’elle était flippante. Je pense que le fait d’avoir dû gérer toute cette douleur a aussi fait partie de nous. Tous les grands artistes puisent au plus profond d’eux-mêmes, de leurs expériences. » Au quotidien britannique The Guardian en 2007, Cage se confiait sur ce back-ground familial parfois éprouvant… mais fertile : « Pour moi, jouer la comédie était une manière de prendre l’énergie destructrice et d’en faire quelque chose de productif, et, en ce sens, ça m’a sauvé la vie. Au lieu de la tourner contre moi ou contre quelqu’un d’autre, je l’ai mise dans mes personnages pour exprimer la colère ou la tristesse. »

Seuls devant leur télé, les petits « Southern Coppola » se découvrent une autre influence indélébile : Clint Eastwood sortant d’un nuage de poussière dans Pour une poignée de dollars, au son de la musique d’Ennio Morricone. « Là, pour nous, on avait vraiment affaire à un super-héros, reprend Christopher. Nicolas était à chaque fois bouche bée. Ça fait partie de son ADN, et c’est pour ça que je défends totalement ce qu’il fait aujourd’hui. Il se fait plaisir. Quand on jouait avec nos Hot Wheels (des voitures miniatures, ndlr), qu’on les mettait en scène, pour nous c’était comme Clint émergeant de la fumée. » Biologie, monde marin, arts martiaux… Nick multiplie les hobbies, lit tout ce qui lui tombe sous la main et se crée une sorte d’univers parallèle, peuplé des héros de comic books qu’il dévore par centaines. « Mon frère était un lecteur compulsif, très curieux de tout, confirme Marc, l’aîné de la fratrie. Mais surtout, il était complètement fou des comics. Avec la télé, c’était son seul refuge. » Elizabeth Daily, qui était au lycée huppé de Beverly Hills avec lui, en compagnie d’autres futurs acteurs tels Gina Gershon ou Crispin Glover, confirme : « Ce n’était pas un ado typique, il ne parlait pas beaucoup, il était différent, pas du tout vantard, et même un peu à l’écart. Mais il avait un besoin viscéral de faire en sorte que les choses marchent pour lui. Il avait faim. » C’est à cette époque que Nicolas abandonne le patronyme Coppola pour endosser celui de Cage, en hommage à Luke Cage, super-héros de l’univers Marvel. Exit Nicolas, bonjour Nick. Celui qui se dédouble, tombe amoureux, pille, drogue, tue et sauve des vies. Tout comme Johnny Blaze devient le Ghost Rider, et John Milton le Hell Driver.

À la suite de ses icônes d’enfance, Nicolas/Nick a créé sa propre mythologie, et en a profité pour s’émanciper de l’ombre de l’oncle, Francis Ford Coppola, à la présence aussi bienfaitrice qu’embarrassante lorsque l’on tente de se faire un nom dans l’industrie. « On était proches de ces gens très riches, les “Northern Coppola”, qui avaient tout et nous rien, analyse Christopher. On nous léchait les bottes parce qu’on était de la même famille qu’eux, mais on s’en foutait, c’était même désagréable. Donc Nick s’est très vite dit : “Je vais foutre le camp et je vais cartonner. Je vais leur montrer à tous de quoi je suis capable.” Il avait un besoin viscéral d’accomplir des choses, de prouver. Et comme mon oncle, quand il se met dans quelque chose, il s’y met à fond. Ils sont de la même espèce d’animaux. Celle des grands chats… »

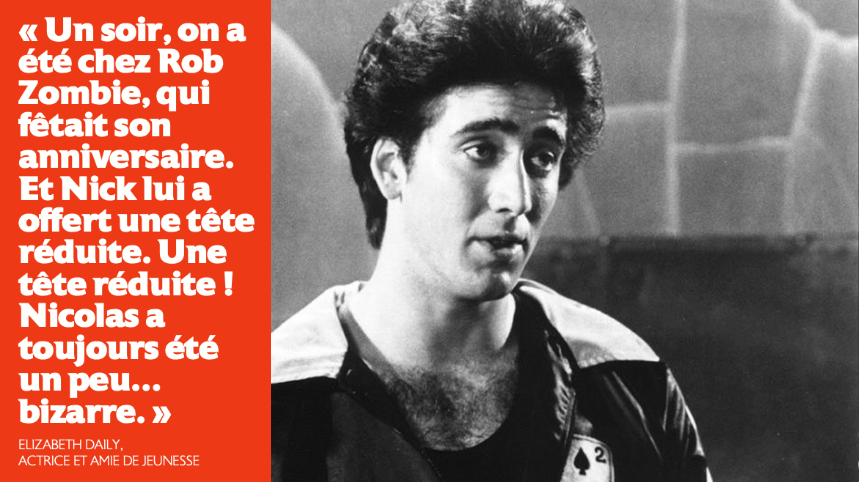

Nick n’a alors pas de voiture – il en aura une flopée plus tard, une autre de ses grandes passions – mais des ambitions et un incontestable esprit de revanche par rapport à ses oncles et cousins. Il accompagne donc son amie Elizabeth Daily d’audition en audition, jusqu’à ce qu’il se fasse repérer pour l’un des rôles principaux de Valley Girl, un teen movie sur un punk de banlieue – Nicolas, évidemment –, qui s’éprend de la plus jolie fille du lycée. Celle qui vit dans une villa somptueuse, au Nord, et à laquelle tout sourit… Daily, elle aussi, est de la partie : « Au début, le studio ne le trouvait pas assez sexy. Et Martha Coolidge, la réalisatrice, leur disait : “Holà, vous ne savez pas à quel point il peut être sexe…” C’était son premier long métrage, mais il s’est mis à fond dans le personnage et a commencé à faire plein de propositions. Il était extrêmement précis, attaché aux détails. Ses poils de torse rasés de manière à former un triangle, par exemple, ça vient de lui, il tenait à cette forme. Personne n’a compris, mais tout le monde a adoré. » Le geste peut alors paraître anodin. Rétrospectivement, il l’est peut-être un peu moins : en 2010, il fait construire sa propre pierre tombale dans un cimetière de la Nouvelle-Orléans et y réserve un emplacement. Un édifice en forme de… triangle, symbole, entre autre, de stabilité. Mystique, Nick Cage ? À même pas vingt ans ? Elizabeth Daily à la relance : « Après le tournage, on s’est un peu fréquenté, on a fait quelques dates. On s’est vus à des soirées, dans son appartement… Et chez lui, il y avait tout un tas de choses bizarres, des reliques, des objets mystiques… Des insectes incrustés dans son lit, par exemple. Un soir, on a été chez Rob Zombie, qui fêtait son anniversaire. Et Nick lui a offert une tête réduite. Une tête réduite ! Nicolas a toujours été un peu… bizarre. Ça se voyait au lycée, ça se voit encore aujourd’hui. Il n’a pas tant changé. »

Crâne de dinosaure et mariage vaudou

Au rayon des autres bizarreries : un crâne de tyrannosaure acquis dans une galerie de Beverly Hills, en 2007, pour 276 000 dollars, qu’il a depuis dû rendre à la Mongolie, ou encore un mariage avec Lisa Marie Presley, en 2002, béni par une prêtresse vaudou rencontrée à la Nouvelle-Orléans. Prêtresse Miriam raconte : « Je les ai bénis durant la réception, pendant qu’ils mangeaient, avec un prêtre méthodiste hawaïen à mes côtés. Nicolas Cage était curieux de tout, posait mille questions. J’ai répandu de l’encens pour garantir leur prospérité et on a prié tous ensemble. Puis, le lendemain, ils sont montés sur un grand cheval blanc et sont partis au galop dans la nature, sur les monts de l’Aloha State. » Si le réel est plus fort que la fiction, comment repousser les limites ? Quelle est la surprise, dès lors, à le voir interpréter un squelette enflammé armé d’une chaîne, chevauchant une moto aux roues de feu, dont l’acteur a d’ailleurs un tatouage sur le bras gauche ? Pourquoi s’étonner de le découvrir dans la peau d’un chevalier teutonique, chargé par l’Église catholique de convoyer une jeune sorcière vers un monastère de moines exorcistes détenteurs d’un manuscrit du roi Salomon ? Ou encore sous les traits d’un croisé devenu bandit, acceptant de reprendre les armes pour venger un empereur chinois ?

Nick Cage, plus que tout autre acteur, est peut-être enfin parvenu, depuis une dizaine d’années, à une forme d’osmose entre ses rôles et ses passions de toujours. Fasciné depuis l’enfance par tout ce qui touche au spirituel, au surnaturel et au dark side de l’être humain, il a nécessairement fini par creuser le sillon à travers ses rôles mais aussi dans son style de jeu, son interprétation. Rob King, qui a tourné The Humanity Bureau avec lui, est là pour le confirmer : « Il s’intéresse clairement aux forces mystiques. Quand on discutait entre les prises, ça partait direct sur des pratiques aborigènes. D’un point de vue spirituel, médicinal, philosophique… » Son obsession d’acteur en herbe pour les performances limites façon Actor’s Studio et ce qu’on appelle La Méthode a fait long feu. Fini le Cage qui picole deux semaines en Irlande avec un coach pour étudier son élocution, bourré avant Leaving Las Vegas ; fini le Cage qui se balade des semaines H24 la tête recouverte de bandages pendant le tournage de Birdy, ou qui s’arrache deux dents, sans anesthésie, pour les besoins du rôle. L’acteur, après tout, préfère le vaudou et la transe. Il prétend même depuis quelque temps définir une nouvelle école de jeu à lui tout seul, le « Nouveau Shamanic », au point d’évoquer l’idée d’en tirer un livre un jour. De quoi s’agit-il ? D’abord d’un style expressionniste très marqué, scandé par ce qu’on appelle maintenant vulgairement des « Nick Cage moments », ces séquences outrancières et délirantes, totalement over the top dont ses fans se régalent sur YouTube. Panos Cosmatos, réalisateur de Mandy, confortablement installé dans un fauteuil à l’ombre d’une plage de la Croisette, se tripote la barbe et ne boude pas son plaisir d’avoir pu profiter de ce style unique : « Ça fait partie de lui en tant que performer, cette capacité à atteindre ce niveau quasi expressionniste, j’adore ça. Ça amène quelque chose d’organique au film. Je trouve que c’est à la fois courageux et amusant. »

Performer, le mot est lâché et il revient tel quel dans la bouche de Cage. Quand Nicolas entre sur un plateau, il est là pour proposer une performance, pour tenter quelque chose en live de très préparé, presque à la manière d’un artiste contemporain, quel que soit le film. Du reste, à bien y regarder, sa carrière a toujours été marquée par des séquences mémorables de pétage de plomb, à la limite de la folie, avec toujours cet humour tordu et ce sens de l’absurde qui le poussaient peut-être à effrayer les voisins déguisé en zombie. Et tant pis s’il peut donner à certains l’impression de prendre le film en otage, tant pis s’il semble tirer sur la corde, se vautrer dans ses propres outrances. Sans doute a-t-il parfois joué au guignol en « fan service », sachant pertinemment ce qu’on attend de lui, mais aux dires de tous, Cage prend toujours très au sérieux la préparation de ses rôles, connaissant même les répliques de ses partenaires par cœur, n’ayant jamais besoin de plus de deux ou trois prises. Engagé au point de se laisser parfois habiter par l’âme de ses illustres ancêtres. Rob King confesse : « Il a une théorie très personnelle sur la manière dont il aime jouer : il crée une sorte de “connexion” entre lui et des acteurs morts. Il s’en inspire. Sur mon film, c’était Steve McQueen. Il pensait qu’il aurait pu jouer ce rôle, et il aime puiser dans son “énergie spirituelle”, il l’a considéré comme un guide. » Johnny Martin ne dit pas autre chose :« Quand on a fait Vengeance, il voulait jouer comme Charles Bronson dans ses vigilantes. Très tranquille, tout dans les yeux… Mais avec un “Nick Cage twist” ». Évidemment. Pas tout à fait la méthode type d’un homme qui se contenterait de cachetonner pour régler ses arriérés d’impôts.

Atmosphère, atmosphère…

Cage, d’une manière ou d’une autre ressent le besoin de se connecter à « l’énergie » des lieux, des gens, quitte à dormir tout seul dans le château de Dracula pendant le tournage de Ghost Rider en Roumanie. En 2007, il achète pour plus de trois millions de dollars cette immense demeure toute rectangulaire, aux fenêtres imposantes, sise au cœur du French Quarter de la Nouvelle-Orléans : d’apparence classique, les locaux la surnomment pourtant la « Lalaurie Mansion », du nom de cette bourgeoise y ayant torturé puis tué de nombreux esclaves au XIXe siècle, avant que l’un d’entre eux ne s’échappe pour se suicider, en se jetant du haut du toit. Si les habitants du coin la contournent ou pré- fèrent ne pas l’évoquer, comme une sale tache au cœur du paysage, Nick l’achète, s’imprègne du lieu et de son histoire. Pour qui ? Pour quoi ? La réponse est toujours la même : pour l’expérience. Pour l’énergie. Elizabeth Daily, son amie d’enfance : « Cette lubie n’est pas neuve. Quand on était jeunes, j’allais chez lui, à Hollywood. Ça marchait déjà bien pour lui mais il n’habitait pas du tout dans un endroit somptueux comme il y en a plein ; non, il avait jeté son dévolu sur cet immeuble très vintage, gorgé d’histoires et d’anecdotes. L’atmosphère, ça a toujours été son truc. » Simon West, qui a tourné Les Ailes de l’enfer et 12 Heures avec lui, appuie d’un sourire : « Il a vécu en Angleterre, près de Amesbury où il y a les stonehenges, ces lieux païens anciens, il était à fond dans le paganisme à l’époque. Il aime le mysticisme là-dedans et du coup il est toujours attiré par ce genre d’endroits qui dégagent ça historiquement. Il avait par exemple acheté la maison de Dean Martin à L.A. quand il était à fond dans le délire Brat Pack/Las Vegas. Et d’ailleurs il vit là-bas maintenant, à Vegas. Il dit que sa baraque ressemble beaucoup à celle de De Niro dans Casino. » Conclusion ? « Il veut jouer des rôles, même dans la vie, reprend West. Il aime être dans la peau d’un personnage, que ce soit dans sa maison, dans la ville où il vit, dans les fringues toujours très théâtrales qu’il porte. Il peut s’habiller à la Elvis ou autres personnages. Il a même acheté certains des costumes de Dalí qu’il avait suspendus au-dessus de son lit. » Ce rapport si particulier au passé, aux lieux et à ses maîtres semble même le guider dans la manière de considérer et de gérer sa filmographie. « Je l’ai entendu dans une interview comparer sa carrière à celle de James Cagney ou Edward G. Robinson dans les années 30, qui étaient sous contrat avec des studios et à qui on assignait un film après l’autre. Ils en faisaient quatre ou cinq par an, et c’est comme ça qu’il aime se considérer », note Tim Hunter qui l’a dirigé dans Looking Glass. « C’est surtout son job et il a un vrai sens du devoir, donc il bosse, modère son frère Christopher avant d’expliquer beaucoup par la généalogie, cette fois. On est à 50% allemands dans la famille. Du côté de notre mère, c’est des cols bleus de Chicago. Mon grand-père travaillait dans une mine de charbon et ensuite il a été boucher. Donc ils avaient une certaine éthique de travail. On a hérité de ça. Limite, on est complètement déprimés quand on ne travaille pas. Donc voilà, être acteur, c’est son taffe et il le fait. Que ce soit une série B ou pas, who cares ? Nick a un besoin viscéral de travailler. » Performeur de génie ou simple artisan ? L’homme a en tout cas l’esprit partout, sauf à Hollywood. Il flotte quelque part dans ses mondes parallèles, habité par ses rôles, ses idoles du passé et ses démons intérieurs.

L’enfant vaudoo

La frontière entre fiction et réalité, chez Cage, n’a donc jamais été aussi poreuse. Au point de se déguiser au jour le jour, pour mieux être à nu devant la caméra ? Une ligne directrice semble tenir la distance, ces dernières années. Un fil rouge qui unirait tous ses derniers films ou presque, et en dirait plus sur Nick Cage que n’importe quelle biographie : l’obsession pour la filiation, et la nécessité de s’occuper, d’une manière ou d’une autre, de ses enfants. Hell Driver, 12 Heures, Tokarev, Pay the Ghost, Usurpation, The Humanity Bureau, Between Worlds ou encore The Watcher : il y est à chaque fois question de protéger son descendant, de le retrouver, de le venger et in fine, de l’aimer. Mom and Dad, en 2017, fait même ici figure de cauchemar éveillé : atteints d’un virus, tous les parents sur Terre, dont Nick, se retournent contre leur progéniture et tentent de la massacrer. Une manière comme une autre de traiter ses psychoses et phobies, devant la caméra plutôt que sur le canapé d’un spécialiste ? « On a tous les deux eu quelques soucis avec nos aînés, pose Christopher Coppola. Mais son fils Weston (le musicien Weston Cage, notoirement arrêté pour conduite en état d’ivresse et délit de fuite, ndlr), c’est tout pour lui. On le ramène toujours à son statut de “fils de”, forcément, c’est pas facile. Même le mien, on lui dit qu’il est beau parce qu’il ressemble à Nicolas Cage et ça ne lui plaît pas tellement. En tant que pères, on essaie d’être attentifs parce qu’on est aussi passés par des moments assez similaires… » Pour conjurer le sort, ressouder les liens distendus, Nick a co-signé avec Weston, en 2007, le bien nommé comic Voodoo Child, situé à la Nouvelle-Orléans. Là encore, la fiction, les mythes font office de pan- sements et rafistolent les maux du quotidien. Atténuent la noirceur des âmes. Depuis, Nick a eu un deuxième fils. Son prénom ? Kal-El. En référence à… Superman. Une raison de plus de croire à cette théorie, invérifiable mais séduisante : les dix dernières années de la carrière de Nick Cage ne seraient-elles pas, finalement, les plus fidèles à ce qu’il est réellement, en tant qu’homme ? Nick Cage n’a, en tout cas, aucune intention de revenir en odeur de sainteté du côté d’Hollywood et de l’Académie des Oscars, même si Panos Cosmatos rappelle qu’il a peut-être encore quelques belles rencontres à faire, avec des types de son étoffe, celle des dingues à la Werner Herzog : « Je pense qu’il va entrer dans une nouvelle renaissance. J’espère que mon film, Mandy, le rendra de nouveau attractif pour une poignée de réalisateurs intéressants. Comme Sion Sono, le mec qui a fait Love Exposure, et qui a un projet avec lui très excitant sur le papier. » Jonathan Baker, l’homme derrière Usurpation, ne croit pas non plus à une retraite anticipée : « Il se fout d’être dans la lumière, il parcourt juste le monde en faisant des films, toute l’année. Certains bossent six mois, puis vont au ski, puis à New York ou ailleurs. Lui, non : sa vie, c’est le jeu. Il est dans son voyage et n’obéit à aucune norme, il n’a même pas besoin d’Hollywood. » Mais Hollywood a peut-être bien besoin de lui.•

Enquête dans Sofilm n°61, disponible à la commande !