NOLAN FACE A KUBRICK : entretien galactique

– NOLAN FACE A KUBRICK : entretien galactique –

Christopher Nolan parle rarement, voire pas du tout. Quelques sorties dans les médias pour la promo de ses films à l’ambition démesurée mais jamais plus. Pour expliquer la restauration de 2001 : L’Odyssée de l’espace – le chef-d’œuvre absolu signé Stanley Kubrick qui fête cette année son demi-siècle – qu’il a supervisée en secret, le cinéaste anglais a pourtant fait une exception. Sous la forme d’un entretien géant où le réalisateur passe en revue tout le cinéma actuel, ses rêves d’expérience en salle, et ne cache pas sa peur quand il s’agit de faire dialoguer ses films avec ceux du maître. Par Axel Cadieux (à Los Angeles)

Étrange chassé-croisé que celui auquel se livrent Christopher Nolan et Stanley Kubrick. L’un est né en Angleterre, l’autre y est mort. Les deux ont commencé sans le sou, autodidactes et sans avoir fait d’école. Des premiers films à micro-budgets, intégralement autofinancés ou presque, dont la radicalité et l’inventivité formelle leur ouvrent en grand les portes des studios : Following pour Nolan, Le Baiser du tueur pour Kubrick, qui mèneront droit à Memento et L’Ultime razzia. S’ensuivent dans les deux cas des carrières dantesques, avec cette capacité rare à se renouveler d’un film à l’autre et à naviguer entre les genres, tout en conservant une indépendance farouche au sein d’un écosystème pourtant cannibalisé par les grands studios. Suffisant pour tracer une lignée entre les deux cinéastes ? Peut-être pas. Nolan a beau empiler les références flagrantes au maître, de Inception à Interstellar, leurs films restent différents en tous points. Les deux partagent une maîtrise maniaque du cadre et de tout le processus créatif, certes, mais les obsessions qui les animent divergent à peu près autant que leur mise en scène. Il a pourtant fallu, encore une fois, que le destin s’en mêle et autorise les romantiques à écrire la jolie histoire, comme s’il s’agissait là de deux chapitres parfaitement enchevêtrés : le premier long métrage de Nolan sort dans les salles en 1998, une année avant Eyes Wide Shut, le dernier film de Kubrick qu’il n’aura pas le temps de terminer, emporté par une crise cardiaque. Le passage de témoin semble beaucoup trop beau pour passer à côté. Tout comme la France du foot ne cesse de se chercher un nouveau Zidane depuis un triste soir de juillet 2006, couronnant hâtivement des talents aussi éphémères que précoces, la grande communauté cinéphile endeuillée ne manque pas l’occasion de fondre sur son nouveau bébé, hyper-exigeant, complexe et surdoué.

Près de vingt ans et dix films plus tard, la filiation semble encore fragile. L’admiration que porte Nolan à Kubrick, son père de cinéma, est en revanche indéniable. Et si c’était là tout ce qui compte réellement ? Et si la plus belle preuve d’amour de l’Anglais n’était pas une énième scène en forme de clin d’œil, mais cette entreprise baignée de dévotion qu’est la restauration de 2001, cinquante ans après sa sortie initiale ? On y décèle bien sûr un respect teinté d’inhibition, lorsque Nolan assure vouloir revenir à la version première du chef-d’œuvre métaphysique, ne pas en gommer les imperfections mais au contraire restituer, image par image, la richesse du négatif originel. Mais surtout, on retrouve dans la radicalité de la démarche ce thème central de l’œuvre de Nolan, de Insomnia à Inception : réparer le passé, le soigner et le sauvegarder tel quel, en dépit des années qui s’égrènent, même si cela relève in fine de la plus grande et tragique des utopies. « Comment suis-je censé guérir si je ne sens pas le temps qui passe ? », s’interrogeait Leonard Shelby, le personnage principal amnésique de Memento. De même, comment Nolan peut-il laisser s’échapper, comme du sable entre ses doigts, le souvenir de cette expérience fondatrice et matricielle, connue un soir de 1977 au Leicester Square de Londres ? L’Anglais parle de cette restauration comme d’une petite parenthèse entre deux entreprises de plus grande envergure. Possible qu’il s’agisse pourtant du projet qui en dit le plus sur lui et sur ce qui l’anime, en tant que cinéphile et cinéaste. Possible qu’il ait trouvé là, sans même le savoir, en se rendant invisible, en se mettant au service de, le meilleur moyen de répondre à tous ces espoirs insensés placés en lui au fil des années : on l’a rêvé fils de Kubrick, lui a préféré devenir, le temps d’un court instant, son double et fantôme.

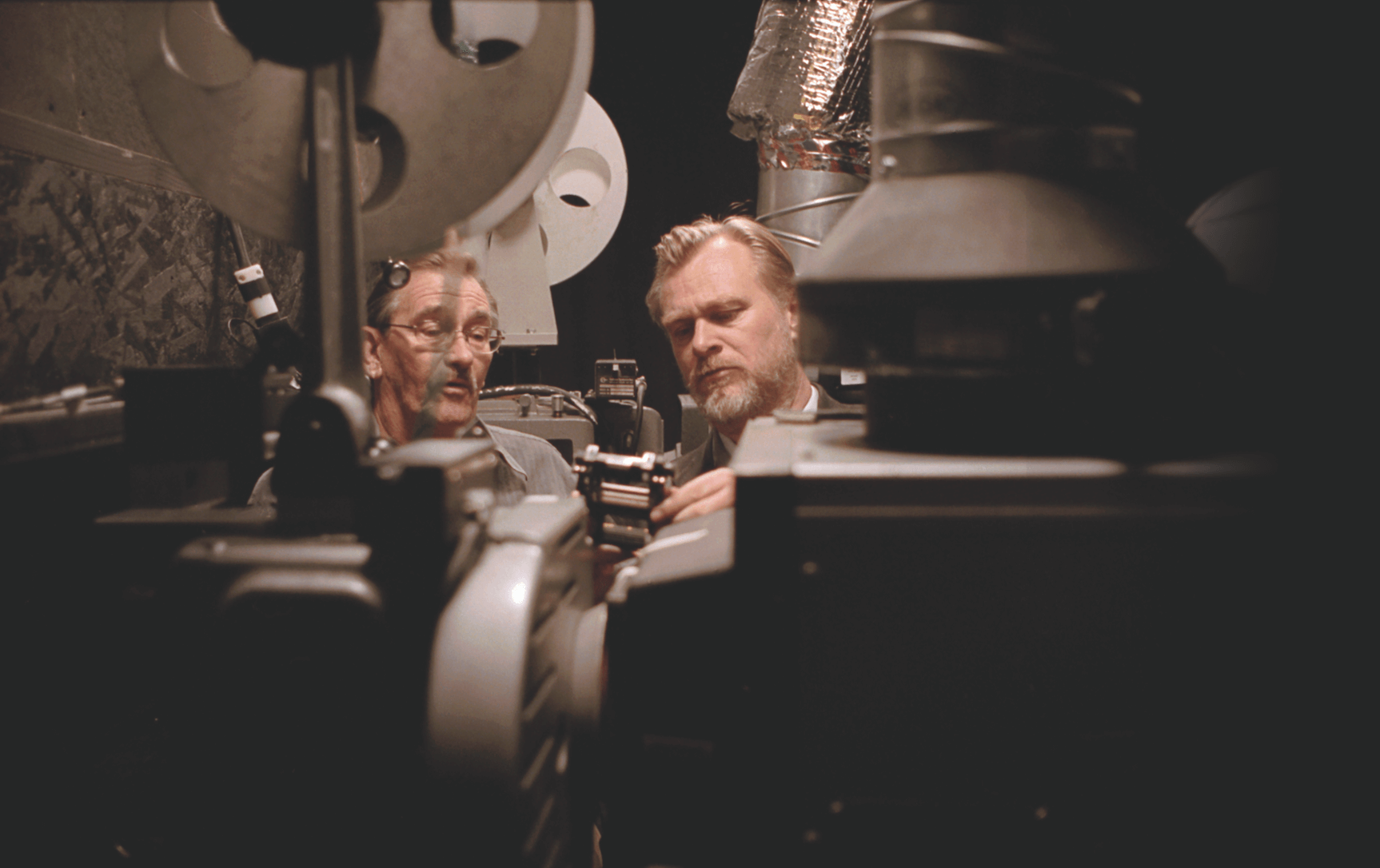

Christopher Nolan reçoit dans son « bureau ». Entre guillemets, car il s’agit en réalité d’une maison pavillonnaire comme il y en a mille à Los Angeles, avec porche et jardinet, au cœur d’un lotissement tout sauf huppé. Mais derrière les stores baissés, changement de décor : aux murs trônent encadrées les affiches de ses films ; au sol, quelques maquettes, sous verre, de vaisseaux Star Wars, et une reproduction faite main de la moto de Catwoman ; sur la cheminée, quelques trophées glanés ça et là, dont les Scream Awards de The Dark Knight. Le tout surplombé de l’immense logo Batman, niché sous le plafond, qui en impose autant qu’il fait sourire. Dans un coin, un téléphone fixe, quelques agrafes, des disques durs : sommaire et fonctionnel. C’est ici, au calme, que le cinéaste le plus en vue d’Hollywood assure la post-production de tous ses films. C’est ici aussi qu’il a peaufiné, avec son équipe, la restauration de 2001. Un homme hyperactif qui déboule en costard, comme toujours – même sur les tournages –, visage dissimulé derrière une barbe de deux-trois semaines. À peine quelques mots sont échangés qu’il abandonne sa chaise sur pieds et s’empare d’un fauteuil à roulettes avec dossier flexible : Christopher Nolan aime les beaux objets, surtout lorsqu’ils amortissent l’amplitude des gestes qui accompagnent sa parole. Début d’un entretien mouvementé, aussi technique que passionné. Il s’assied, roule jusqu’à la table et s’emballe : « J’ai hâte d’être à Cannes, c’est ma première fois, je suis assez excité ! Et franchement, quoi de mieux que d’y aller quand ce n’est pas pour l’un de vos films ? Surtout pour un classique pareil, ça calme un peu les nerfs je pense, même si je serai probablement stressé au moment de la présentation… On a projeté la version restaurée hier soir à l’Academy (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ndlr) et c’était franchement spectaculaire, ça m’a un peu rassuré. »

Depuis combien de temps travaillez-vous là-dessus ?

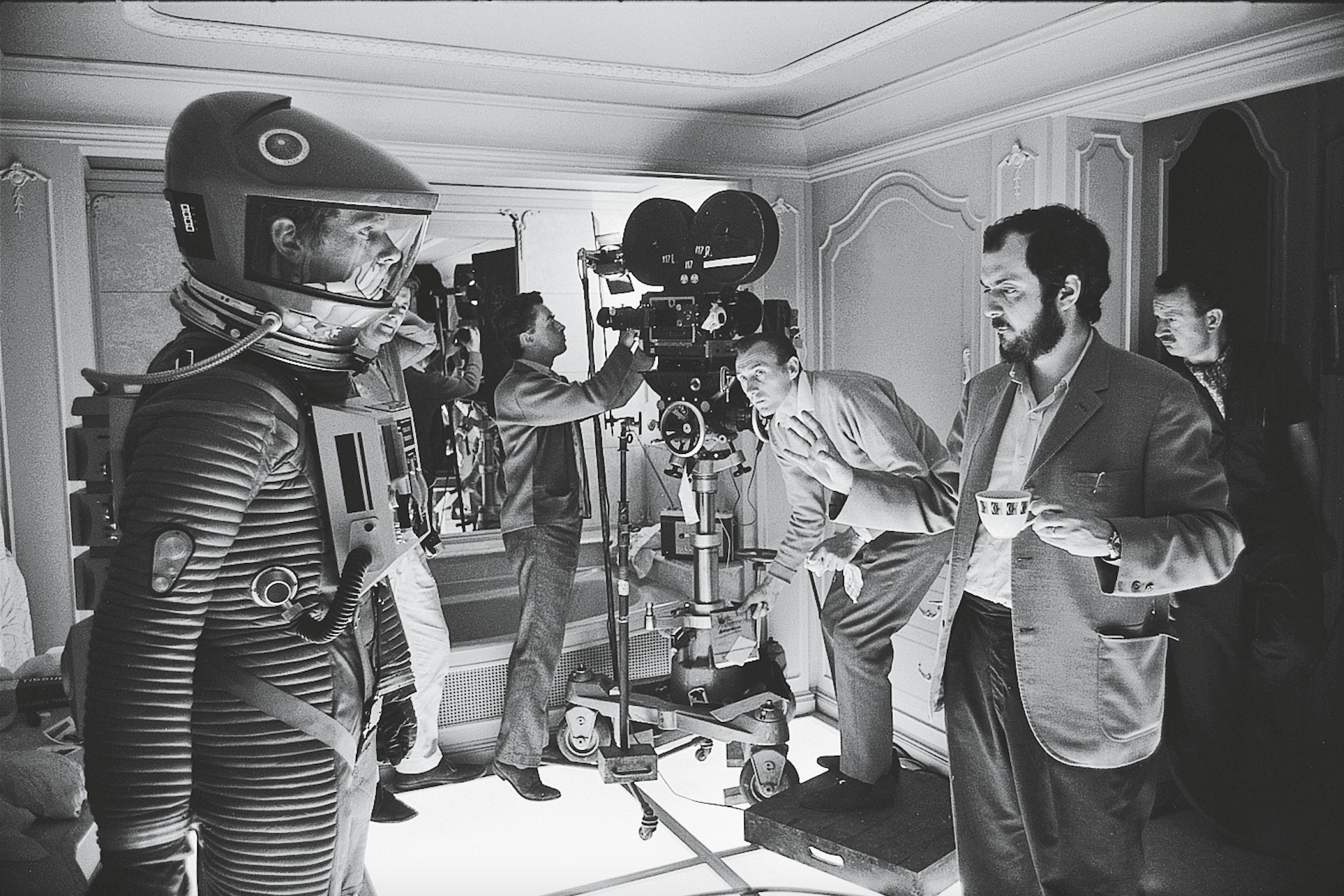

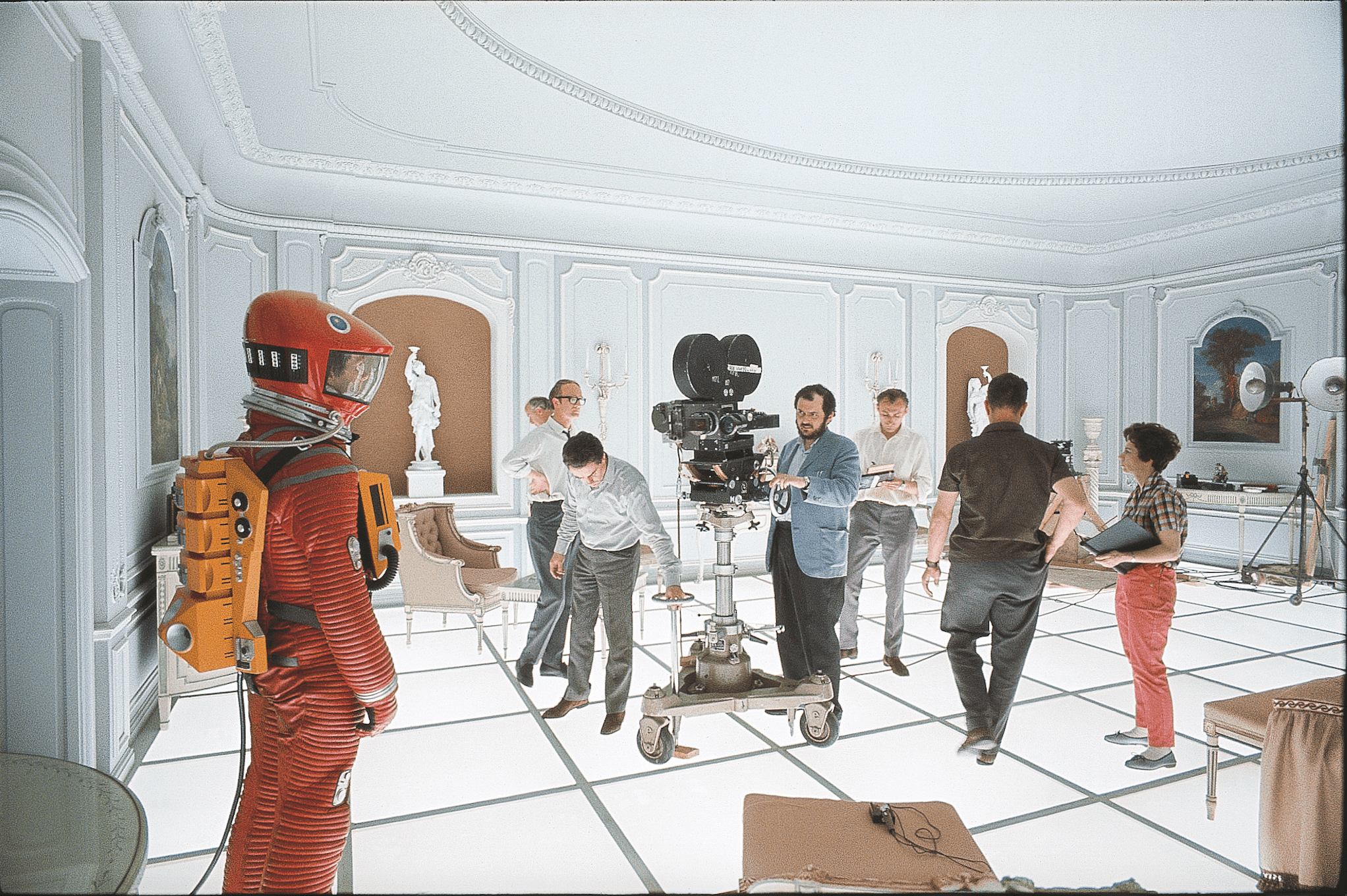

Ça a été une énorme quantité de boulot et ça s’est fait un peu par hasard. L’été dernier, après la sortie de Dunkerque, je me suis rendu au labo de la Warner pour remasteriser tous mes films en 4K HDR. L’idée, c’est qu’on puisse les voir chez soi, dans la meilleure des qualités. Le procédé est très long, fastidieux, et un jour alors que je prenais un café avec Ned Price (l’un des pontes de Warner Bros., ndlr), il m’a demandé si je voulais voir quelques bobines de 2001, issues du négatif original, gardées dans un coffre. Comme ça, pour tuer le temps ! Avec mon chef op’, Hoyte Van Hoytema, on a sauté sur l’occasion. Et au fur et à mesure de la conversation, je me suis rendu compte qu’ils avaient fait ce qu’on appelle un « IP », un interpositive du film, à la fin des années 90. J’ai demandé à Ned : « Mais… Ça veut dire qu’on peut faire un nouveau négatif du film ? » Il m’a répondu : « Absolument. » Ni une ni deux, j’ai été voir les boss de la Warner pour leur exposer le projet, et la restauration est née comme ça.

C’est donc votre idée en fait, pas du tout celle de la Warner…

Oui, eux n’avaient prévu qu’une édition 4K HDR. Moi, ce qui m’a complètement excité, c’est le 70 mm. Et heureusement que c’est à mon initiative d’ailleurs, et qu’ils ne sont pas venus me chercher, sinon ils auraient dû me payer (il explose de rire) ! Là, on a fait ça pour le fun, avec Hoyte Van Hoytema et quelques autres, entre deux boulots. Je suis vraiment dans la position du fan qui se trouve être en position d’accomplir son rêve parce qu’il dispose des ressources techniques pour le faire. Sur ce projet, je ne me sens pas cinéaste.

Vous avez quand même fait quelques choix forts…

C’est vrai, j’avais une condition : qu’on fasse ce que j’appelle une version « non restaurée ». En gros, je suis un énorme défenseur du pouvoir de l’argentique, de la pellicule. J’essaie de faire comprendre que le numérique, ce n’est juste pas le même médium. Avec cette version de 2001, je veux sentir le passage du temps. Oui, il y a quelques éclats, des joints brisés, des égratignures, des anomalies… Mais qui en a quelque chose à faire d’un grain de saleté, franchement ? Surtout quand on gagne en échange les couleurs de l’argentique et la splendeur du 70 mm. C’est la même chose avec la musique et les vinyles, en quelque sorte. Et puis, ça va encore au-delà : je veux remonter dans le temps, montrer aux gens ce que c’était que de découvrir ce film en 1968. Dans des conditions identiques, donc, avec ce 70 mm qui véhicule cette émotion si particulière qui lui est propre et transcende tout le reste.

Vous semblez aller à rebours de pas mal de pratiques en vigueur.

Oui, parce que globalement, on sous-estime la complexité de l’œil humain, la manière dont il peut se développer et changer selon la manière dont il est nourri. Par exemple, quand on a découvert Jurassic Park, en 1993, les images de synthèse paraissaient intégrées au film, aucun problème, c’était totalement naturel. Aujourd’hui, ça choque un peu plus, on se rend compte d’une certaine grossièreté, c’est beaucoup plus apparent. Nos yeux se sont habitués au fil des années et sont sans aucune pitié vis-à-vis de la technologie. On n’a pas le droit à l’erreur avec les effets visuels, sous peine de voir nos films extrêmement mal vieillir. C’est la même chose pour les restaurations numériques qui pullulent : aujourd’hui, ça nous paraît nickel. Vous verrez dans quelques années ce que notre œil nous dira. Et à mes yeux, de très nombreux films sont « sur-restaurés », numérisés sans aucune raison. Les mecs nettoient absolument tout, la moindre poussière ou saleté, la minuscule éraflure… Ils rendent ça « propre », beaucoup plus que lorsque les films sont sortis. Ça me dépasse.

Vous êtes l’un des derniers cinéastes en activité, avec Tarantino ou Paul Thomas Anderson, à défendre à ce point la pellicule…

C’est dommage. Je me bats pour montrer les spécificités de la pellicule, son unicité. Le numérique, il faut comprendre que ça n’a rien à voir, il y a une ligne claire à tracer entre les deux. Prendre un grand film, le scanner et donc le modifier, c’est interdit. Autre problème : la conservation des films tournés en numérique. Ça n’existe pas. Il faut impérativement les transposer sur pellicule, sinon ils n’existeront plus dans cent ans. C’est tout simplement factuel. Au moment même où nous parlons, des films tournés récemment sont en train de disparaître. On s’en rendra compte dans dix ans, et les pertes seront déjà sévères. On n’apprend pas les leçons du passé, on croit qu’un Blu-ray est là pour toujours… Un gros génie de la Silicon Valley est arrivé un jour avec ce terme de « cloud », nous faisant croire que tout était stocké là, dans les nuages. Mais c’est juste dans un tas de disques durs, qui finiront eux aussi par ne plus fonctionner.

Pourriez-vous quand même accepter de tourner en numérique, si les circonstances l’exigeaient ?

Non (catégorique). Mon premier boulot après l’université a été de tourner des vidéos corporate, et pour moi le numérique s’en rapproche un peu trop. C’est un outil que l’on utilise comme on veut, mais à mon sens il ne devrait pas servir à faire des films, d’autant plus que la plupart seraient bien meilleurs sur pellicule. La plupart des cinéastes ne font rien de spécifique avec le numérique, et certains me font marrer : « Oh non, pour ce film je change de caméra, celle que j’ai utilisée il y a deux ans est déjà datée, aucun intérêt. » Quoi ? Ce que tu as fait il y a deux ans était nul alors ? Je ne comprends rien à leur manière de voir les choses. Tout le monde n’est pas Michael Mann, qui lui pour le coup le manie d’une manière extrêmement moderne. On ne pourrait pas faire les mêmes films avec de la pellicule, c’est clair, et je respecte totalement cette démarche. Regardez un mec comme Sean Baker : il tourne un film avec un iPhone, et le second en 35 mm. C’est exactement ce qu’il faut faire, choisir le format en fonction de son projet, et ne pas se laisser guider par autre chose que cela. Damien Chazelle, même chose, entre Whiplash (2014) et La La Land (2016). L’essentiel étant d’avoir le choix, et de comprendre pourquoi on s’oriente vers tel ou tel médium.

Pensez-vous que vous aurez toujours le choix, justement ?

Je crois, oui. La pellicule ne disparaîtra jamais. Les gens savent qu’elle a trop de valeur pour la laisser s’envoler. Ils se battront pour ça. Et si plus de cinéastes se battaient pour l’utiliser, je suis sûr qu’ils parviendraient à leurs fins. Juste avant la sortie de The Dark Knight Rises (2012), honnêtement, j’étais assez inquiet à ce sujet. Alors j’ai organisé une projection du prologue du film, réservée à quelques réalisateurs. Je voulais qu’ils se rendent compte du potentiel de la pellicule, de ce que ça apporte. Et ce n’est pas forcément plus cher ! Florida Project n’a rien coûté. Les films d’Alex Ross Perry, pareil, 200 000 dollars. Je viens d’avoir un appel de la personne qui s’occupe de la distribution chez Warner Bros., elle m’a parlé de Ready Player One, qui a été distribué sur vingt-cinq écrans en 70 mm. Eh bien, ces séances marchent extrêmement bien ! Tant mieux pour nous, parce qu’on y voit le trailer de notre restauration de 2001 (rires)… L’argument financier n’est pas recevable, le numérique qui coûte moins cher, c’est une idée reçue qui a fait son temps.

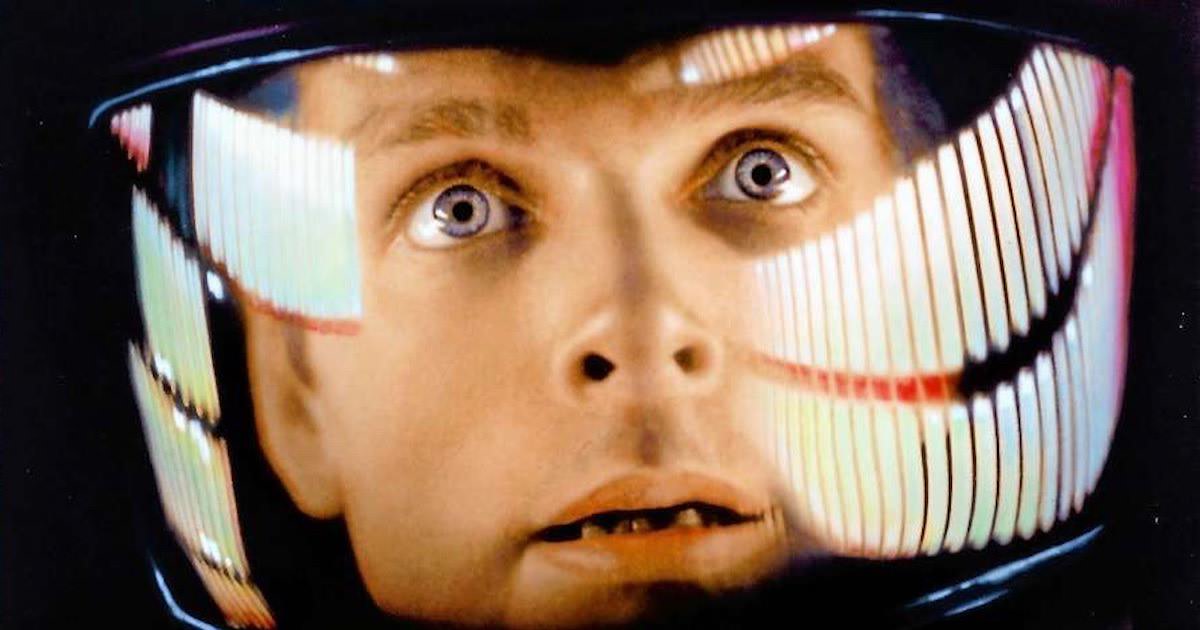

Vous souvenez-vous de votre découverte de 2001 ?

Je l’ai vu au cinéma à Londres, à Leicester Square, quand ils l’ont ressorti juste après le premier Star Wars en 1977, dont j’étais fan. J’avais sept ans et je n’ai jamais oublié cette séance, une expérience surnaturelle, complètement dingue et transcendante. C’est un film qui peut s’apprécier à n’importe quel âge, comme Le Roi Lion (1994), Mary Poppins (1965) ou Le Magicien d’Oz (1939), pour des raisons différentes. J’aimerais que cette restauration puisse permettre d’autres épiphanies du même type, parce qu’après ça, pour moi, la science-fiction est devenue une fascination.

Vous avez montré le film à vos enfants ?

Ils ont entre dix et seize ans et l’ont revu hier soir à l’Academy, mais ils l’avaient déjà vu à trois ou quatre ans. Ils en sont fous. Contrairement à ce qu’on croit, ce n’est pas lent ! Il y a énormément de développements, c’est vrai, mais absolument pas de gras. Toutes les conneries que nous cinéastes, pouvons mettre dans nos films, là, elles n’y sont pas. C’est à l’os. Il y a une illusion de lenteur, mais on est dans l’efficacité et la simplicité les plus pures. D’où la dimension hypnotique. On ne peut pas voir 2001 comme on regarderait un autre film. C’est de là qu’il puise sa majesté, on est dans l’expérience sensorielle. Pour cette raison, je suis bien plus confiant à l’idée de le faire découvrir à un enfant de huit ans qu’à un adulte de quarante ans. D’ailleurs, lors de la première du film à Washington, puis à New York, les gens sont sortis au milieu, les critiques ont été horribles, on a essayé de tuer le film. Pourtant, dès les premiers jours après la sortie officielle, les cinémas étaient pleins, les queues couraient sur plusieurs blocks et il a fini numéro 1 du box-office en 1968, surtout porté par la jeune génération. C’est assez irrationnel.

Pourriez-vous tenter de l’expliquer ?

À mon avis, à cette époque précise, les gens savaient exactement ce qu’ils allaient trouver en allant voir un film hollywoodien. Aucune surprise, rien qui dépasse. Et pour moi, 2001 a annoncé toutes les années 70 : la remise en cause de l’autorité, de l’académisme, de la vieille manière de faire du cinéma. Ça a été le point de départ de ce mouvement, de cette idée qu’un film pouvait être n’importe quoi, qu’il n’y avait pas de formule à suivre. C’est au cinéma ce que le punk a été la musique : allez-y les mecs, on peut tout casser, tout démonter. 2001, c’est tout simplement la plus radicale des ruptures dans l’histoire du cinéma, avec peut-être D.W. Griffith, et encore. Et ça a essaimé partout ! Il y a énormément de 2001 dans Star Wars, par exemple, alors qu’on ne peut pas faire plus différent. Encore aujourd’hui c’est très expérimental, et mille fois plus ambitieux que n’importe quel autre film de cette époque.

On vous a souvent comparé à Kubrick. Est-ce que ça impacte votre processus créatif ? N’est-ce pas un frein, d’avoir un modèle si imposant ?

Pendant la conception de Interstellar, je n’ai pas voulu revoir 2001, je l’ai mis de côté pendant quelques années. Je savais que j’allais y perdre mes nerfs, que je ne devais jamais essayer de marcher dans ses pas ou d’entrer en dialogue avec lui. C’est trop fort, trop intimidant. J’essaie seulement de m’inspirer d’une chose qu’il maîtrise à la perfection : le calme qui émane de ses films. On sent qu’il a une confiance absolue en sa démarche, en ce qu’il filme. En tant que cinéaste, c’est une discipline à laquelle on doit tous aspirer. Le montage peut être lent, mais jamais frénétique ; il n’y a pas un seul choix qui soit accessoire, tout est là pour une raison. Regardez l’ouverture de Full Metal Jacket, ces soldats qui se font raser : c’est tout simple, mais il annonce parfaitement ce qui va suivre. Et avec un calme olympien, une clarté folle, l’air de rien. Ça a l’air facile, mais ça ne l’est pas du tout. Après ça, je suis gêné à l’idée de regarder mon propre travail. J’ai tenté le même coup, avec Memento : le premier plan montre un Polaroid que l’on agite et qui au lieu de gagner en clarté, devient blanc, en sens inverse. Je me souviens m’être tapé la tête contre les murs, en cherchant un moyen très simple et calme de résumer le film et ses enjeux. Mais si Kubrick est si grand, le plus grand à mes yeux, c’est pour une raison très simple : il est inimitable. Même si on veut le copier, ça ne marche pas. Même plan par plan, hein, j’ai essayé, c’est impossible, ça ne marche pas ! C’est insaisissable, il n’œuvre pas dans le même monde que nous. Il a passé sa vie à enfreindre des règles que nous autres cinéastes avons vraiment besoin de suivre pour réaliser quelque chose de potable (rires).

D’autres cinéastes vous font-ils cet effet ?

Spielberg est extrêmement brillant. Il peut réaliser un plan-séquence sans même que vous le remarquiez. La plupart des autres cinéastes, et je m’inclus, ne savent pas faire ça. J’en ai vu essayer, j’ai tenté moi-même, mais tu sens toujours venir le cut, tu vois venir la dolly (la caméra est fixée sur des rails pour réaliser un travelling fluide, ndlr)… Et à la fin au montage, tu laisses tomber, tu utilises le gros plan que tu as filmé juste au cas où tu n’arriverais pas à faire le fameux plan-séquence invisible. Il faut être conscient, en tant que cinéaste, que certains de tes confrères peuvent faire triple Axel, double, flip et dive, et que toi tu ne dois même pas essayer, sous peine de t’écraser la tête au sol.

Et ça ne s’apprend pas ?

C’est bien ça le truc. Ça ne s’apprend pas. On n’est pas dans le champ de l’apprentissage académique mais de l’émotion. Il y a des choses, dans 2001, qui procèdent de décisions dictées par l’instinct. La séquence de la porte des étoiles par exemple, vous pouvez la voir comme un pur exercice technique, mais c’est bien plus que ça. Ce sont les lumières, les ombres, la musique, une combinaison unique qui vous permet de voyager très, très loin. Et qui en plus, n’est pas réalisée en images de synthèse, donc on sent l’artisanat de Douglas Trumbull qui capture votre œil comme aucun ordinateur n’y parviendrait. On n’apprend pas ça à l’école, ça défie toute logique. Là encore, beaucoup de gens ont tenté l’imitation, ils ont tous échoué. Il ne vaut mieux pas essayer, pour un cinéaste, d’entrer dans l’univers de Kubrick.

Qu’avez-vous pensé de la fameuse séquence Shining (1980) de Ready Player One ?

J’ai écrit à Steven pour lui en parler ! En tant que fan du film, ça m’a pas mal excité. Et connaissant l’amour que porte Spielberg à Kubrick, je trouve ça très beau. Ça m’a fait marrer d’imaginer que dans quelques années, un autre cinéaste puisse inclure dans son propre film la séquence de Ready Player One qui se passe dans Shining. Une poupée russe de films !

Pour autant, j’ai l’impression qu’on ne verrait jamais ça dans un de vos films. On le voit avec la restauration de 2001, vous êtes très attaché à l’idée d’unicité de l’œuvre d’art, sanctifiée et intouchable.

C’est assez vrai, ce ne serait pas forcément mon approche, je n’oserais pas. Mais ce qui est beau avec Steven, c’est que ça ne porte pas atteinte au film comme le font certaines sequels par exemple, et puis c’est fascinant de se balader dans le monde d’un film préexistant. Mais là encore, si un autre cinéaste que Steven tentait la même chose, je n’aurais probablement pas le même avis… C’est ce qui est bien dans notre métier : il n’y a pas de règle. Sur le papier, a priori, on n’a aucune idée de ce qui va marcher ou non. Tout dépend de l’exécution.

Vous avez quand même fait plusieurs fois référence à Kubrick et 2001. Dans Inception notamment, avec la séquence de combat dans un environnement non gravitationnel.

C’est un rêve de gosse. J’étais fasciné par cette séquence et il s’avère que j’ai pu utiliser la même technique de gravité zéro dans Inception. Mais c’est l’histoire qui en a décidé ainsi, je n’ai pas écrit cette séquence pour rendre hommage à Kubrick Quant à Interstellar, on le compare souvent à 2001, mais en réalité il doit surtout beaucoup à Star Wars. Le design des vaisseaux, les effets visuels…

Est-ce qu’à l’ère de Netflix et des autres services de streaming, cette restauration n’est pas aussi une manière de dire, pour un puriste comme vous, que jamais un écran d’ordinateur n’égalera la puissance de la salle ?

Clairement. Et 2001 est le meilleur argument qui soit. Je pense qu’aucun autre film peut à ce point rendre hommage à la puissance de la salle de cinéma. Cette drôle d’idée s’est répandue à Hollywood ces dernières années, selon laquelle finalement, le cinéma et la télé, c’était peut-être plus ou moins la même chose. Je crois qu’on est venus à bout de cette ineptie, les gens ont fini par se dire : « C’est quoi ce bordel, je veux pas de la télé quand je vais au cinéma ! Je veux la télé, oui, mais chez moi. » Ce n’est pas le même art, et je crois qu’on est à un carrefour où les gens commencent à s’en rendre compte. Mon frère travaille pour la télé (Jonathan Nolan, showrunner de Westworld, ndlr), et j’adore ce qu’il fait, je ne hiérarchise pas, mais ce n’est juste pas la même chose.

Et ça vous ennuie que certains de vos films soient visibles sur Netflix ?

Pas du tout ! J’ai grandi à l’époque de la VHS, du home video, plein de gens ont vu mes films chez eux, mais ça ne change rien au fait qu’initialement, ils sont faits pour être vus au cinéma. C’est là que l’excitation est générée, que leur vie est déterminée. Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas faire quelque chose de sympa chez soi, je travaille bien sur les versions 4K HDR de mes films…

David Fincher nous disait, il y a quelques mois, que face à l’état de délabrement de la plupart des salles de cinéma, il préférait voir les films chez lui, avec un – très – bon équipement…

Je ne suis pas d’accord. Je comprends ce qu’il dit, mais c’est déjà dépassé. J’ai un projecteur chez moi, c’est vraiment génial de se dire qu’on peut recréer une atmosphère quasi identique à celle du cinéma chez soi, et c’est une quête très à la mode depuis l’avènement du home video. Mais y croire totalement, c’est oublier une chose très simple : rien ne remplacera l’ampleur de la salle, mais aussi et surtout l’expérience commune. L’expérience humaine collective. Maintenant qu’on a de nouveau compris ça, il faut travailler avec les cinémas, leur faire comprendre qu’ils ont tout intérêt à rendre l’expérience aussi fantastique que possible. Et franchement, c’est de mieux en mieux à ce niveau. Il y a cinq ans, ça aurait été très difficile de ressortir 2001 en 70 mm. Aujourd’hui j’entends des exploitants me dire : « Mais ouais, essayons, voyons ce que ça donne ! » Dunkerque était la plus grosse sortie en 70 mm depuis au moins vingt-cinq ans, et je peux vous le dire, on a un très bon réseau de salles bien équipées.

Votre discours va clairement à contre-courant de l’opinion commune.

Justement, quand tout le monde dit la même chose, c’est que ça commence à devenir faux. C’était complètement vrai quand on commençait seulement à s’en rendre compte… Par exemple, quand j’ai débuté à Hollywood, en 2000-2001, j’allais au labo pour voir mes films, en post-production, sur des écrans plutôt petits. J’étais encore coincé dans les années 80-90, lorsque la plupart des cinémas étaient des petites boîtes à chaussures. Je voulais me mettre à peu près dans les mêmes conditions. Ensuite, je découvrais mes films lors des projections tests, au cinéma, dans des zones périurbaines totalement perdues, et les écrans étaient immenses, avec des sièges plus confortables que les miens ! À la fin des années 90, on a commencé à construire des cinémas grands comme des stades et j’avais zappé cette transition, j’ai dû revoir ma méthode de post-prod. Nous, les cinéastes, avons toujours un train de retard. Et vous savez pourquoi ? Parce qu’on ne va pas assez au cinéma. On ne lève pas la tête. Et je vous le dis, on se rendra bientôt compte que les cinémas, d’un point de vue technique, vont beaucoup mieux que ce que l’on croit.

Vous semblez très attaché à l’idée de communauté. À l’idée d’aller au cinéma avec des inconnus, de vivre quelque chose ensemble, de ressouder une sorte de lien disloqué.

Si vous y réfléchissez, c’est de ça dont parle Dunkerque… J’extrapole un peu, mais il s’agit bien de ça, de ce que l’on peut faire ensemble. Notre époque surévalue les individualités et pousse à ce que l’on soit de plus en plus isolés. La technologie est pernicieuse puisqu’elle induit même l’illusion d’une collectivité, jusqu’à nous en dégoûter. De ce point de vue, bien sûr que les salles de cinéma ont une importance fondamentale, ce n’est pas pour rien qu’on les compare à des églises…

Vous sentez-vous totalement libre aujourd’hui, en tant que cinéaste ?

En un sens, je me suis toujours senti libre, mais en même temps je sais que je ne le serai jamais totalement. Je peux m’arranger avec les mecs qui paient les factures, mettent l’argent sur la table. Je suis bien loti de ce point de vue. Le plus gros obstacle pour moi est ailleurs. En tournant Dunkerque, on s’est heurté aux financiers bien sûr, mais surtout aux vagues, au vent, au sable, aux imprévus. Comme je tourne en décors naturels, aujourd’hui ce sont eux qui représentent les vrais défis. Et en même temps c’est ce que j’adore, parce que ça apporte quelque chose au film de totalement indéfinissable. C’est une liberté que j’ai. Et c’est aussi mon fardeau…

Mais avec les studios, par exemple, vous n’avez jamais accepté de compromis ? Vous n’avez jamais cédé ?

Comme Kubrick, j’ai essayé de maintenir mon intégrité artistique au sein de ce système, de composer avec. Comment être indépendant tout en œuvrant au cœur de l’industrie ? Pour ma part, j’ai essayé de tirer mon épingle du jeu en utilisant les contraintes inhérentes à cette situation. En faisant les Batman, je savais que je devais cocher certaines cases, qu’il y avait des passages obligés. J’ai fait en sorte de m’en accommoder, de triturer le cahier des charges dans tous les sens pour parvenir à mes fins. Je ne suis pas le seul : regardez Ryan Coogler, c’est l’un des plus talentueux aujourd’hui. J’ai tellement attendu cette nouvelle génération… Creed (2015), Fruitvale Station (2013), c’est phénoménal ! Avec Black Panther (2018), même si ça reste une exception, il s’est servi des contraintes imposées par le cadre Marvel pour développer une pensée, des sentiments profonds et très personnels. J’aimerais que davantage de cinéastes jouissent de cette liberté, s’en saisissent. J’adorerais voir un gros film de science-fiction par David Fincher, par exemple. Si on sait les utiliser, les moyens fournis par Hollywood sont le plus puissant des outils.

Comment vous en êtes-vous servi, vous, personnellement ? Quel sillon intime avez-vous creusé ? Vos films, derrière leur vernis, sont souvent d’une grande noirceur.

Dans The Dark Knight Rises, il y a une scène où des passants se baladent sur Park Avenue – Gotham City, ok, mais c’est clairement New York – et subissent un rapt collectif, sont embarqués dans des camions. La référence historique est claire, et le film de genre autorise ces analogies, impossibles dans un film d’action classique. Au-delà de ça, mes scénarios, je crois, sont des extrapolations mélodramatiques de ce que je suis. Le film noir me permet de dresser des personnages perdus, en proie à la culpabilité et aux doutes existentiels. Ça veut aussi dire que le spectateur a droit à la surprise : un personnage peut s’asseoir, te dire qui il est, mais tu ne sais pas si tu dois le croire. Tout est mouvant, incertain. De fait, le spectateur est plus attentif, plus impliqué. Pour moi, c’est également lié à l’idée que toute réalité est subjective, on ne peut pas échapper à notre propre perception des choses, donc il y a mille vérités, aucune évidence. Mes films reposent énormément sur cette notion, et peut-être que ça me définit assez bien. On est tous inquiets de ne pas pouvoir avoir confiance en les gens qui nous entourent, d’imaginer que notre femme nous trompe, que nos amis nous mentent… Ce sont des instincts très humains, je n’y échappe pas, et le film noir permet de les amplifier à un point inégalé. C’est pour ça qu’ils sont cathartiques, qu’on aime en regarder sans être déprimé : ça va un poil trop loin, mais ça vous parle profondément quand même. Propos recueillis par A.C.