PATRICIA MAZUY : « Moi, ce que j’aime vraiment, ce sont les vaches »

La réalisatrice revient en salle ce 26 octobre avec son nouveau film : Bowling Saturne, un polar noir qui plonge au coeur du mal sur fond de lutte fratricide. Auparavant, elle a filmé Isabelle Huppert en Madame de Maintenon morbide et moraliste, Laurent Lafitte en cavale dans le Sud de la France, Stévenin en fou pyromane… Elle a aussi filmé beaucoup de chevaux et des vaches, surtout des vaches. Pourtant, Patricia Mazuy n’a décidément pas assez filmé. Peut-être aussi parce qu’elle ne s’est jamais sentie chez elle à Paris, où nous l’avions rencontrée en 2019. Retour sur une discussion avec l’une des cinéastes les plus puissantes du cinéma français, capable de dormir un an dans un squat à Los Angeles pour faire un court métrage ou d’en passer cinq à étudier l’érotisme des moissonneuses-batteuses.

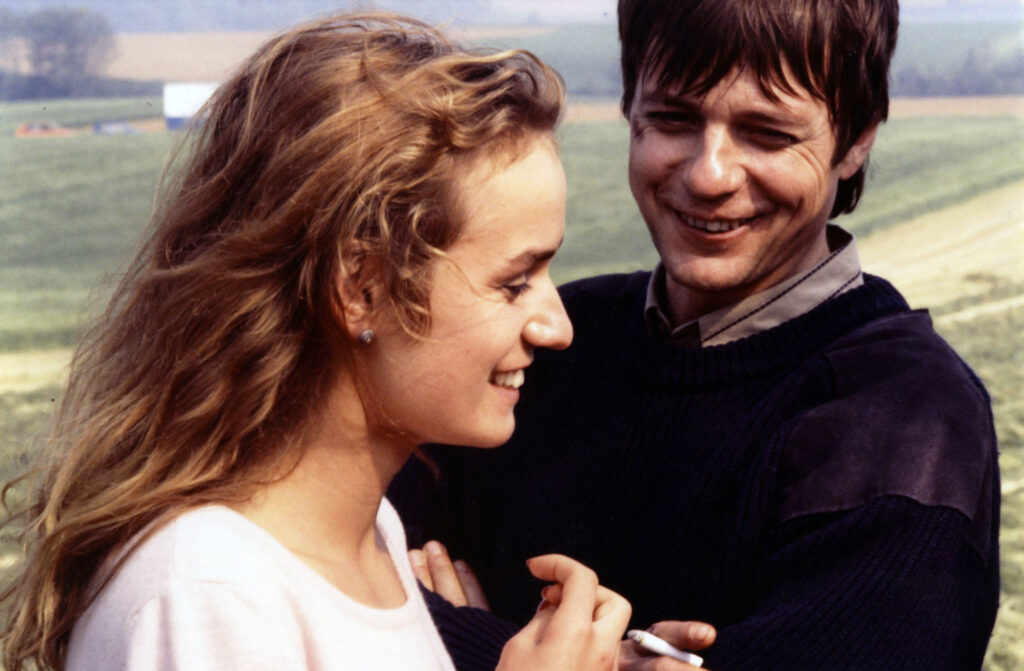

Vous n’écrivez jamais vos scénarios en solitaire, ce qui est étonnant parce que le seul que vous avez écrit intégralement est assez génial, celui de Peaux de vaches…

Non, pas génial ; juste bien avec des trucs super. J’ai revu le film [au festival de] Belfort et il n’a pas bougé depuis 1989. Les mêmes défauts, les mêmes qualités. Et le scénario à un moment donné patine un peu, hein. Ce qui m’a surpris, ce sont les points communs avec Paul Sanchez : les deux sont quand même très inscrits sur un territoire, le côté western, l’exploration d’un fait divers comme point de départ… Je n’y avais jamais pensé et c’est dingue. Au départ, quand je me lance dans le scénario de Peaux de vaches, je copie un peu sur Josey Wales hors-la-loi, de Clint Eastwood. Dans le film, le personnage que joue Jean-François Stévenin rentre chez son frère (Jacques Spiesser). On sait qu’il a été en prison pour avoir mis le feu à une grange et tué un homme. Donc quand les deux frères se retrouvent, le personnage de Jacques Spiesser s’est marié avec celui de Sandrine Bonnaire. Ensemble, ils ont eu une fille. Dans la première version du scénario, celle qui avait obtenu l’Avance sur recettes, c’était vraiment une histoire de vengeance : à la fin Bonnaire et Spiesser tuaient Stévenin, ce dernier se faisait même décapiter par les deux au terme d’une bagarre dans la cuisine ! Alors, maintenant, pourquoi ça a changé ? Simplement parce que pendant le tournage, j’ai tellement aimé Stévenin que je n’ai plus eu envie qu’il meure.

À la fin du film, il y a ce travelling au cours duquel Sandrine Bonnaire poursuit Jean-François Stévenin, le frappe pour qu’il ne parte pas, puis les deux s’embrassent. Jacques Rivette racontait avoir dû voir deux fois cette scène pour être sûr de ne pas l’avoir rêvée…

À l’époque, j’étais assez prétentieuse. Je voulais faire une fin où il meurt et une où il ne meurt pas, pour ensuite choisir au montage. Donc dans le plan de travail, on avait mis sur une journée « tournage de la fin » mais on ne savait pas ce qu’il y avait dedans. Du coup le directeur de production est venu me voir en me disant : « Bon, quand même, c’est dans dix jours et on n’en sait rien, dis-moi au moins si tu as besoin de matériel. » Je ne savais pas du tout ce que j’allais faire, je flippais totalement, donc pour qu’il me foute la paix, j’ai dit : « Ouais, j’ai besoin de cent mètres de rails pour un travelling. » Le jour venu, je me suis rendu compte que je n’en avais absolument pas besoin. Mais j’ai préféré ne rien dire, pour ne pas passer pour une conne. Alors je plante les rails, mais je me dis qu’un travelling de cent mètres, c’est totalement con. C’est pour ça qu’ils s’arrêtent, reviennent en arrière et changent de direction… De toute façon, ce film a plein de défauts. Passé le début, quand Stévenin s’est installé dans la ferme, ça tourne en rond. Il y a un problème dans la troisième bobine. Comme dans tous mes films.

Dans Saint-Cyr, il y a aussi un problème?

Ça devient même une espèce de cauchemar. On vient de finir la restauration du film, justement, et de refaire l’étalonnage… C’est trop bizarre, dix-neuf ans plus tard, de revoir cette lumière si crépusculaire en numérique. C’était Éric Gautier, qui avait fait Travolta et moi qui devait faire la photo, mais il m’a plantée. Ça m’a tellement foutu les boules que je me suis dit : « Je prends un étranger, j’en ai marre. » Et j’ai proposé à Thomas Mauch, le chef opérateur de Herzog. J’avais pensé à lui parce que dans Saint-Cyr, il y avait beaucoup de petites filles, et comme il avait fait Les nains aussi ont commencé petits, je me suis dit « bon ». J’ai quand même eu des immenses chefs opérateurs.

Dans votre premier film, c’est le légendaire Raoul Coutard…

Lui, c’est un peu mon papa de cinéma, parce que ce film, Peaux de vaches, quand j’y repense, je le vois comme un débourrage à la sauvage (sic). Mais là je suis très contente d’avoir trouvé un chef opérateur qui n’est pas trop vieux et avec qui je pourrai retravailler, c’est cool. Il est arrivé à la dernière minute. Quand on est passés en annexe 3 (index du budget des films qui détermine la catégorie salariale des techniciens, ndlr), je ne pouvais plus payer le cachet de la chef opératrice de départ, et on était à deux semaines du début du tournage ! Comme il y avait une petite coproduction des frères Dardenne dans le film, je suis allée voir du côté des Belges. Comme j’avais vu Préjudice, le film d’Antoine Cuypers, j’ai contacté Frédéric Noirhomme, qui en avait fait la lumière. On lui a demandé de nous montrer un peu son travail, mais il nous a répondu : « Oui, je fais ça le mois prochain. » Je lui ai dit : « Bah non, c’est urgent !» Après, quand il a appris que les Dardenne étaient en coproduction il ne m’a envoyé que des trucs très auteur. Mais comme chaque photo était très différente, deux jours après on était avec lui sur le rocher, au travail.

Commencer avec Bonnaire, Stévenin, Coutard… c’est un peu se faire encadrer dans le « cinéma d’auteur à la française », non ?

Dans Peaux de vaches, tout vient de mon stage de montage sur Une chambre en ville, de Jacques Demy, où jouait Stévenin. On était alors en 1983 et c’était mon premier boulot payé dans le cinéma. Comme j’avais adoré Passe-montagne, je lui ai dit : « Je vais faire un film pour toi. » Il s’est bien foutu de ma gueule : j’avais 23 ans, je portais des nattes et tout. Je ressemblais vraiment à la courge venue de sa province (sic). Mais comme je n’avais pas vraiment trouvé de boulot comme monteuse, j’ai commencé à écrire cette histoire, pendant longtemps. Il y a eu tellement de versions différentes ! Il y en avait même une où, après la prison, Stévenin ne revenait pas tout de suite au village, parce qu’il partait faire fortune dans la pâtisserie en Australie et il en revenait avec un Aborigène. Là, j’avais touché le fond…

Et comment vous avez réussi à faire le film ?

Parce que Sandrine (Bonnaire), que j’avais rencontrée sur Sans toit ni loi, a accepté de jouer dedans. Sans elle, on n’aurait jamais pu le produire. Elle a vraiment accepté pour moi, parce que son personnage, ce n’était pas grand-chose. Sur le tournage, qui reste une catastrophe, on a dû inventer des choses à lui faire faire.

Pourquoi vous dites que le tournage était une catastrophe ?

J’avais fait un court métrage avant où j’avais tout bien préparé et vous savez quoi : il est nul. Quand vous vivez ce genre de chose, vous tirez cette conclusion : « Faut pas préparer ! » Là, sur Peaux de vaches, je n’avais vraiment rien préparé, ce qui ne va pas du tout. Heureusement dans la deuxième partie du tournage j’ai pu remonter le courant, mais même à la fin, je ne savais pas trop bien ce que ça racontait. La seule chose que je savais, c’est ce que je voulais mettre sur l’affiche : « On a toujours envie de tuer quelqu’un de sa famille. »

Maintenant vous ne préparez plus ?

Sur Paul Sanchez, par exemple, on a beaucoup répété. Ça, c’est peut-être aussi parce que ça me faisait peur de travailler avec des acteurs de théâtre. Ce qui était intéressant à explorer et qui nous a permis de tourner très vite, heureusement. On tournait l’hiver, surtout en extérieur, à cinq heures il faisait nuit… Pendant les répétitions, on a le temps de chercher, d’être faux. Et là, contrairement à ce que je pensais au départ, quand tu prépares en amont, tu ne perds pas du tout cette espèce de virginité.

Pourquoi Jean-François Stévenin vous inspirait cette histoire si crue ?

En fait, en plus de travailler avec lui, ce que je voulais c’était de faire un film à la campagne. À l’époque, Le Grand Chemin (un film de Jean-Loup Hubert avec Richard Bohringer et Anémone, ndlr) avait beaucoup marché, et j’avais détesté. La manière de montrer la campagne m’avait insupportée. À part mon père, qui était boulanger, toute ma famille, c’était des paysans. Et je savais que la campagne ce n’était pas un endroit plein de petites fleurs et de petits oiseaux où les gens font l’amour dans le foin. Le côté western, j’en parle maintenant, mais à l’époque je n’y pensais même pas, c’est juste que j’aimais ça, que j’ai grandi à Dijon en regardant des films avec Charles Bronson et des westerns de Peckinpah.

La musique aussi fait penser à l’univers du western, ce qui est aussi le cas dans Paul Sanchez est revenu.

Sur la BO, ce que fait John Cale (membre fondateur du Velvet Underground avec Lou Reed, ndlr) c’est une adaptation de la musique provençale. Au début je ne voulais pas de lui (John Cale avait déjà fait la BO de Saint-Cyr, ndlr), parce qu’il est trop binaire, et j’avais besoin d’un truc plus swinguant, plus soul, pour éviter le côté « gendarme contre criminel ». Finalement je me suis dit que ce serait con de ne pas lui proposer. Je suis allé le voir à Cardiff. À l’époque, il était en train de travailler avec un orchestre symphonique, mais surtout il avait fait venir vingt chanteuses de gospel de Harlem pour l’accompagner. En voyant ça, je me suis dit qu’il serait parfait.

Vous avez des références musicales un peu étonnantes. Dans Travolta et moi, on finit par The Clash, dans la boum, pourquoi ?

Travolta et moi, c’est l’histoire d’une greluche qui passe du disco au Clash. La musique de la boum était très rigolote à faire. Parce qu’on avait fait la bande son de cette séquence dans la patinoire avant le tournage. On n’y avait accès qu’un jour, en début de tournage, et les autres plans où on ne voit pas la patinoire, on les a tournés à la fin, donc il fallait tout penser en amont et être très précis. C’était comme s’il y avait un playback, sur lequel on se calibrait.

Vous avez parlé de votre père boulanger, la fille du film est fille de boulangers… le passage de la disco au Clash est aussi autobiographique ?

Oui ! La commande de la série (Tous les garçons et les filles de leur âge, collection de films pour Arte avec plusieurs réalisateurs différents, ndlr) était de faire une histoire du temps de mon adolescence et avec une boum. Et j’ai dit : « Ok, mais la boum, c’est à la patinoire. » Parce que quand j’étais ado, j’étais grosse et je voulais toujours aller à la patinoire mais je n’osais jamais le faire. C’était mon rêve d’adolescence. Et Yves Thomas, le scénariste, a un peu fantasmé mon adolescence, il savait que j’avais beaucoup gardé la boulangerie de mes parents.

Vous savez ce que l’actrice du film Leslie Azzoulai est devenue depuis ? Elle a un peu disparu de la circulation…

Elle avait joué dans le Van Gogh de Pialat à 11 ans et quand elle a joué pour nous, elle en avait 15. Après elle est un peu partie en vrille et a totalement arrêté le cinéma. Je l’ai rencontrée des années plus tard, elle travaille dans une boîte et ne veut rien avoir à faire avec le cinéma. Alors que c’est une immense actrice… C’est compliqué : si tu es un acteur « nature », c’est un métier qui te brûle. Tout le monde n’est pas outillé pour survivre au fait de n’exister que par le désir de l’autre. C’est pour ça que le théâtre est important, à côté, pour susciter des choses sans attendre à côté du téléphone voir si quelqu’un veut de toi.

La récente disparition de Bruno Ganz a dû vous bouleverser…

J’étais super triste, il m’avait tellement appris… Je savais qu’il était malade. On avait échangé des mails peu avant et il m’avait parlé de la chimio. On n’était pas tellement restés en contact, mais je suis allée voir The House That Jack Built, pour Bruno et pour Matt Dillon, que j’adore. Pour moi, c’est le plus grand film de Lars von Trier. D’ailleurs, c’est pour ça que j’ai écrit à Bruno…

Quand vous dirigez Isabelle Huppert dans Saint-Cyr, ça se passe comment avec elle ?

À la fin du film, elle est vraiment dingue, mais vraiment. Il y a un plan où elle dit : « Il y a quatre ou cinq jours », en remuant les doigts de sa main. Là, quand même, elle est très, très loin.

Dans un entretien, Benoît Poelvoorde nous disait qu’Huppert regarde constamment son reflet. C’est pour ça que vous avez eu l’idée de lui donner ce petit miroir dans la séquence de la baignoire ?

Eh oui ! C’est vrai qu’elle se regarde même dans les couteaux. Mais elle a beaucoup d’humour et d’intelligence et à partir du moment où elle a eu le miroir, la scène a été trouvée. Au début du film, on dit de son personnage : « Elle n’avait peur de rien, sauf peut-être de l’enfer. » Et moi, ce qui me guidait dans Saint-Cyr, parce que je ne me suis pas tellement noyée dans l’histoire comme Yves Thomas, c’était la lecture des Oraisons funèbres de Bossuet. Parce que la peur de l’enfer, c’était quelque chose de très concret et de très réel au XVIIe siècle. Le film raconte ça : comment, pour faire un pas en avant, on peut faire aussi deux pas en arrière. Le personnage d’Huppert, Madame de Maintenon, veut faire une école de filles utopique et finalement, elle ne pense qu’à elle.

À une époque, vous avez réalisé un épisode de Le Voyageur, une série délirante, avec des histoires noires assez glauques et érotiques. Et on sait que vous y avez dirigé Elliott Gould. Par contre on n’en sait pas plus sur l’histoire…

Oh, c’était complètement débile ! C’est l’histoire d’un mafioso qui demande à bénéficier du programme de protection des témoins et qui arrive en France protégé par le FBI. Mais voilà, comme il est très méchant, on l’amène dans une clinique et on le lobotomise ! Mais j’avais besoin de sentir que j’étais capable de faire ce métier, et j’ai d’abord parlé aux producteurs québécois de ce truc car je savais qu’ils tournaient en France. Quand le patron est venu de Los Angeles, j’ai « pécho » le mec au bar à sept heures du mat pour lui dire de me prendre. Comme je venais de faire Peaux de vaches, où on tournait quatre plans par jour, il m’a dit qu’ici il fallait vraiment faire plus. Exactement ce que je voulais ! Pendant le tournage, il appelait en permanence un assistant pour vérifier que je tournais un plan toutes les demi-heures. Ha ! C’était vraiment la série « losée » : ils voulaient Stacy Keach pour le rôle du mafioso, mais il s’est cassé la jambe. Ils m’ont demandé si je pensais à quelqu’un pour le remplacer pour pas cher et j’ai dit : « Je n’en sais rien, de toute façon, vous n’aurez jamais Elliott Gould. » Ça les a fait beaucoup rire : il était totalement grillé, parce qu’il avait déconné avec le jeu et avec la came. « Mais Elliott, on l’a demain ! » C’était génial. Après j’ai voulu faire la suite du Privé d’Altman avec lui, mais ça n’a pas marché.

Vous avez aussi dirigé un épisode d’une autre série, c’était quoi ?

Ça s’appelait We, the Enemy. C’est assez irregardable, je dois dire. Le principe était d’avoir une troupe de huit acteurs, et que chaque épisode raconterait une histoire différente, toujours avec les mêmes interprètes. Mon épisode se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des nazis et des résistants. Pour jouer la résistante, on m’avait refilé une espèce de poupée Barbie californienne, éminemment ridicule dans son costume de résistante avec son vélo, son béret et ses talons compensés. Ça passait sur la Cinq. Comme la chaîne avait fait faillite, lors de la liquidation judiciaire, ils les ont forcés à produire des épisodes pour les séries américaines à qui ils devaient de la thune.

Très jeune vous avez vécu en Californie, justement, ça ressemblait à quoi votre vie là-bas ?

J’étais gouvernante pour des enfants de milliardaires à Beverly Hills. Après, je me suis installée dans un squat à South Hollywood et j’ai dépensé l’argent que j’avais gagné dans un court métrage. Je suis allée voir Agnès Varda qui m’a prêté son studio de montage la nuit pour monter ce petit film. Je faisais trois heures de bus pour y arriver le soir, je montais et le matin encore trois heures de bus pour retrouver mon matelas dans le squat. Et quand je n’ai plus eu d’argent, je suis rentrée. C’est une ville très dure. J’y suis retournée pour le mixage de la musique de Paul Sanchez et ça n’a pas changé. L’année dernière j’ai vu ce film, Under The Silver Lake, qui m’a semblé très juste sur la vie là-bas. C’est vraiment L.A., ça.

Maintenant vous habitez à Paris, mais vous n’avez jamais filmé cette ville, pourquoi ?

Je ne sais pas si je saurais faire un film ici. Je ne m’en suis jamais sentie capable. Quand Woody Allen filme Paris, je trouve ça bien, dans le sens où on sent qu’il a pu maîtriser tout ce qu’on voit dans l’image. J’ai l’impression que j’aurais besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir filmer ici, et je ne les ai pas. Ce n’est pas non plus que j’aie envie de « filmer les gens de province », même si ce sont des personnages à qui on donne rarement la parole au cinéma. Comme beaucoup de films se passent à Paris, on voit souvent le même type de personnages, certains classés, d’autres déclassés… C’est peut-être aussi que je ne me suis jamais sentie chez moi à Paris. Si je suis revenue, c’était pour pouvoir travailler plus. Mais moi, ce que j’aime vraiment, ce sont les vaches. Pour mon premier film, j’ai passé cinq ans à aller au Salon de l’Agriculture. Je connaissais toutes les marques des moissonneuses-batteuses, et il y avait plus cher en machines agricoles prêtées que tout le budget du film. Je les adorais, elles faisaient peur, elles étaient belles. C’est comme ça que j’ai compris l’érotisme des machines.

Article paru dans Sofilm n°69 (avril 2019)