UMA THURMAN : entretien tranchant avec une icône

– UMA THURMAN : entretien tranchant avec une icône –

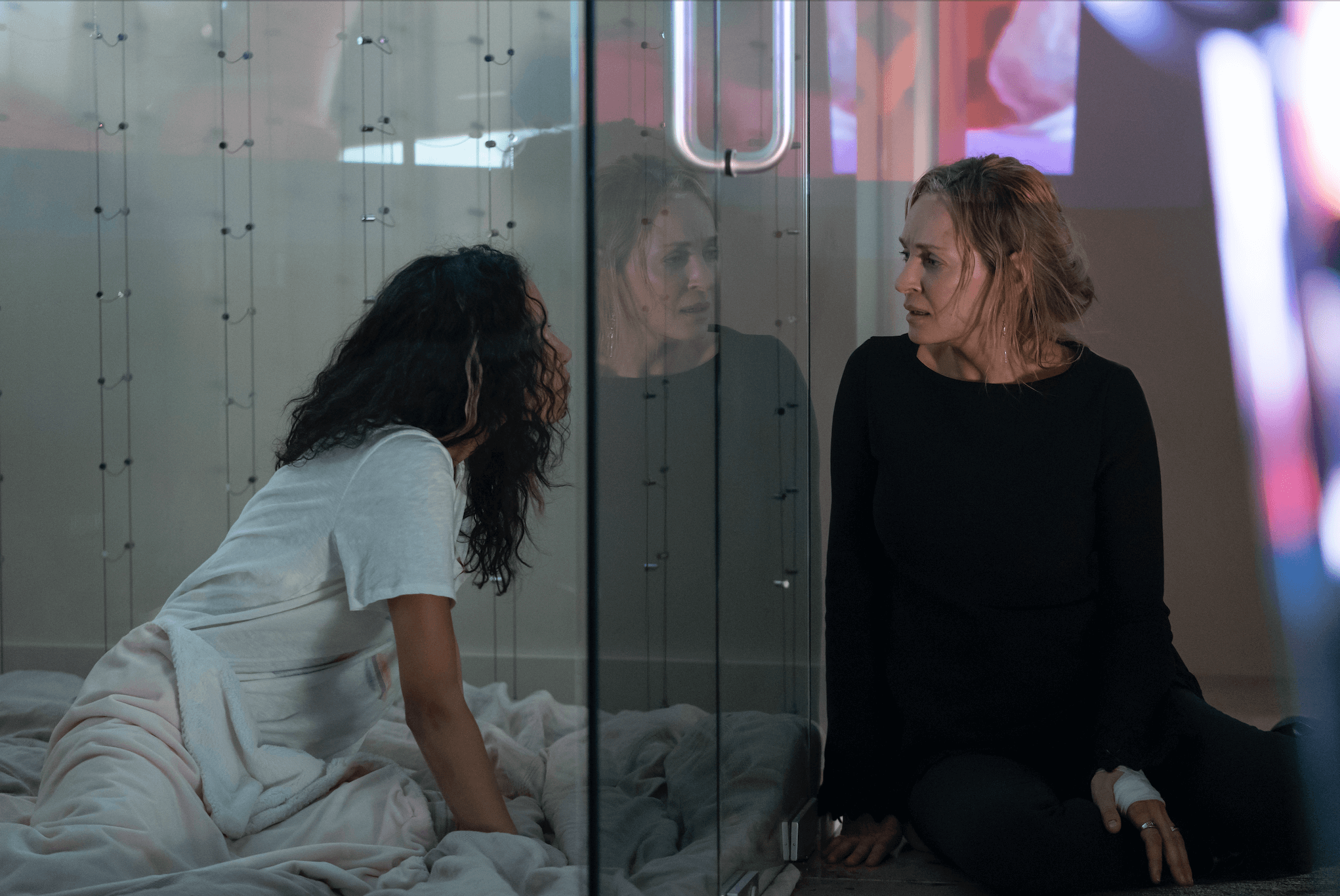

Un pouce géant, une perruque noire, une combi jaune… Aucune autre actrice des années 90 n'a marqué l'imaginaire collectif aussi fort qu'Uma Thurman. Récemment recroisée au cinéma chez le facétieux Lars von Trier, c'est surtout dans Chambers, une série Neflix jouant pleinement avec les codes de l’horreur que l'icône est allée se chercher une énième résurrection. Rencontre avec une star précurseuse qui a traversé trois décennies de cinéma dans le feu et la fureur. Propos recueillis par Hélène Coutard.

Il est difficile de trouver une autre actrice qui aurait autant donné l’impression d’avoir quelque chose qui dépasse : sa taille de mannequin, son émotion, sa force, même sa séduction. Si un geste, ou un tic la définit comme actrice, c’est ce regard baissé et tremblant, comme incapable de retenir sa colère, sa rage, sa peine, son amour, sa perversité, son humour. Parfois même tout ça à la fois, comme si elle était prête à entrer en ébullition, et qu'elle voulait nous protéger de l'explosion. Si sa première apparition importante au cinéma est prémonitoire, sous la forme de Vénus dans un coquillage dans Les Aventures du baron de Münchhausen, ce n’est pas tant par son pouvoir de séduction que pour l’irruption d’une créature nouvelle, venue d’un autre monde, comme si ses origines suédoises charriaient la nature d’un cinéma lointain. À l’image de la première Blonde Vénus, Marlene Dietrich, Uma Thurman dévoilait un nouveau corps de cinéma, le sien, le seul de sa génération à pouvoir se décliner en mille possibles, le seul qui semblait plutôt avoir besoin d’être retenu que libéré. Tout de suite, les cinéastes ont senti le besoin de déguiser ce corps, de le faire parcourir toutes les époques, des Liaisons dangereuses à Gattaca. Elle est peut-être la seule actrice issue de cet Hollywood étrange et en mutation des années 90 à avoir créé des personnages plus forts que sa propre image, la seule à avoir accepté à ce point le masque, la seule à avoir su être une icône de la culture pop. Pour la première fois, à Halloween on croisait des déguisements de Mia Wallace, son personnage dans Pulp Fiction, de Black Mamba/The Bride, sa double nature dans Kill Bill, là où personne n'aurait songé une seule seconde à se déguiser en un personnage de Julia Roberts ou Meg Ryan. Il faut pour cela une vraie modestie d’actrice, chose devenue rare dans un star system maladif et au bord du gouffre, pour créer des héroïnes plus grandes que soi. Il semble presque naturel qu’elle ait été choisie pour redonner vie (sans aucun succès) à l’Emma Peel de Chapeau melon et bottes de cuir : seule Uma pouvait jouer à ce point avec les textures des costumes choisies pour transformer son corps, avec ses mouvements et sa façon d’occuper un espace.

Un autre échec : sa Poison Ivy de Batman et Robin. Imaginer ce qu’elle aurait pu faire si cet âge du film de super-héroïnes émergentes était survenu quinze ans plus tôt ouvre presque la porte à une autre histoire du cinéma possible. À la voir courir et se battre dans Kill Bill, à sentir sa rage prête à exploser, sa souffrance contenue dont elle ne peut faire catharsis que dans l’action la plus extrême et burlesque, on a presque envie de conclure qu’elle aurait pu être l'équivalent féminin de Tom Cruise au cinéma d'action. La star au centre de la mise en scène, traversant un film après l’autre comme un éclair. Si ces échecs ont peut-être empêché cette révélation, ce qu’elle a réussi à faire avec Tarantino semble pourtant faire partie des choses que notre génération aura vu naître pratiquement de nulle part et qui resteront à jamais dans la tête des générations à venir. Rien ne pouvait nous préparer au déferlement Thurman, à l'exception de quelques références obscures telles que ce film culte Sang froid, dont on se souvient avec son actrice (suédoise, elle aussi) Christina Lindberg, dans les pages qui suivent. C’est presque la bonne formule pour résumer ce qu'Uma Thurman aura été pour le cinéma : l’actrice à côté de laquelle on a failli passer. Sauf que cela aurait été impossible : sa présence est trop forte et trop attirante, trop violente et enragée pour détourner le regard. Lars von Trier semble être le dernier cinéaste à l’avoir compris : c’est chez lui qu’elle a trouvé un modeste refuge, le temps de deux courtes apparitions dans ses derniers films, histoire de libérer tout ce qu'il y a de pulsionnel et dément, tout ce qui a toujours été caché dans son jeu. Histoire aussi de rappeler que pour les créatures dont l’irruption a été aussi forte, la disparition ne saurait être que violente. Sur grand écran ou à la télé, elle durera, donc, cette présence, avec sa tristesse et sa violence. Peu importe la place qu’occupe Uma Thurman dans le cinéma, car c’est le cinéma qui est devenu un peu Uma Thurman. Quoi exactement ? Ils ont trouvé la réponse avant personne, Uma et Quentin, ces deux visionnaires : une femme et une épée. Cette femme, peu importe l'actrice qui l’interprète dans chaque nouveau film venu renouveler l’image et les limites de ce qu'est une comédienne : elle sera toujours Uma Thurman.

Chambers est la première série dans laquelle vous avez un rôle régulier. On vous avait déjà proposé des rôles à la télévision ?

On m’avait déjà proposé des rôles, mais que sur des projets qui n’ont pas marché. J’ai travaillé longtemps sur un truc qui m’a fait perdre beaucoup de temps et qui n’a pas fonctionné. Quand j’ai joué dans la série The Slap, j’avais lu tout le scénario alors qu’avec Chambers, c’est la première fois que je m’engageais sur un projet en ayant lu qu’un épisode. C’était un risque à prendre, mais je voulais soutenir toutes les femmes qui débutaient dans ce projet, dont Leah Rachel la réalisatrice. J’aimais la façon dont la série explore aussi ce que c’est que d’être une jeune fille, avec ces deux personnages principaux. Je crois que c’est la première fois que le personnage principal d’une série est une femme d’origine indienne. C’était important pour moi de participer à ça, de faire quelque chose de vraiment authentique. Mais j’ai quand même envie de retourner faire des films. En ce moment, il y a énormément de bonnes séries qui se font, il y a beaucoup d’opportunités à la télé mais du coup il y a trop de films qui ne se font pas, faute de budget parce que la télé devient plus attractive et moins chère.

Pendant tout le début de votre carrière, on vous a jugée sur votre physique. Aujourd’hui, vous avez une fille qui commence une carrière dans le même milieu, est-ce que ça a changé ?

J’ai eu mon premier rôle à 16 ans. Maintenant que j’ai des enfants d’à peu près cet âge, je me dis que c’était complètement fou de commencer dans ce métier aussi jeune ! Ma mère disait toujours que j’étais « très indépendante », j’imagine que c’était vrai. Les gens ont tellement d’expériences différentes. Il y a une actrice qui va dire : « On me traite mal parce que je ne suis pas jolie », et une autre plutôt « Comme je suis jolie, personne ne m’offre de rôles de vrais gens. » Je n’ai jamais demandé qu’on me plaigne. Dans les deux cas, il y a un problème alors pourquoi s’en soucier ! Les acteurs sont comme des athlètes, et les athlètes doivent savoir que ce qui compte c’est la performance physique : est-ce que tu es rapide, est-ce que tu es forte, à quoi tu ressembles avec une raquette à la main. Quoi qu’on puisse dire, ce genre de chose comptera toujours. Maintenant, les choses se mettent aussi à évoluer dans le bon sens pour les actrices, mais aussi pour les filles. Je pense que ma fille s’en sort bien mieux que moi à son âge, elle a déjà mieux construit son personnage, elle sait créer des opportunités d’elle-même. Moi j’étais juste une petite fille du Massachusetts quand j’ai commencé. Elle connaît plus de choses que moi. Toute cette génération, globalement, est plus consciente. Et quand on est plus consciente, mais aussi moins dupe des efforts à fournir, on est forcément plus armée.

Vos parents se sont rencontrés dans d’étranges circonstances : votre père était moine bouddhiste et votre mère était mariée à Timothy Leary, le célèbre défenseur du LSD…

Oui, c’est vrai que mes deux parents ont vécu une existence plutôt folle. En tout cas, on pourrait les voir aujourd’hui comme des parfaits exemples de ce que l’on appelait, à l’époque, la contre-culture. Mon père a passé plusieurs années en Inde dans sa vingtaine et il a étudié pour devenir moine bouddhiste. C’était l’un des premiers Occidentaux à faire ça. Mais quand il a rencontré ma mère de retour aux États-Unis, il avait déjà décidé de quitter la religion. En un sens, je crois qu’il était prêt à reprendre une vie un peu plus normale. Il était prêt à tomber amoureux, mais aussi à fonder une famille…

À votre propos, votre mère a dit qu’elle vous avait élevée « dans la tradition suédoise et bouddhiste », mais ça veut dire quoi ?

Honnêtement, je n’ai même pas compris que j’étais civilement américaine avant l’âge de 15 ans. Ma mère était suédoise et allemande, elle parlait anglais avec un fort accent, elle parlait les deux langues bien qu’elle ne nous les ait pas apprises, et elle ne nous considérait comme américains que quand on se comportait mal. Elle nous engueulait sur le mode : « Vous êtes des sales gosses américains ! » Quand j’avais 9 ans, on a passé une année en Inde, principalement à New Delhi. Les derniers mois, on a pris un train et des bus pour traverser le pays – deux parents et quatre enfants à l’époque, je vous laisse imaginer – et on a passé la fin du séjour dans une ville au pied de l’Himalaya. Là-bas, on était d’autant plus conscients d’être américains que c’était l’époque de la prise d’otages en Iran. J’étais à l’école de l’ambassade, on vivait au rythme des exercices de sécurité. C’était comme un avant-goût de ce qu’il se passerait plus tard. Ma prof à Delhi trouvait que mon niveau scolaire était vraiment nul, on ne m’avait rien appris en Amérique, j’ai passé toutes mes récrés à rattraper mon retard. Ensuite, on est rentrés dans le Massachusetts où on vivait dans une petite ville où il y avait cinq facs, au milieu des collines verdoyantes. C’était très beau mais les gens là-bas n’avaient pas vraiment la même expérience que moi. On n’avait pas un mode de vie américain alors qu’on vivait dans le Massachusetts. On fêtait Noël le 24 au soir, à l’européenne. C’était intéressant d’être élevée dans une culture, tout en étant élevée dans une famille qui te rappelle que tu ne viens pas de cette culture, je pense que ça a eu un impact important sur la façon dont je me suis construite par la suite. Pendant longtemps, j’ai eu du mal à me voir comme une Américaine, pour moi j’étais d’ailleurs. Il y avait clairement un genre de manque d’assimilation chez nous. Mais ça m’a obligée à créer ma propre relation à mon pays en grandissant, quelque chose de plus personnel.

Avant vos 18 ans, vous avez joué avec Terry Gilliam puis dans Les Misérables de Bille August mais les deux ne marchent pas aussi bien. Comment on gère l’échec à cet âge-là ?

Avant ça, j’avais fait deux petits films, mais rien qui ressemblait à ce que j’ai vécu sur le tournage avec Terry Gilliam. J’avais vu Brazil dans un petit cinéma de quartier à 14 ans. J’étais une super fan. C’est le premier auteur que j’ai vu à l’œuvre et la première fois que je me suis dit : « Ah ouais ! je ne suis pas juste en train de sécher les cours, j’aime vraiment ça. » J’ai découvert un vrai monde de magie. Dans le film, je sors nue d’un coquillage, mais dans la vraie vie, je suis un peu née à ce moment-là. J’étais vraiment déçue que le film soit un échec ! Je continue à penser que si ça ressortait maintenant, ça marcherait. Après ça, j’ai eu 18 ans au Festival de Cannes et je suis partie tourner Les Liaisons dangereuses, qui est en fait sorti avant parce que Terry a eu des problèmes avec le studio. Les Liaisons dangereuses, c’était l’exemple d’un film qui bénéficie d’une super sortie et le Gilliam, d'un autre qui se fait complètement marcher dessus par le studio, et l’impact que ça a.

Après cette scène de nu dans un coquillage, on vous considère comme le nouveau « sex symbol », un rôle qui vous a un peu dérangée à l’époque ?

Les gens ont dit ça et, pour dire la vérité, à cette époque, quand j’ai vu apparaître ce qualificatif, j’avais du mal. Maintenant, je pense que c’est super. Je ne sais plus trop ce que ça recouvre, ce terme de « sex symbol » mais ça peut être super. À l’époque j’étais jeune, je pensais que si les gens me voyaient comme un objet sexuel, non seulement personne dans ce milieu ne me respecterait en tant que personne, mais qu’en plus on ne me donnerait pas de rôles sérieux. J’avais l’impression qu’on me disait : « Tu n’es qu’une petite fille débile. » Alors j’ai tout fait pour prouver que j’étais une vraie actrice. Beaucoup de femmes ont eu ce problème, où l’on vous met dans une case et c’est difficile d’en sortir. Regardez Marilyn Monroe. Je ne sais plus quelle actrice a dit : « Quand j’étais jeune, je voulais juste être moche, et maintenant je voudrais juste être belle. » Aujourd'hui, j’ai juste envie de me dire : à quoi bon ?

Vous n’aviez jamais entendu parler de Tarantino quand on vous envoie le script de Pulp Fiction. Vous pouvez nous raconter comment s’est passée la première rencontre ?

La première fois, on avait rendez-vous au restaurant Ivy, sur Robertson Boulevard, à Los Angeles. Ni lui, ni moi ne nous connaissions. Pourtant, cela n’a pas empêché de nous lancer dans une conversation sans fin qui a duré, je crois, quatre heures. On me parle toujours de mon travail avec lui mais ça ne me dérange pas. Au début, quand il m’a présenté Pulp Fiction j’étais sceptique sur le script. Je veux dire, quand on lit ça… il y avait des viols, des seringues, je devais renifler des trucs. C’était bizarre et surtout ça n’avait ni queue ni tête ! Donc avant de m’engager avec lui, j’avais besoin de savoir si c’était un mec hyper glauque qui avait écrit ça. Si ça avait été le cas, ça aurait donné un énième film glauque d’un mec creepy. Il se trouve que Quentin n’est pas un mec creepy. Quand il m’a officiellement proposé le rôle, j’ai d’abord dit non parce que j’avais encore des questions. Il n’était pas très connu à l’époque, je ne savais pas à quoi m’attendre. Notamment, je voulais être sûre qu’il n’était pas homophobe. Ses réponses m’ont satisfaite alors j’ai accepté de prendre le risque.

Il a beaucoup répété que vous étiez sa « muse ». Ça vous convient comme rôle ?

Il l’a dit comme un compliment. Il n’est pas dans le cliché de la muse qui pose et reste cantonnée à cette place qu’un artiste lui aurait assignée. Quentin est assez fort et intelligent pour ne pas traiter ses comédiens comme des créatures passives. Pour Kill Bill, il m’a vraiment laissée participer à la création du personnage de Beatrix… À l’époque, je venais de fonder une famille. Il venait chez moi, il écrivait sous mes yeux puis il me donnait les pages et, dès que je me mettais à lire, il me fixait avec énormément d’attention. Vous savez, c’est quelqu’un de très sensible, Quentin, et en tant que tel il se nourrit en permanence de vos réactions. Si vous êtes enthousiaste, cela va faire grimper son enthousiasme jusqu’à des sommets. Il m’a même créditée pour Kill Bill, il n’était pas obligé. On a cherché un nom tous les deux, j’ai choisi Beatrix, il a choisi Kiddo, donc rien que pour ça on peut parler d’une collaboration égalitaire. Avec le recul, c’était vraiment exceptionnel de trouver un tel réalisateur.

Dans une vieille interview, vous avez dit que votre unique regret, c’était d’avoir refusé Le Seigneur des anneaux. Encore aujourd’hui, ça reste…

Ah ! Je pensais que je n’avais jamais dit ça, c’est un peu un secret ! Mais oui c'est vrai que je l’ai regretté. Mais je venais d’avoir un enfant, ça m’avait pas mal secouée. Vous vous retrouvez avec un bébé et vous vous dites : « Mais qu’est-ce que je vais faire ! » Je ne sais pas si on peut vraiment parler de regrets, mais à cette période de ma vie j’étais dans la situation qu’ont connue beaucoup de jeunes mères qui ont un travail, disons, fatiguant. On vous propose du boulot, une partie de vous se dit qu’il s’agit d’un boulot intéressant pour votre carrière, mais vous mettez déjà tellement d’énergie dans la façon de vivre votre maternité… Bref, au moment d’accepter ou de décliner une proposition, vous hésitez, puis vous vous rendez à l’évidence : « Je suis beaucoup trop crevée pour m’investir réellement dans ce genre de tournage. » Un peu à la même période, j’ai accepté de jouer ce rôle dans un petit film (sic) de Woody Allen (Accord et Désaccords, 1999), mais aussi de participer à l’adaptation des Misérables par Bille August. À chaque fois je me suis sentie fatiguée, et, pour tout dire, pas toujours investie. C’est certainement un cliché, mais avoir un enfant c’est quelque chose qui, au début, vous fait prendre conscience que votre carrière n’est plus le centre de votre vie.

Ah ! Je pensais que je n’avais jamais dit ça, c’est un peu un secret ! Mais oui c'est vrai que je l’ai regretté. Mais je venais d’avoir un enfant, ça m’avait pas mal secouée. Vous vous retrouvez avec un bébé et vous vous dites : « Mais qu’est-ce que je vais faire ! » Je ne sais pas si on peut vraiment parler de regrets, mais à cette période de ma vie j’étais dans la situation qu’ont connue beaucoup de jeunes mères qui ont un travail, disons, fatiguant. On vous propose du boulot, une partie de vous se dit qu’il s’agit d’un boulot intéressant pour votre carrière, mais vous mettez déjà tellement d’énergie dans la façon de vivre votre maternité… Bref, au moment d’accepter ou de décliner une proposition, vous hésitez, puis vous vous rendez à l’évidence : « Je suis beaucoup trop crevée pour m’investir réellement dans ce genre de tournage. » Un peu à la même période, j’ai accepté de jouer ce rôle dans un petit film (sic) de Woody Allen (Accord et Désaccords, 1999), mais aussi de participer à l’adaptation des Misérables par Bille August. À chaque fois je me suis sentie fatiguée, et, pour tout dire, pas toujours investie. C’est certainement un cliché, mais avoir un enfant c’est quelque chose qui, au début, vous fait prendre conscience que votre carrière n’est plus le centre de votre vie.

On a beaucoup parlé de Tarantino auquel vous êtes associée, mais comment était-ce de tourner avec Lars von Trier, comme vous l’avez fait dans Nymphomaniac mais aussi récemment dans The House That Jack Built ?

Déjà à chaque fois, ça a été pour des petits rôles. Mais je n’ai que de bons souvenirs avec Lars von Trier. En tout cas, je ne me suis jamais sentie mal à l’aise, manipulée, humiliée ou je ne sais quoi en tournant avec lui. Il a une façon de se moquer de moi que je trouve assez brillante. À chaque fois qu’il me vannait sur le tournage, ça me faisait beaucoup rire. Après, bon, peut-être qu’il vaut mieux travailler avec Lars von Trier quand on a déjà expérimenté pas mal de réalisateurs, disons, intenses… Si j’avais croisé sa route à 20 ans, je ne vous dirais peut-être pas la même chose. Je sais qu’il a une drôle de réputation dans le monde du cinéma, qu’on lui prête des intentions qui ne sont d’ailleurs pas toujours les siennes. Alors oui, c’est sans doute un homme compliqué et provocateur, mais c’est aussi et surtout un artiste, et un artiste, quand il se met en danger, peut le faire d’une façon extrêmement agressive. Il y a beaucoup d’incompréhension entre l’artiste et le monde extérieur. Et ça, on le comprend d’autant mieux quand on a été « la muse » dont vous parliez tout à l’heure, non ?

Déjà à chaque fois, ça a été pour des petits rôles. Mais je n’ai que de bons souvenirs avec Lars von Trier. En tout cas, je ne me suis jamais sentie mal à l’aise, manipulée, humiliée ou je ne sais quoi en tournant avec lui. Il a une façon de se moquer de moi que je trouve assez brillante. À chaque fois qu’il me vannait sur le tournage, ça me faisait beaucoup rire. Après, bon, peut-être qu’il vaut mieux travailler avec Lars von Trier quand on a déjà expérimenté pas mal de réalisateurs, disons, intenses… Si j’avais croisé sa route à 20 ans, je ne vous dirais peut-être pas la même chose. Je sais qu’il a une drôle de réputation dans le monde du cinéma, qu’on lui prête des intentions qui ne sont d’ailleurs pas toujours les siennes. Alors oui, c’est sans doute un homme compliqué et provocateur, mais c’est aussi et surtout un artiste, et un artiste, quand il se met en danger, peut le faire d’une façon extrêmement agressive. Il y a beaucoup d’incompréhension entre l’artiste et le monde extérieur. Et ça, on le comprend d’autant mieux quand on a été « la muse » dont vous parliez tout à l’heure, non ?

Chambers, une série de Leah Rachel, avec Uma Thurman, déjà disponible sur Netflix